Рихард Шредер - Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

- Название:Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «РИПОЛ»15e304c3-8310-102d-9ab1-2309c0a91052

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-08330-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рихард Шредер - Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства краткое содержание

Рихард Иванович Шредер – это выдающийся ученый и практик дореволюционной России. Он был главным садовником Тимирязевской (ранее Петровской) сельскохозяйственной академии. Книга, которую вы держите в руках, – это работа всей жизни ученого, которая была удостоена множества наград и на протяжении многих лет была самым полным, в практическом плане, и самым доступным для восприятия научным трудом данной тематики. Все рекомендации автора проверены многолетней практикой садоводства и рассчитаны на климатические условия России. Будет полезна как опытным, так и начинающим садоводам и огородникам.

Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Другое удобство такого устройства парников состоит в том, что имеется возможность поднимать ящики и рамы по мере роста растений, подкладывая землю и кирпичи; при разведении же малорослых растений осадка рамы идет по мере осадки навоза. Таким образом растения находятся постоянно близь стекла, что не мало способствует их развитию.

На рисунке указаны: а – навозный, b – перегнойный, с – земляной слой; d – помещение для растений; е – рама; f – дорожки между парниками, наполненные навозом («шинельки»).

Рис. 12. Германо-скандинавский парник

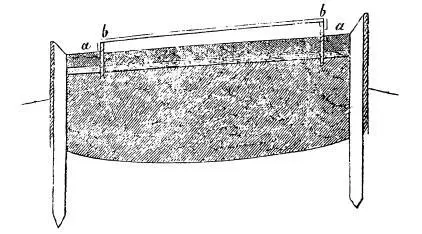

В Германии и Скандинавии часто устраивают третий тип парников (см. рис. 12) в одно и то же время с постоянными стенками – как у русских, и с подвижными ящиками – как у французских парников. Расстояние между стенами делают на 3–4 фута (90– 120 см) более, чем длина рамы. Вследствие этого между подвижными ящиками и стенами остается свободная полоса. Полоса эта не закрывается стеклянной крышей, а просто деревянными или соломенными щитами на ночь, в случае холодной погоды. Свободная полоса применяется для разведения различной рассады для высадки впоследствии в открытый грунт: такая рассада менее изнежена, чем воспитанная под стеклом. Ящики, покрытые стеклянными рамами, служат для выгонки или разведения различных растений, требующих более теплоты.

Парник такого устройства особенно удобен для разведения крупнорослых огурцов, дынь и арбузов, которые впоследствии выпускаются из-под рамы; при этом ящики поднимаются настолько, чтобы плети могли свободно выступать на открытую полосу, которая в этому времени уже освобождается от рассады. На рис. 12 изображен в поперечном разрезе германский или скандинавский парник.

Парники термосифонные. Англичане, имеющие дешевые топливо и чугунные изделия, нагревают парники отчасти водяным нагревательным прибором – термосифоном. Термосифон состоит из котла весьма различного устройства, о котором в настоящей книге мы не можем входить в подробности; из крышки котла идет труба и, проходя под парником, возвращается, входя в дно котла. При нагревании воды в котле уменьшается ее удельный вес; теплая вода стремится кверху и течет по верхней трубе под парником; по нижней же трубе она возвращается охлажденною обратно в котел, где снова нагревается. Над котлом должен находиться резервуар для наполнения его водою, равно как и для свободного выхода воды при увеличении ее объема от нагревания, иначе вода разорвет термосифон. Термосифон у нас часто применяется для нагревания оранжерей и теплиц; к парникам же этого способа нагревания мы еще не применили, да и едва ли он вообще может конкурировать со способом нагревания навозом.

Рис. 13. Термосифонный парник в разрезе

При богатстве некоторых местностей СССР каменный углем, местами есть возможность применить водяное нагревание и к парникам. Поэтому дадим вдобавок описание устройства такого парника с простым термосифоном, без кирпичной кладки.

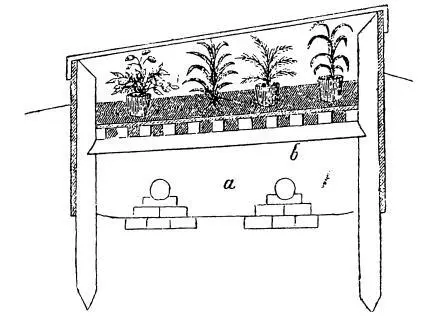

Рис. 13 изображает такой парник: а – водяная труба, лежащая свободно на кирпичной подкладке, чтобы при нагревании и расширении металл не подвергался повреждению; b – поверенные балки, на которых лежат бруски или жерди, покрытые хворостом и мхом, чтобы земля не осыпалась вниз и чтобы отсюда сквозь нее проходила теплота. Земляной слой, стены и рамы – как в простом парнике.

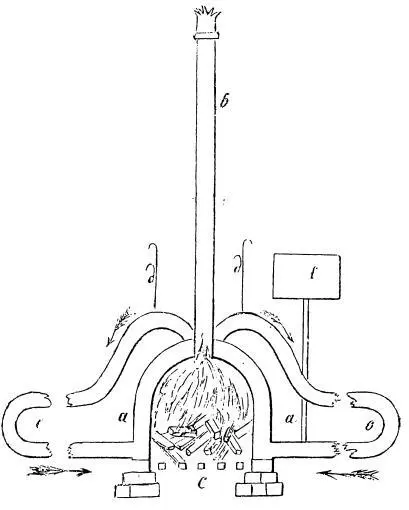

Рис. 14

Рис. 14 – термосифон в разрезе; а – котел и печь, внутри ее топка; с – подтопка, решетка и помещение для золы; d – отводная труба для горячей воды и е – приводная труба для холодной воды; b – дымовая труба; f – водяной резервуар для наполнения трубы водою, служащий в то же самое время предохранительным клапаном. Резервуары можно соединять с котлом или с нижнею трубою близ дна его, что более целесообразно, так как таким образом, при наполнении водою, не остается воздуха в трубах, от которого при нагревании может последовать взрыв, и, сверх того, холодную воду лучше спускать в нижнюю часть котла для немедленного нагревания. Расход на воду, впрочем, самый незначительный. В дне котла, против дверцы и топки, устраивается кран и клапан для выпускания воды и чистки котла от грязи, которая образуется со временем. Обоих означенных отверстий на нашем профиле не видно. На отводной трубе при d на самом высоком месте приделаны 2 узенькие трубочки, с загнутыми вниз концами, чтобы они не засорялись снаружи; назначение этих трубок – выпускать воздух при наполнении прибора водою, равно и газы, могущие образоваться впоследствии. Если в трубках находится воздух или если они не наполнены водою, то это указывает, что циркуляция воды прекратилась, и прибор не действует. В тех же местах, при d, d, можно устроить два крана, чтобы, по усмотрению, действовать более или менее одною или другою стороною термосифона или совсем исключить из действия одну из половин. Прибор в данном случае устроен так, что им можно действовать по двум направлениям, на два различных отделения парника. При поперечном разрезе котла в 5/ 4арш. (89 см) и при топке в ¾ арш. (63 см), по-видимому, можно нагревать от 130 до 160 парниковых рам, хотя, впрочем, прямых опытов в этом отношении у нас не имеется; конечно, это зависит от температуры, требуемой в парнике, и от температуры вне его.

При действии только в одном направлении нагревание, разумеется, будет сильнее, чем когда действует в двух направлениях. Теплота получается сообразно устройству и величине котла, поверхности и свойству труб; для парника достаточно девяти труб от 2 до 2 ½ вершков (9-11 см) в диаметре или же меньшее число труб с большим диаметром, но вообще предпочитают большее число труб меньшего диаметра. В некоторых больших садовых заведениях Западной Европы соединяют от 10 до 20 тысяч футов труб в один большой трубчатый котел, которым и нагревается целое заведение. Котлы, составленные из труб, окруженных огнем, самые экономные, но они опасны, и их трудно составить. Вместо чугунных труб применяют также медные, которые много тоньше и дают более теплоты, так медь лучший проводник ее, чем чугун.

Если возможно, то самый котел выгодно поместить под парник; в других случаях котел ставится между парниками. Чтобы не терять напрасно теплоты, котел обкладывают кирпичом, а те части труб, которые не находятся под парником, обвертываются войлоком. При помещении котла под парником, что возможно только в сухом грунте, нельзя тянуть необходимый для горения воздух из-под парника, так как в этом случае, вместе с уходящим в топку воздухом, вышла бы и теплота.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: