Сергей Кашин - Секреты плодородной почвы. Самые эффективные удобрения

- Название:Секреты плодородной почвы. Самые эффективные удобрения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Рипол классик

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-08460-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кашин - Секреты плодородной почвы. Самые эффективные удобрения краткое содержание

Современные технологии – хорошо, но не когда речь идет об удобрениях, ведь все мы хотим собирать со своих грядок полезные плоды, без химических добавок. В этой книге мы расскажем о самых простых и эффективных удобрениях, которые помогут вырастить прекрасный урожай без вредных компонентов и лишних финансовых затрат.

Секреты плодородной почвы. Самые эффективные удобрения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В составе первых присутствуют следующие компоненты: азот (3–6 %), углерод (46–62 %), кислород (32–38 %) и водород (3–5 %). Составляющими фульвокислот являются те же вещества: азот (3–4 %), углерод (36–44 %), кислород (45–50 %) и водород (3–5 %). Во всех гумусовых кислотах, помимо этого, содержатся фосфор и сера.

Фульвокислоты отличаются от гуминовых большей динамикой и повышенным уровнем растворимости. По соотношению между ними судят о качестве почвы. Однако даже в наши дни ученые не могут точно описать процесс формирования гумусовых кислот. Одни почвоведы выдвигают так называемую конденсационную гипотезу и говорят о том, что указанные соединения образуются вследствие синтеза на основе низкомолекулярных структур органического происхождения. Согласно гипотезе, автором которой является Л. Н. Александрова, формирование гумусовых кислот происходит при взаимодействии высокомолекулярных компонентов – биополимеров и белков, которые в дальнейшем подвергаются окислению и расщеплению.

Сторонники обеих гипотез утверждают, что для начала процесса образования гумусовых кислот необходимы особые ферменты, наличие которых в почве может быть обусловлено исключительно микроорганизмами.

Новообразования и включения в составе грунта

В почвоведении новообразованиями принято называть скопления компонентов, которые появляются в грунте при становлении его структуры.

Среди наиболее частых новообразований, встречающихся в составе почв, следует назвать соединения марганца и железа. Миграционный потенциал этих веществ находится в зависимости от окислительно-восстановительных возможностей и регулируется микроорганизмами (в частности, бактериями).

В грунте железистые и марганцевые новообразования присутствуют в виде конкреций, корок, трубочек, пленок, налетов и выцветов темно-коричневого, коричневого, красновато-коричневого и грязно-желтого цвета. Их можно увидеть на поверхности горизонтов, по линиям корневых ходов и трещин.

Соединения марганца и железа в некоторых случаях приобретают вид пятен, разводов, так называемых языков и примазок грязно-оранжевой, красно-коричневой, темно-красной и черной окраски. Новообразования такого вида чаще всего образуются на стенках разрезов грунта.

Существуют формы подобных новообразований, отличающиеся особенно плотной структурой. К ним относятся, например, зерна, дробины, бобовины, жерства, ортштейны и рудяк.

Еще один вид почвенного новообразования – закись железа. Она является характерным компонентом грунтов с повышенным уровнем влажности. Такие новообразования обычно имеют форму разводов, пятен, примазок и пленок сизоватой, голубой или зеленоватой окраски. Встречаются также фракции белого цвета. В большинстве случаев при воздействии кислорода они становятся бурыми. Однако существуют также соединения закиси железа, которые на открытом воздухе приобретают синий оттенок.

Иногда может происходить такой процесс, как цементация почвы под воздействием железистых компонентов. В почвах преимущественно аридной и семиаридной зон можно обнаружить новообразования известковой природы, которые по мере развития приобретают форму выцвета, конкреции, налета, корки или псевдомицелия. Новообразования гипса, имеющие вид друз, налетов, корок и так называемых гипсовых роз, также встречаются в составе грунтов аридной территории.

В почвах, помимо представленных выше, возможно присутствие новообразований кремнезема, легкорастворимых солей и глиноминералов, смешанных с гумусом. Группу легкорастворимых солей представляют сульфаты натрия и хлориды магния, кальция и натрия. Наиболее часто их можно обнаружить на участках с засоленными грунтами. Они имеют форму выцветов или налетов белого цвета, довольно плотных корок, крапин и прожилок белой окраски либо кристаллов с заостренной верхушкой.

Кремнеземные новообразования являются частым компонентом элювиальных почвенных горизонтов. Чаще всего они имеют форму налетов, беловатых пятен, «языков» или тончайших прожилок. От карбонатных соединений они отличаются нейтральной реакцией при воздействии соляной кислоты.

К наиболее распространенным видам почвенных новообразований можно отнести карбонатные соединения. В грунте они представлены в форме выцветов (плесени) либо налетов, хорошо заметных на поверхности. Кроме того, такие выделения могут иметь вид жилок, слабо ограниченных пятен белого цвета, стяжений (белоглазки), корневых полостей с известью (лжегрибница, псевдомицелий) или уплотненных, твердых структур («журавчики», «погремки», «дутики»).

Плотные и прочные образования, формирующиеся из извести и имеющие землисто-кремовую окраску, получили наименование «желваки». Текучие формы того же вещества называются бородками. Иногда встречаются почвы, горизонты которых полностью пропитаны растворами карбонатов. Такие новообразования проявляются в форме присыпки, по структуре напоминающей муку.

В подзолистых почвах наиболее частыми новообразованиями считаются гумусовые. Они хорошо заметны в иллювиальных горизонтах и имеют форму пленок, потеков или корочек. Гумусовые новообразования в подзолистых грунтах проявляются в виде корок, пленок и дендритов темного тона, в солонцеватых – в виде столбчатых структур и блестящих пленок, а в болотистых – в виде прослоек ортзанда либо конкреций с округлыми очертаниями.

Почвенными включениями называются компоненты грунта разного происхождения, возникновение которых не обусловлено почвообразовательными процессами. В качестве примера таких составляющих почвы можно указать раковины простейших и моллюсков, кости животных, фрагменты породы, археологические находки и мусор.

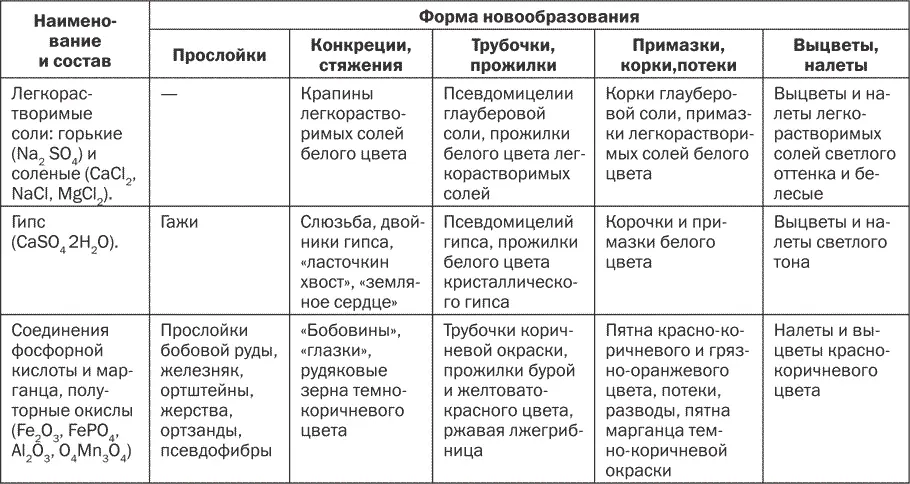

В зависимости от происхождения все почвенные новообразования можно условно разделить на биологические и химические. Классификация и описание химических новообразований, разработанная С. А. Захаровым, предложены в табл. 6.

Таблица 6. Почвенные новообразования химической природы

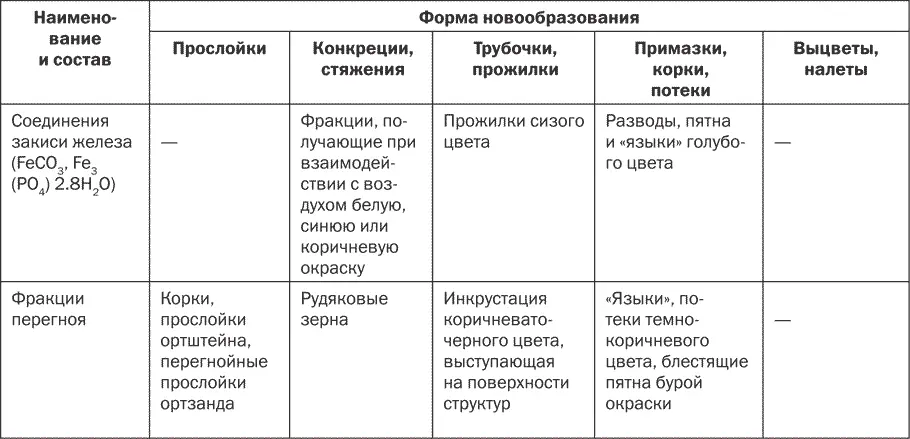

Окончание табл. 6

Территориальная классификация почв

Почвенно-географическая классификация позволяет выделить почвенно-географические регионы, каждый из которых характеризуется однородностью грунта и процесса почвообразования, методикой окультуривания и хозяйственного применения. Основой подобного районирования является понятие о структуре почвенного покрова. Принятая таксономическая система призвана определять разные ее уровни: как самые крупные (почвенно-биоклиматические пояса), так и более мелкие (почвенные районы). Таким образом, система почвенно-географического районирования складывается из следующих ступеней:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: