Евгений Гринь - О чем говорят анализы. Секреты медицинских показателей – для пациентов

- Название:О чем говорят анализы. Секреты медицинских показателей – для пациентов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-41255-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Гринь - О чем говорят анализы. Секреты медицинских показателей – для пациентов краткое содержание

В этой книге врач подробно объясняет то, что обычно не успевает сказать на приеме: как сегодня происходит лабораторное исследование, как понять полученный результат строчка за строчкой. Цветные фотографии из загадочного микромира наглядно разъяснят, что означают эти картинки для вашего самочувствия. В таблицах Приложения вы увидите, отличаются ли ваши показатели от нормальных и в чем искать причину недомогания.

Эта книга – настоящий переводчик «с медицинского на человеческий» в мире лабораторных показателей. Возможно, именно ее вы искали как кратчайший путь к выздоровлению.

О чем говорят анализы. Секреты медицинских показателей – для пациентов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

XII – фактор контакта, фактор Хагемана. Образуется также в печени в неактивном состоянии. Содержание в плазме всего 0,03 г/л.

XIII Фибринстабилизирующий фактор, фибриназа, плазменная трансглутаминаза. Принимает участие в формировании плотного сгустка.

Также не стоит забывать и о вспомогательных факторах:

• Фактор Виллебранда, который является антигеморрагическим сосудистым фактором. Он выполняет роль белка-носителя для антигемофильного глобулина А.

• Фактор Флетчера – плазменный прекалликреин. Принимает участие в активации плазминогена, факторов IX и XII, а также переводит кининоген в кинин.

• Фактор Фитцджеральда – плазменный кининоген (фактор Фложека, фактор Вильямса). Активно принимает участие в активации плазминогена и фактора XII.

Для нормального состояния крови бесперебойно должны работать три системы:

1. Свертывающая.

2. Противосвертывающая.

3. Фибринолитическая.

И эти три системы находятся в состоянии динамического равновесия. Нарушение этого равновесия может привести, как к неостанавливаемым кровотечениям, так и к тромбофилиям.

Так, наследственный или приобретенный дефицит компонентов фибринолитической системы и первичных антикоагулянтов может стать причиной развития тромбофилических состояний, которые характеризуются склонностью к многочисленно повторяющимся тромбозам. Наиболее часто приобретенные формы тромбофилии вызваны:

Во-первых, повышенным потреблением антикоагулянтов или компонентов фибринолитической системы, которое сопровождается массивным внутрисосудистым свертыванием крови;

Во-вторых, проведением интенсивной противосвертывающей и фибринолитической терапии, которая ускоряет метаболизм тех же антикоагулянтов или компонентов фибринолитической системы. В данной ситуации, чтобы восполнить недостаток факторов крови, проводят внутривенное введение их концентратов или переливание свежезамороженной плазмы.

Нарушение свертываемости крови, которое характеризуется склонностью к часто повторяющимся тромбозам сосудов и инфарктам органов, также очень часто связывают с наследственным или симптоматическим недостатком антитромбина III, компонентов фибринолитической и калликреин-кининовой системы, а также с нехваткой фактора XII и аномалиями фибриногена.

К причинам тромбофилий относят гипперагрегацию тромбоцитов, а также недостаток простациклина и прочих блокираторов агрегации тромбоцитов.

С другой стороны, существует определенное состояние, при котором наоборот происходит снижение свертываемости крови. Данное состояние получило название – гипокоагуляция. Ее появление связывают:

• С недостатком одного или нескольких факторов свертывания крови.

• С появлением в кровотоке антител к факторам свертывания крови. Наиболее часто происходит угнетение факторов V, VIII, IX, а также фактора Виллебранда.

• С действием противосвертывающих и тромболитических препаратов.

• С ДВС-синдромом (синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.

Что касается наследственных заболеваний, при которых происходит нарушение свертываемости крови, то в большинстве случаев они представлены гемофилией A и B, а также болезнью Виллебранда. Для этих болезней свойственна кровоточивость, возникающая еще в детском возрасте, причем у мужчин кровоточивость преимущественно гематомного типа, т. е. кровоизлияния наблюдаются в суставах и происходит поражение всего опорно-двигательного аппарата. Смешанный же тип кровоточивости – петехиально-пятнистый с редкими гематомами встречается у обоих полов, но уже при болезни Виллебранда.

4.1. Тромбоцитарно-сосудистый гемостаз

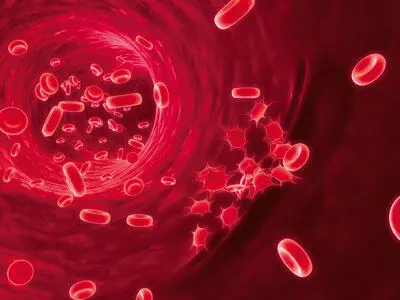

Когда же происходит повреждение эндотелия, нарушается его антисвертывающая функция и происходит активация альтернативного пути гемокоагуляции (свертывания). Так, при контакте крови с имеющим отрицательный заряд коллагеном, происходит активация тромбоцитов, а также ряда факторов свертывания крови, таких как фактор Виллебранда, тканевой фактор, фактор V и др.

Рис. 16. Тромбоциты на поврежденном участке сосуда

Также начинается выделение биологически активных веществ, среди которых выделяются тромбин – фактор агрегации тромбоцитов, катехоламины, АДФ, серотонин и многие другие, вызыващие сужение сосуда (вазоконстрикцию) вещества. Тем самым усиливается адгезия и агрегация тромбоцитов.

Посредством гликопротеиновых рецепторов GP Ia/IIa и фибронектина (белка внеклеточного матрикса) происходит приклеивание к коллагену субэндотелия, т. е. адгезия. А уже через гликопротеиновые рецепторы GP IIb|IIIa и фибриноген между собой склеиваются тромбоциты, т. е. происходит агрегация тромбоцитов.

Что касается гликопротеиновых рецепторов, то они представляют собой рецепторы тромбоцитов крови, которые связывают гликопротеины. Непосредственно же при помощи рецептора IIb|IIIa происходит связывание фибриногена и стимуляция агрегации тромбоцитов с последующим образованием сгустков крови в кровеносном сосуде. Блокирование действия данного рецептора может быть вызвано как различными веществами, такими как гирудин, так и некоторыми синтетическими препаратами – тирофибан.

4.2. Плазменный гемостаз

Неразрывно с тромбоцитарными факторами активируются и плазменные. Течение плазменного гемостаза может идти двумя путями:

• Внешний, или тканевый.

• Внутренний, или кровяной.

Затем происходит слияние внешнего и внутреннего пути в один общий.

Непосредственно внешний путь берет свое начало с момента активации тканевого фактора III, который и активирует проконвертин, или фактор VII. В завершении же образовавшийся комплекстканевой фактор + фактор VIIa в присутствии ионов кальция напрямую или через воздействие на фактор IX производит активацию фактора X.

История же внутреннего пути начинается, когда в присутствии прекалликреина, а также высокомолекулярного кининогена происходит активирование контактного фактора XII, который в свое время активирует фактор XI, являющийся предшественником плазменного тромбопластина.

Затем через факторы XIa и XIIa активируется фактор Кристмаса(IX).

Ну и перед переходом на общий путь в присутствии все тех же ионов кальция, факторами IXa и VIIIa активируется фактор X.

Общий же путь начинается с образования протромбиназного комплекса, который образуется в присутствии ионов кальция, а также факторов VIIIa и IXa при взаимодействии факторов X и Va.

Дальше происходит образование ключевого фактора тромбообразования – фактора IIa, или тромбина, который является результатом воздействия протромбиназного комплекса на фактор II (протромбин).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: