Антон Владзимирский - Медицина в эпоху Интернета. Что такое телемедицина и как получить качественную медицинскую помощь, если нет возможности пойти к врачу

- Название:Медицина в эпоху Интернета. Что такое телемедицина и как получить качественную медицинскую помощь, если нет возможности пойти к врачу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-104766-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Владзимирский - Медицина в эпоху Интернета. Что такое телемедицина и как получить качественную медицинскую помощь, если нет возможности пойти к врачу краткое содержание

Но как, когда и кому пришла в голову идея «удаленного» лечения? Когда была зафиксирована первая телемедицинская консультация? И, наконец, какие технологии телемедицины мы можем внедрить в свою жизнь уже сейчас?

Эта книга не учит «лечиться по телевизору» и, конечно же, не призывает превращать процесс лечения в бесконечные телефонные разговоры с докторами. Однако она поможет всем, кто заботится о своем здоровье, делать это быстрее и эффективнее: телемедицина не заменяет врача, но расширяет его возможности.

Внимание! Эта книга не является пособием по самолечению. Перед совершением любых рекомендуемых действий проконсультируйтесь со специалистом.

Медицина в эпоху Интернета. Что такое телемедицина и как получить качественную медицинскую помощь, если нет возможности пойти к врачу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сегодня, чтобы контролировать и сдерживать болезнь, придется использовать те приборы, которые уже существуют. Как же работает телемониторинг сейчас?

Телемониторинг поддерживает приверженность пациента к лечению и самоконтролю, освобождает его от необходимости регулярных визитов к врачу.

Технологии

Для дистанционного контроля состояния здоровья требуется определенная инфраструктура:

• приборы пациента;

• система контроля;

• линия связи.

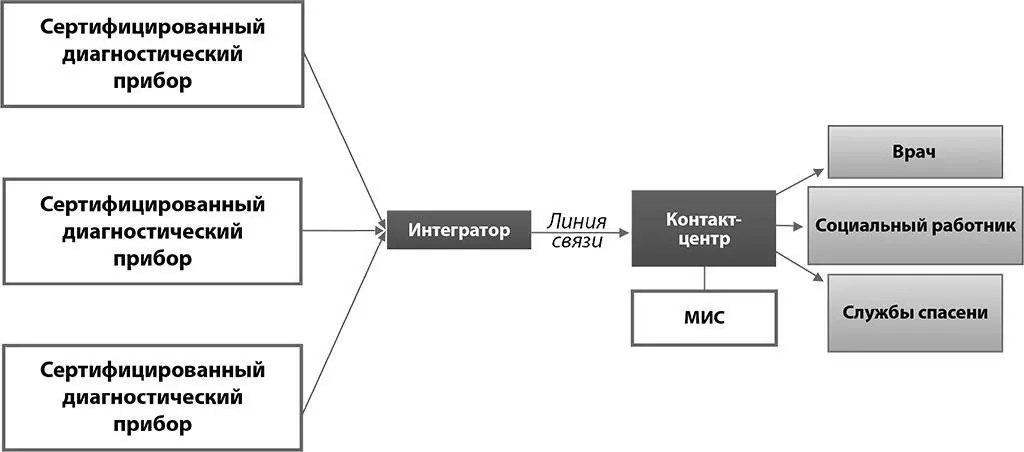

Рисунок 1 . Общая схема телемониторинга (МИС – медицинская информационная система)

Приборы пациента – это диагностические устройства, которыми пользуется человек для самостоятельного измерения тех или иных показателей. Контролироваться могут самые разные параметры, но чаще всего – это артериальное давление, деятельность сердца, уровень глюкозы в крови, показатели дыхания и степень насыщения крови кислородом. Фактически прежде всего осуществляется наблюдение за жизненно важными показателями.

Подчеркнем, что для телемониторинга могут применяться только приборы, имеющие государственную регистрацию в качестве медицинского изделия. Только в таком случае обеспечивается точность измерений, защита данных, безопасность и эффективность услуги в целом.

• цифровой тонометр – измерение артериального давления и частоты пульса;

• глюкометр на тест-полосках – измерение уровня глюкозы (сахара) в крови;

• электрокардиограф – оценка деятельности сердца, ритма, состояния миокарда;

• пульсоксиметр – измерение степени насыщения крови кислородом, так называемая сатурация;

• спирометр – определение показателей дыхания, объемов вдыхаемого и выдыхаемого воздуха;

• мочевой анализатор на тест-полосках – контроль состава мочи при мочекаменной болезни, воспалениях, перенесенных операциях на мочевыводящих органах;

• прибор для кардиотокографии – используется при беременности для контроля сердцебиения плода;

• напольные весы – контроль веса, в том числе в качестве индикатора отеков при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Обычно такие приборы изначально цифровые, то есть они могут сразу транслировать результаты измерений в некую информационную систему. Более редкий – и точно менее удобный для пациента – вариант, когда результаты измерений надо внести в некий электронный дневник вручную.

Данные от диагностических приборов должны попасть в специальную информационную систему, физически расположенную в больнице.

Есть устройства, которые могут сразу отправить данные в такую систему. Например, цифровой тонометр со встроенным gsm -модулем и sim -картой.

Однако чаще всего пациенту нужен некий «посредник» или, точнее сказать, «передатчик» между прибором и информационной системой. Особенно он важен в тех случаях, когда человек одновременно использует несколько приборов, то есть осуществляется телемониторинг сразу нескольких показателей. Например, уровень глюкозы в крови, сатурация, вес и артериальное давление. Тогда данные от каждого прибора должны быть собраны в единый пакет, и вот он-то и отправится в информационную систему.

Лет 25 назад в качестве такого посредника пытались использовать обычные персональные компьютеры, подключенные к интернету. Результат был плохой. Все приборы надо было подключать к компьютеру вручную, требовалось разбираться в программном обеспечении, то есть быть довольно продвинутым пользователем. В то время общий уровень компьютерной грамотности был гораздо ниже, чем сейчас. Усложнялась ситуация и тем, что самые распространенные варианты телемониторинга (кардиологический и эндокринологический) применяются обычно у лиц пожилого и старческого возраста. Персональный компьютер оказался для них слишком сложной технологией. Тогда были разработаны специальные устройства – платформы (от англ. hub – центр, средоточие). По сути, это тоже были компьютеры, но в более удобном и понятном для пациента виде. Это были компактные устройства, размером с приставку для цифрового телевидения, снабженные небольшим экраном и 2–3 крупными кнопками.

Приборы были подключены к платформам проводным (постоянные длинные удобные для переноски кабели) или беспроводным способом. В любом случае участия пациента подключение не требовало. Для управления получением и отправкой данных достаточно было лишь нажать кнопку «вкл./ выкл.».

При первом за сутки включении прибора на экранчик могли автоматически выводиться стандартные вопросы к пациенту вроде «Как вы сегодня себя чувствуете? Хорошо/Плохо», «Есть ли сегодня отеки стоп? Да/Нет». Пациент отвечал на них нажатием одной из двух кнопок. Тогда в информационную систему попадали не только измерения давления или сахара в крови, но и результаты мини-анкетирования. Такие опросники дополняли ежедневную информацию о пациенте, получаемую и анализируемую в больнице.

Позднее платформы получили крупные сенсорные экраны, а кнопки исчезли вовсе. Теперь для пациента стали доступны интерактивные наглядные инструкции по использованию приборов. Управление стало еще легче за счет технологии touch-screen ® , то есть появления сенсорных экранов.

Добавились функции коммуникации с контакт-центром, электронного сообщения лечащему врачу и т. д. Подобные технические решения используются и сейчас.

Но все же основным «передатчиком» в настоящее время стал смартфон. Это универсальный прибор, которым пациент пользуется в повседневной жизни. За счет специальных мобильных приложений его функциональные возможности расширяются – смартфон получает данные от домашних диагностических приборов, аккумулирует их и направляет в информационную систему больницы. Параллельно, разумеется, пациент использует его как средство связи с контакт-центром любым удобным для него способом (аудио, видео, чат, сообщения).

Таким образом, приборы пациента – это:

• сертифицированные диагностические устройства;

• интегратор (сейчас чаще всего это смартфон) для централизованного сбора и отправки данных с диагностических устройств в медицинскую информационную систему, а также для коммуникаций с медицинским персоналом.

Получить приборы пациент может разными способами и на разных финансовых условиях: в рамках программы обязательного медицинского страхования (если это предусмотрено программой конкретного субъекта Российской Федерации); в рамках платных услуг или программы добровольного медицинского страхования; наконец, приобрести в личное пользование.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: