Арон Нимцович - Моя система

- Название:Моя система

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Физкультура и спорт

- Год:1984

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арон Нимцович - Моя система краткое содержание

Эта книга, по существу, представляет собой учебник позиционной игры, в котором собраны лучшие теоретические разработки А. И. Нимцовича.

Книга будет способствовать совершенствованию, как начинающих, так и квалифицированных шахматистов.

Моя система - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

5. Частичное продвижение на открытой линии с целью отказа от нее во имя другой линии. Использование прямое и косвенное. Линия как трамплин.

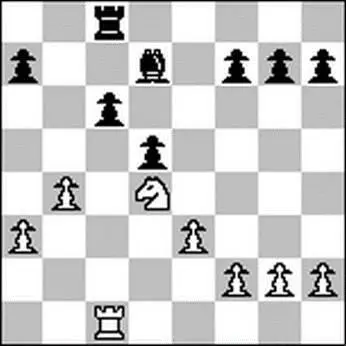

На диаграмме 25 непосредственным (прямым) использованием открытой линии «f» явилось бы конечное Л:f7 после оттеснения защищающей пункт f7 ладьи.

25

Простейший пример частичного использования открытой линии.

Перевод ладьи через линию «f» на линию «b» (Лf1—f5:b5—b7)

При наличном материале это представляется, однако, делом невозможным. Но простым Лf1— f5:b5 выигрывается пешка, а затем может при случае последовать Лb7.Для нас важно исследовать этот маневр с точки зрения его логического содержания. Так как ход Лf1:f7 невозможен, то не может быть и речи о прямом использовании линии «f». Вместе с тем утверждать, что завоевание пешки b5 не имеет с использованием линии «f» ничего общего, значило бы только «культивировать буржуазную добродетель — неблагодарность». В чем же тут дело? Ответ: мы использовали линию не прямым путем и не на всем ее протяжении, а косвенным путем и частично. В данном случае линия «b» играет для нашей ладьи роль трамплина.

В положении (только главнейшие фигуры): белые—Лg1, Сe3, п.h2; черные — Крh7, п.h6 — прямым и полным использованием линии «g» явилось бы 1.Сd4с последующим Лg7+, а косвенным и частичным — 1.Лg3с последующим Лg3—h3:h6 (см. еще диаграмму 26).

26

Линия «с» как трамплин для прыжка ладьи на линию «a»

6. Форпост. Радиус атаки. Какой фигурой следует занимать передовой пункт на центральных линиях и какой на крайних. Обмен ролями и о чем он свидетельствует.

Углубимся в положение на диаграмме 27. Белые владеют центром и открытой линией «d»; черные воздействуют на центр пешкой d6 и открытой линией «e»; во всех других отношениях игра равна.

27

Белые создают форпост на линии «d»

Казалось бы, белым следует что-нибудь предпринять по линии «d»; однако это представляется трудным, так как пешка d6 является укрепленным заграждением. Если бы белые (вопреки пункту 4) задумали начать осаду пешки посредством Лd1—d2 и Ле1—d1, то не только уважаемые читатели, но и, пожалуй, сама пешка d6 язвительно захохочет. Если же (в согласии с пунктом 4) попытаться взорвать пункт d6 (после соответствующей подготовки) ходом е4—е5, то тщетность этого вскоре выяснится, ибо в распоряжении черных ладей находится линия «е» (и пункт е5). Ввиду этого нам как будто остается только выяснить, не целесообразнее ли будет отказаться от полного и прямого использования линии «d» и прибегнуть к частичному и косвенному использованию (пункт 5) переводом ладьи; например, Лd1—d4 и затем Ла4. Это, пожалуй, приемлемо, так как в дальнейшем возможно было бы перевести на линию «а» и ладью е1, например, Ле1—е3—а3, но, с другой стороны, ферзевый фланг черных представляет собой компактную массу и отнюдь не слаб. После всех этих рассуждений мы склоняемся уже к поискам других стратегических планов; это, однако, будет неосновательно, ибо в данной позиции необходимо использовать именно линию «d».

Ключом к позиции является ход 1.Кd5.Поле d5 здесь передовой пункт; фигуру, занимающую такой пункт, мы будем называть форпостом . Определение : под форпостом мы понимаем собственную фигуру (в неприятельском лагере), находящуюся на открытой линии и защищенную пешкой . Роль форпоста чаще всего выпадает на долю коня.

В этой позиции конь, защищенный пешкой и подкрепленный ладьей, является для противника вследствие своего «радиального» действия постоянной угрозой и источником беспокойства.. Если же попробовать его прогнать, например, посредством с7—с6, то это ослабит линию «d». Итак:

1) форпост служит базой для новых атак;

2) форпост провоцирует ослабление сопротивляемости противника на открытой линии.

После 1.Кd5 с6 (можно и 1...Лс8, но для того, чтобы допускать пребывание коня в его угрожающей позиции продолжительное время, нужны железные нервы) конь вернется на c3, а затем после Лd2 и Лed1 пешке d6 будет уже не до смеха.

Мы выводим отсюда, что сила форпоста основывается на его стратегической связи с тыловыми резервами и лежит не столько в нем самом, сколько в находящейся за ним открытой линии и защищающей пешке. Если бы на поле d3 находилась белая пешка, то есть линия «d» была бы закрытой, то после 1...с6 2.Кc3 пешка d6 не была бы слаба (как не может вообще сказаться слабость того, что не подвержено атакам). Если бы на диаграмме 27 пешка е4 находилась на e3, то белые ходом 1.Кd5 ничего не достигли бы ввиду 1...с6 2.Кc3 d5! Только присутствие белой пешки на е4 затрудняет продвижение пешки d5 — парализует ее, фиксирует .

Итак, для форпоста необходима открытая линия и защищающая пешка.

28

В положении на диаграмме (у каждой из сторон может быть еще любое количество фигур) передовым пунктом для белых является поле f5 на линии «f», а для черных — поле d4 на линии «d». На той и другой линиях находятся пока пешечные заграждения. Для подрыва этого препятствия белые направят своего коня (через е2 и g3) на поле f5. Отсюда конь угрожает пункту g7, и эта угроза может быть поддержана маневром Лf1—f3—g3. Если же черные прибегнут после Лf3—g3 к естественному g7—g6, то пешка f6 сделается слабой. Этим стратегическая миссия коня может считаться законченной. Еще раз отметим, что форпост Кf5 явился основой (базой) последующих атак (против g7).

Очень часто позиция форпоста меняется. Если атакующая сторона играла правильно, то фигура, берущая вновь, полностью заменяет снятую. При этом преимущества нередко видоизменяются, то есть заменяются другими преимуществами. Например, после Кg3—f5 фигура противника берет на f5, и после е4:f5 белые получают вместо форпоста на f5 поле е4 для своей ладьи или для второго коня и, кроме того, возможность посредством g2—g4—g5 открыть линию «g». В последнем случае мишенью для атаки явится пешка f6, а пешка f5 будет способствовать тому, чтобы объект нашей атаки оставался неподвижным (см. диаграмму 29, а также партию №5).

29

Интервал:

Закладка: