Алексей Иванов - Ешь больше, тренируйся меньше, выгляди лучше!

- Название:Ешь больше, тренируйся меньше, выгляди лучше!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-173172-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Иванов - Ешь больше, тренируйся меньше, выгляди лучше! краткое содержание

Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Ешь больше, тренируйся меньше, выгляди лучше! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

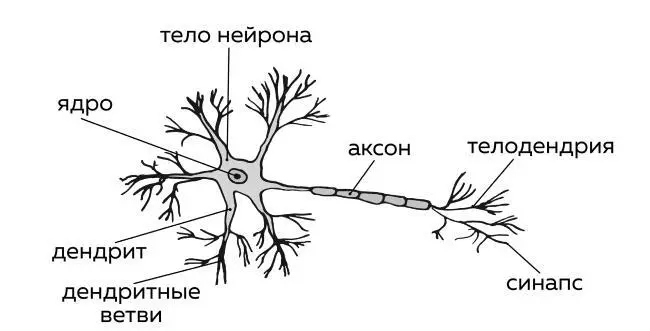

Структурной единицей нашей нервной системы является нервная клетка – нейрон.

Рис. Нейрон

Нейрон обладает телом, длинным хвостом – аксоном , своеобразным электрическим проводом (в дальнейшем вы поймете, что это именно так), и дендритами – короткими отростками. Аксон необходим для передачи возбуждения в виде электрического импульса. Да, наше тело производит немалое количество электротока. Аксон окружен миелиновой оболочкой — своего рода изоляцией провода, состоящей из жира. На конце аксона расположены дендриты, концевые веточки, которые с помощью синапсов – специализированных контактов – соединяются с другими дендритами на теле нейрона или, скажем, мышечными клетками. Через синапсы [1] Синапс – место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой.

этот электроимпульс передается по цепи нейронов к месту назначения.

Важнейшая часть нервной системы называется центральной нервной системой (ЦНС). К ней относят головной и спинной мозг. Не буду утомлять вас подробностями строения ЦНС, скажу лишь, что любая, даже самая простая и самая сложная реакция на внешнюю среду проходит через мозг.

Например, мы подносим палец к пламени свечи. Не спрашивайте, зачем мы это делаем, просто подносим. Температурные рецепторы на поверхности кожи (клетки, воспринимающие изменения температуры окружающей среды) дают сигнал нейронам, воспринимающим информацию. По их цепи сигнал поступает сначала в спинной, а потом и в головной мозг. Там он обрабатывается, мозг понимает, что температура пламени слишком высока – она может повредить кожный покров. И мозг отдает сигнал лобным долям коры больших полушарий активировать мотонейроны (нервные клетки, отвечающие за работу мышц), для того чтобы побыстрее отдернуть руку.

Такая цепочка событий происходит за доли секунды и зачастую минуя наше сознание. В науке она получила название рефлекторная дуга. Эта реакция повсеместно проявляется в нашей жизни. Представьте, мы подходим к штанге, поднимаем ее и начинаем выполнять упражнение. Мы можем еще не понимать, сколько раз мы сможем поднять ее, а наш мозг уже понимает и принимает решение о распределении энергоресурсов и о количестве включаемых в работу мышечных клеток.

Центральная нервная система связана со всеми органами и тканями через условно выделяемую часть нервной системы – периферическую нервную систему. К ней относят все, что лежит за пределами головного и спинного мозга.

В состав периферической нервной системы входят 12 пар черепных нервов, иннервирующих кожу и мышцы головы, и 31 пара спинномозговых нервов, иннервирующих кожу и мышцы тела.

В свою очередь, периферическую нервную систему разделяют на две части: соматическую нервную систему , активирующую скелетные мышцы и кожный покров тела, и вегетативную нервную систему , активирующую внутренние органы, кровеносную систему, железы и другие системы организма.

Вегетативная нервная система очень важна. Несмотря на то что мы не можем влиять на нее напрямую, она не подчиняется нашему сознанию.

Вегетативная нервная система участвует в поведении человека, регулируя не только физическую, но и психическую деятельность. В вегетативной нервной системе принято выделять симпатический и парасимпатический отделы.

Действие симпатического отдела похоже на действие гормона адреналина. Собственно, в физиологии – науке, изучающей не только строение, но и взаимодействие частей организма, принято говорить о симпатоадреналовой системе. При ее активации учащается пульс, поднимается артериальное давление, усиливается вентиляция легких, при этом угнетаются пищеварительная и половая системы. В процессе тренировки мы как раз активизируем симпатическую нервную систему.

В то же время парасимпатический отдел вегетативной нервной системы не является каким-то отдельным образованием. Активация парасимпатики является просто отсутствием активации симпатики. В организме происходят обратные по знаку изменения, связанные с действием симпатической нервной системы. Снижается пульс, снижается давление, дыхание нормализуется, активизируются пищеварительная и половая системы – именно такую картину мы можем наблюдать по окончании тренировки.

Кости и суставы

Кости в нашем организме выполняют несколько функций, но главная из них двигательная. Именно с помощью перемещения костей мы выполняем физические упражнения. Нельзя не упомянуть об опорной функции – если бы она отсутствовала, человек бы лежал на земле в виде бесформенной кучи. Также кости защищают нас от внешней среды – ребра оберегают легкие, печень и сердце, а череп надежно защищает наш мозг. Кости являются складом солей и минералов, требующихся нашему телу. Помимо прочего, кости принимают участие в функции кроветворения.

Кости бывают трубчатыми – в основном это кости конечностей, которые выполняют двигательную функцию, а также губчатыми – по строению они похожи на поролон и выполняют функцию кроветворения.

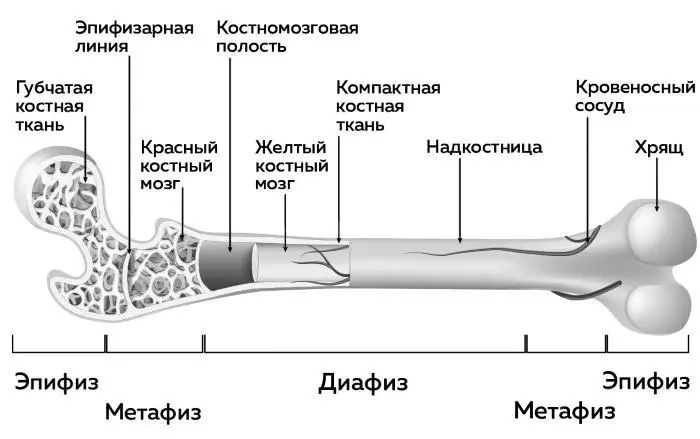

Рис. Строение кости

Рост и развитие трубчатых костей обусловлен деятельностью мышц, прикрепляющихся к этой кости. Чем выше нагрузка на соответствующие мышцы – тем сильнее развита кость. Следовательно, чем более тренирован человек, тем кости у него крепче. С этим эффектом связано несколько заблуждений и ряд интересных особенностей нашего скелета.

Часто ли вам приходилось слышать от родителей: «Хочу, чтобы мой сын вырос высоким, поэтому отдам его в баскетбол. А вот в тяжелую атлетику отдавать не хочу, не вырастет вообще, останется маленьким»? Безусловно, это миф. Так называемая систематическая ошибка выжившего. Ее суть заключается в подмене причины и следствия. Во время Второй мировой войны венгерскому математику Абрахаму Вальду, работавшему в нью-йоркской лаборатории SRG, поручили найти решение важной задачи. Не все американские бомбардировщики возвращались на базу. А на тех, что возвращались, оставалось множество пробоин от зениток и истребителей, но распределены они были неравномерно: больше всего отверстий находилось на фюзеляже и прочих частях, в топливной системе их было меньше, и совсем единичные находились в двигательном отсеке. Когда ученого спросили, означает ли это, что в места наибольшей уязвимости нужно ставить больше брони? Вальд ответил: «Нет, исследование демонстрирует, что самолет, получивший пробоины в данных местах, еще может вернуться на базу. Самолет, которому попали в двигатель или бензобак, выходит из строя и не возвращается. Поскольку попадания от вражеского огня на самом деле (в первом приближении) распределены равномерно, укреплять необходимо те места, которые у вернувшихся самолетов были наиболее “чистыми”».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: