Ринат Гимазов - Ловкость и технология формирования техники двигательного действия

- Название:Ловкость и технология формирования техники двигательного действия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449811684

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ринат Гимазов - Ловкость и технология формирования техники двигательного действия краткое содержание

Ловкость и технология формирования техники двигательного действия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Профессор А. В. Гладков

В последние годы появились методы трёхмерной регистрации поверхности спины человека и позвоночного столба, которые относятся к контактным методам. Таким аналогом может выступать ультразвуковое устройство Zebris – спинальный пантограф [425, с. 525—259], прибор компании Orthoscan Ortelius 800 TM(США). Из отечественных приборов – трёхмерный сканер продукция фирмы НМФ МБН (г. Москва). В соавторстве с профессором А. В. Гладковым, разработчики данного сканера разработали группы параметров, характеризующих пространственное положение различных отделов позвоночника, их геометрические характеристики и взаиморасположение таза и плечевого пояса.

В наших исследованиях мы применяли отечественный контактный прибор трёхмерный сканер НМФ МБН (г. Москва). Как и другие приборы этого типа, он позволяет проводить не только исследования в положении основной стойки, но и при наклонах, ротации и других положениях. Отличительной особенностью данной системы является использование её для построения соответствующих графиков и проведения расчётов, исходя из внутренней системы координат пациента. Данный методологический подход позволяет получать объективные данные как для одного и того же пациента, так и для людей разного возраста, пола, роста, конституции в сравнительном подходе (Информация представлена из программного обеспечения компьютерного модуля «Сканер – МБН» г. Москва).

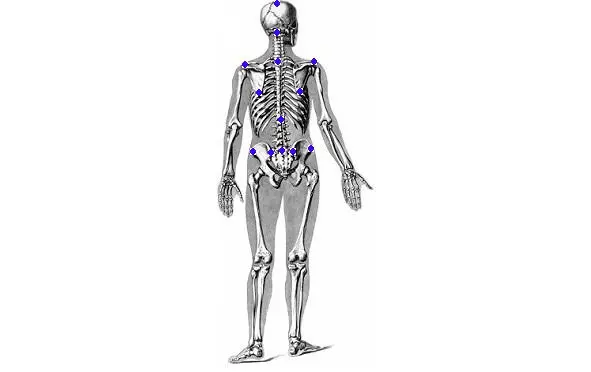

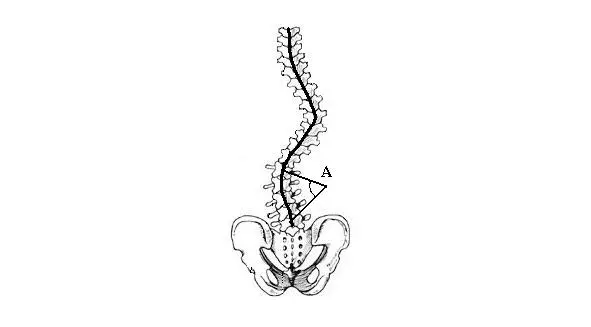

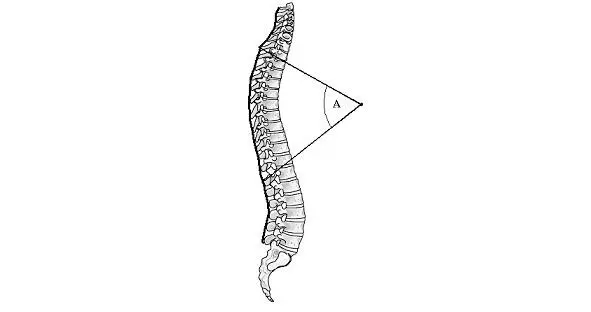

Отечественный контактный прибор трёхмерный сканер НМФ МБН (г. Москва) позволяет по реперным точкам сканировать состояние осанки человека в трёх плоскостях и получить отчёт в виде табличных данных и графического представления (Рисунки 3—7).

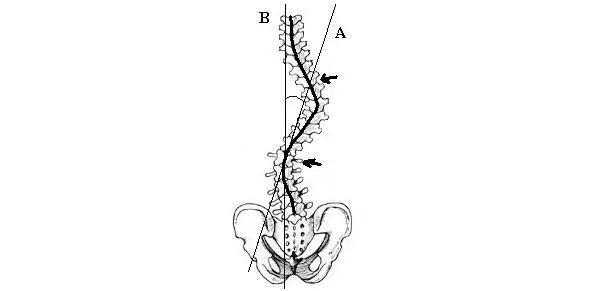

Рисунок 3 – Реперные точки сканирования (рисунок взят из материалов компьютерного модуля «Сканер – МБН» г. Москва)

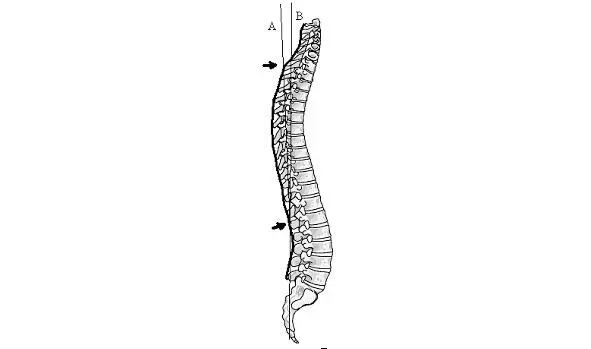

Рисунок 4 – Центральный угол дуги во фронтальной и сагиттальной плоскости (рисунок взят из материалов компьютерного модуля «Сканер – МБН» г. Москва)

Рисунок 5 – Угол наклона хорды дуги во фронтальной и сагиттальной плоскости (рисунок взят из материалов компьютерного модуля «Сканер – МБН» г. Москва)

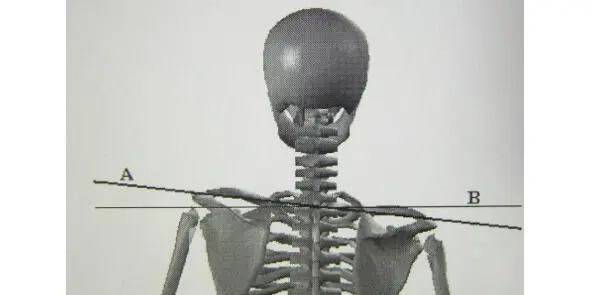

Рисунок 6 – Угол наклона надплечий к горизонту (рисунок взят из материалов компьютерного модуля «Сканер – МБН» г. Москва)

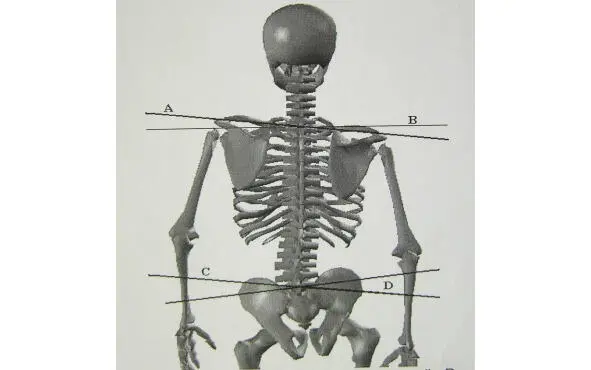

Рисунок 7 – Угол наклона надплечий к тазу (рисунок взят из материалов компьютерного модуля «Сканер – МБН» г. Москва)

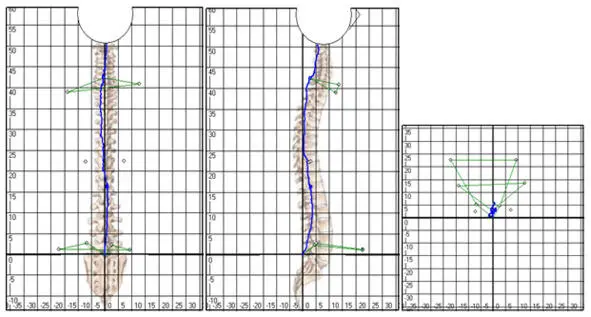

Графическое представление пространственного положения осанки по результатам измерения выдаётся по трём плоскостям (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Пример графического представления трёхмерной регистрации осанки человека (из собственных исследований)

Изучение биомеханики основной стойки позволяет выявлять начальные отклонения в опорно-двигательном аппарате от нормы.

При трёхмерном сканировании необходимо сравнивать сопоставимые показатели, а существующие нормативные данные не могут в полной мере обеспечить решение главной проблемы – точной диагностики имеющихся у человека деформаций позвоночника и взаимоотношений позвоночника и других окружающих структур.

Перед нами встал исследовательский вопрос: «Как сопоставить для сравнения положительные и отрицательные показатели осанки, выявляемые в трёх плоскостях, если они могут встречаться у одного и того же человека неоднократно, а в исследуемой выборке неравномерно?».

Для решения поставленной проблемы был предложен способ выведения итоговой оценки осанки и состояния позвоночника в основной стойке для сравнения показателей, получаемым при трёхмерном сканировании поверхности спины и позвоночника среди людей разного пола и возраста.

В основе способа лежит методика перевода регистрируемых показателей в их качественные аналоги [243, с. 122]. Суть её в том, чтобы найти соответствие измеряемого объекта некому эталону (образцу, стандарту), принятому экспертным обществом (или самим экспертом) за норму. В статистике такую роль могут выполнять методы корреляционного анализа, но применительно к осанке человека традиционная статистика становится слабой, так как значения параметров осанки у одного и того же человека могут иметь положительные и отрицательные показатели.

Методика перевода показателей в качественные аналоги предполагает наличие установленных каким-либо способом минимальных и максимальных значений регистрируемого параметра, установления количества качественных аналогов (баллов), применения специальных формул расчёта качественных аналогов (баллов) для положительных и отрицательных значений регистрируемого параметра.

В случае если значения измеряемого показателя находятся в положительной зоне значений (+), то применяется формула (1):

k i= (( х i -х min) (k max-1)) / (х max– х min) +1, (1)

где х i – зарегистрированный пространственный показатель позвоночника, k max = 5 – количество качественных аналогов (баллов), х max – максимальный уровень параметра, х min – минимальный уровень параметра. Чем ближе результат какого-либо показателя к норме, тем выше балл.

Например, угол наклона хорды дуги во фронтальной плоскости грудного отдела позвоночника C7-Th12 равен 2 градусам, т.е. отклонён вправо от вертикали, то по формуле (1) итоговый балл угол наклона хорды дуги будет равняться 4 баллам по 5-бальной шкале.

Если значения измеряемого показателя находятся в отрицательной зоне значений (-), то применяется формула (2):

k i= ((х max-х i) (k max-1)) / (х max– х min) +1, (2)

где х i – зарегистрированный пространственный показатель позвоночника, k max = 5 – количество качественных аналогов (баллов), х max – максимальный уровень параметра, х min – минимальный уровень параметра. Чем ближе результат какого-либо показателя к норме, тем выше балл.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: