Брэд Уокер - Анатомия стретчинга

- Название:Анатомия стретчинга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-81838-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Брэд Уокер - Анатомия стретчинга краткое содержание

Анатомия стретчинга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так каким же образом укорачивается мышечное волокно? Этот механизм можно лучше всего объяснить при помощи теории скользящих нитей (Huxley & Hanson, 1954), согласно которой мышечные волокна получают нервный импульс (см. выше), что приводит к выделению ионов кальция, сосредоточенных в саркоплазматическом ретикулуме (СР). Чтобы мышцы работали эффективно, нужна энергия, которая создается в результате распада аденозинтрифосфата (АТФ). Такая энергия позволяет ионам кальция связываться с филаментами актина и миозина для формирования магнитной связи, в результате чего волокна укорачиваются, вызывая сокращение мышц. Мышечное действие продолжается вплоть до истощения запасов кальция, после чего кальций начинает возвращаться в СР, где он будет храниться до следующего нервного импульса.

Мышечные рефлексы

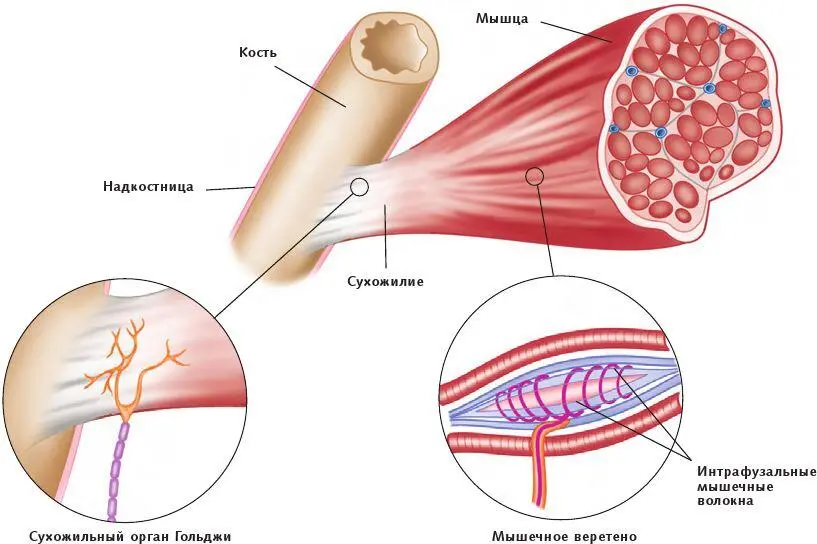

В скелетных мышцах содержатся специальные сенсорные единицы, восприимчивые к удлинению (укорачиванию) мышцы. Такие сенсорные единицы называются мышечным веретеном и нервно-сухожильным веретеном (сухожильным органом Гольджи), они важны для обнаружения изменений в длине мышцы, реагирования на такие изменения и для их регулирования.

Мышечные веретена состоят из спиральных нитей, которые называются интрафузальными мышечными волокнами, а также нервных окончаний, расположенных внутри оболочки соединительной ткани для регулирования скорости удлинения мышцы. Если мышца удлиняется слишком быстро, сигналы, поступающие из интрафузальных мышечных волокон, уведомят об этом нервную систему через спинной мозг, чтобы нервный импульс был отправлен обратно, вызывая тем самым сокращение мышцы. Сигналы постоянно направляют в мышцу и из мышцы информацию, касающуюся положения и силы (проприорецепция).

Кроме того, когда мышца удлиняется и удерживается в таком положении, сократительная реакция будет сохраняться до тех пор, пока растянута мышца. Такой механизм известен как дуга разгибательного рефлекса. Мышечные веретена будут стимулироваться во время проведения растяжения мышцы.

Рис. 1.7. Анатомия мышечного веретена и сухожильного органа Гольджи

Классический клинический пример разгибательного рефлекса – коленный рефлекс, который предполагает активацию рецептора растяжения сухожилия, что вызывает рефлекторное сокращение прикрепленной мышцы, то есть четырехглавой мышцы.

В то время как мышечные веретена контролируют длину мышцы, сухожильные органы Гольджи (СОГ) настолько чувствительны к напряжению в мышечно-сухожильном комплексе, что могут отреагировать на сокращение единичного мышечного волокна. СОГ по своей природе являются ингибирующими, выполняя защитную функцию и снижая риск травмы. При получении стимуляции СОГ ингибируют (тормозят) сокращающиеся мышцы (агонисты) и возбуждают мышцы-антагонисты.

Механика скелетно-мышечной системы

В большинстве случаев скоординированные движения предполагают прикрепление скелетной мышцы, которая остается в относительно стационарном состоянии с одной стороны и двигается с другой стороны места прикрепления. Проксимальное, стационарное прикрепление считается источником, а более дистальное, подвижное прикрепление считается вставкой. (В любом случае в настоящее время предпочтительнее употреблять именно выражение «место прикрепления» вместо «источник» и «вставка», поскольку мышцы устроены таким образом, что любой конец мышцы может двигаться или быть зафиксирован в зависимости от ситуации.)

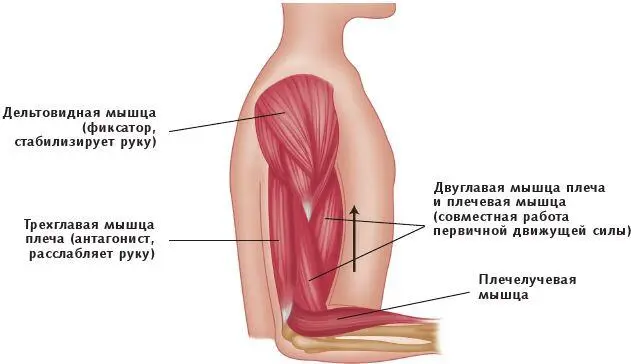

В большинстве случаев движение требует задействования определенной мышечной силы, генерируемой мышцами-агонистами (или первичной движущей силой), которые в первую очередь отвечают за движение и обеспечивают большую часть силы, необходимой для осуществления движения. В движении также принимают участие мышцы-антагонисты, которые, удлиняясь, гарантируют движение, производимое первичной движущей силой, и выполняют защитную функцию. Кроме того, потребуется участие и мышц-синергистов (известных как стабилизаторы), помогающих первичной движущей силе и также порой участвующих в корректировке направления движения. Простым примером является сгибание локтевого сустава, требующее укорачивания плечевой мышцы и двуглавой мышцы плеча (первичная движущая сила) и расслабления трехглавой мышцы плеча (антагонист). Плечелучевая мышца выступает в качестве мышцы-синергиста, помогая плечевой и двуглавой мышцам плеча.

Мышечное движение можно разделить на три типа сокращений: концентрические, эксцентрические и статические (изометрические). Во время большинства видов деятельности, например во время бега, занятий пилатесом и йогой, могут наблюдаться все типы сокращений для обеспечения плавного и скоординированного движения.

Рис. 1.8. Сгибание локтевого сустава, при котором плечевая мышца и двуглавая мышца плеча выступают в качестве первичной движущей силы, трехглавая мышца плеча является антагонистом, а плечелучевая мышца – мышцей-синергистом

Скелетные мышцы можно разделить на два типа:

1. Стабилизирующие мышцы [2] Важно отметить, что все скелетные мышцы являются либо стабилизирующими, либо мобилизирующими, в зависимости от движения и положения тела в конкретный момент реагирования мышц.

фактически стабилизируют сустав. Они состоят из медленно сокращающихся волокон для обеспечения выносливости, а также способствуют удержанию положения. В свою очередь, их можно подразделить на первичные стабилизирующие мышцы, которые характеризуются очень глубокими креплениями и располагаются вблизи оси вращения сустава, и вторичные стабилизирующие мышцы, которые представляют собой очень сильные мышцы, способные поглощать большое количество силы. Стабилизирующие мышцы противодействуют силе тяжести и часто с течением времени становятся слабее и длиннее (Norris, 1998). В качестве примера можно привести многораздельную мышцу, поперечную мышцу живота (первичные), а также большую ягодичную мышцу и большую приводящую мышцу (вторичные).

2. Мобилизирующие мышцы (см. примеч. 2) отвечают за движение. Они считаются более поверхностными и менее сильными по сравнению со стабилизирующими мышцами, но при этом обеспечивают более широкую амплитуду движения. Как правило, они пересекают два сустава и состоят из быстросокращающихся волокон, которые отличаются силой, но лишены выносливости. Мобилизирующие мышцы способствуют быстрому, или баллистическому, движению и развивают высокую силу. С течением времени и по мере их использования они, как правило, твердеют и укорачиваются. В качестве примера можно привести подколенное сухожилие, грушевидную мышцу и ромбовидные мышцы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: