Ши Децянь - Гимнастика Бодхидхармы

- Название:Гимнастика Бодхидхармы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-09725-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ши Децянь - Гимнастика Бодхидхармы краткое содержание

Одной из самых знаменитых систем шаолиньских методов укрепления собственного тела и достижения крепости духа считается гимнастика Бодхидхармы «Ицзиньцзин», чье название можно перевести как «Канон об изменениях в мышцах», или «Канон преобразования мышц». Именно в «Ицзиньцзин» изложены секреты, которые преподавал монахам сам Бодхидхарма.

Ицзиньцзин по праву считается основным из базовых комплексов, с которого начинается обучение шаолиньской внутренней традиции.

Гимнастика Бодхидхармы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тем не менее в Китае существует целый ряд стилей, сформировавшихся в лоне буддийской традиции. Крайне закрытая буддийская школа ушу – «Кулак школы Пустоты» (кунмэньцюань) (шуньяты – центрального понятия буддизма) была создана в Хубэе на рубеже XVII–XVIII вв. мастером Сунь Тинчжаном. В разных районах империи независимо от шаолиньцюань возникали пробуддийские стили, например, «Кулак ламы» (ламацюань), взрывной «Кулак буддийской школы» (фомэньцюань) в Хубэе, «Кулак Будды Майтрейи» (милэфоцюань), «Кулак Дамо» (дамоцюань), «Кулак архатов» (лоханьцюань). Проповедниками таких стилей были либо бродячие монахи, либо лидеры сектантских тайных обществ. Даже шаолиньцюань нельзя считать в полной мере буддийским стилем – слишком много в нем чисто народных привнесений, к тому же под этим названием могут фигурировать разные стили.

На уровне народной культуры господствовал синкретизм, характерный в том числе для «еретических» тайных сект, в которых шли активные занятия ушу. Учения накладывались одно на другое, границы между ними стирались, народ поклонялся одновременно и даосским духам, и буддийским божествам, и конфуцианским мудрецам. Это отразилось и на индоктринации ряда школ ушу – их «буддизм» был относителен, буддийская символика и фразеология скорее служили символическим выражением божественного и запредельного начал в ушу.

В частности, в провинции Фуцзянь был создан стиль, традиционно причисляемый к буддийскому направлению ушу «Южный кулак Будды» (наньфоцюань). Первоначально он назывался «Кулак бодхисатвы» (пусацюань). Несмотря на буддийские названия, стиль был создан даосским магом, который с детства обучался у своего отца, а последователи стиля выше всего ставили конфуцианские принципы ритуала и «человеколюбия». Стили, подобные «Кулаку южного Будды», были повсеместно распространены в деревнях в XVIII в.

Самое время спросить – а как множество историй о «центре всех боевых искусств Поднебесной», непобедимых монахах-бойцах, загадочном Бодхидхарме, «коридорах смерти»? Велико же будет удивление того, кто найдет в себе терпение пролистать шаолиньские хроники, благо часть из них уже опубликована. Окажется, что многие рассказы о Шаолиньсы – не более чем легенды. Но этим они и интересны для нас. На примере Шаолиня можно изучить процесс подмены истории ушу мифом об ушу.

Сначала – несколько оговорок. Под общим названием «Шаолиньский кулак» (шаолиньцюань) – фигурируют несколько сот стилей, подавляющее большинство которых вообще никак не связано ни с Шаолиньским монастырем, ни с его обитателями. Мы же будем вести речь о том направлении ушу, которое развивали шаолиньские монахи. В связи с этим придется различать два вида источников. Во-первых, внутренние хроники Шаолиньсы, фактически то, что монахи думают сами о своем искусстве и что они, мягко говоря, «додумывают». Во-вторых, отчеты чиновников о посещении монастыря, записки военачальников, путешественников, всех тех, кто не принадлежал к монашескому сословию и не испытывал необходимости приукрашивать действительность.

Сколько в Китае Шаолиньских монастырей? Пусть этот вопрос не покажется странным. Истории о разных монастырях могли пересекаться, накладываться друг на друга, создавая нередкую в китайских хрониках путаницу. Шаолиньских монастырей существовало по крайней мере десять, однако наибольшую известность приобрели два – Северный Шаолиньсы на горе Суншань уезда Дэнфэн провинции Хэнань и Южный Шаолиньсы в уезде Путянь провинции Фуцзянь. Начало истории, о которой пойдет речь, было положено в Северном Шаолиньсы.

Загадка «бородатого варвара»

Узкая тропинка ведет путника от Шаолиньского монастыря вверх, к самым вершинам гор Суншань. В сущности, никакой тропинки здесь нет – ноги ступают по камням, в беспорядке разбросанным меж высокой травы. Несколько веков назад по императорскому указу здесь была выложена каменная лестница. Но десятилетиями она размывалась весенними потоками с гор, пока не пришла в абсолютную негодность. Время от времени лестница обновляется и сегодня, и все же надо обладать немалой решимостью, чтобы отправиться по ней – неосторожный путник рискует сломать здесь ногу.

Но почему столько внимания какой-то тропинке в горах? Это – священная дорога, известная во всем буддийском мире. Именно по ней в начале VI в. поднялся 28-й патриарх буддизма Бодхидхарма, прибывший в Китай из Индии, дабы проповедовать истину Дхармы в Поднебесной.

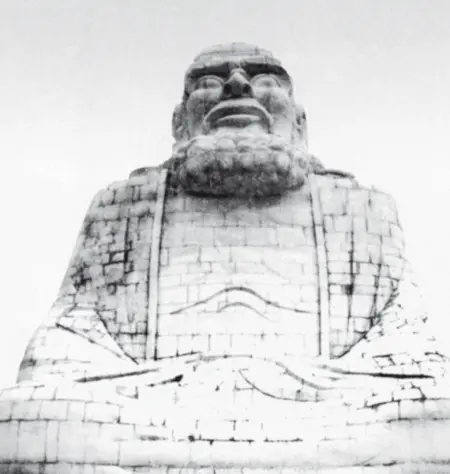

Свирепый взгляд из-под мохнатых нависших бровей, круглые глаза, всклокоченные волосы и борода, грузное бесформенное тело, закутанное во что-то, мало напоминающее шитую одежду, – таким обычно изображают этого человека. Итак, в 527 г. (называют разные даты этого события – 486, 520, 526 гг.) в Китай прибыл патриарх буддизма Бодхидхарма, чье имя означает «Учение о просветлении». По-китайски оно транскрибировалось как «Путидамо», или просто «Дамо» (яп. «Дарума»). Путь его лежал из Южной Индии, предположительно от Мадраса. В легендах говорится о том, что Дамо был сыном индийского принца, однако решил оставить светскую жизнь, дабы посвятить себя «колесу Дхармы» – буддийскому учению.

На самой вершине горы Укуншань, прямо над пещерой, где Бодхидхарма, по легенде, провел девять лет в медитации, в 1995 г. был воздвигнут гигантский памятник патриарху чань из белого мрамора, который виден даже ночью

Те же легенды утверждают, что, по мнению Дамо, буддизм в Китае понимался неправильно, суть его подвергалась искажениям, а внутреннее осмысление подменялось механическим ритуалом. В хрониках часто встречается его знаменитый диалог с императором У-ди, состоявшийся в столице государства Лян городе Цзилине (современный Нанкин). Император слыл большим поклонником буддизма, покровительствовал монастырям, выделял немалые деньги на сооружение пагод, способствовал переписыванию и распространению сутр, раздавал подаяния монахам. Естественно, что за все свои заслуги У-ди ожидал воздаяния в будущей жизни. Поэтому, когда перед троном императора предстал буддист Дамо, У-ди спросил миссионера прежде всего о том, что его так волновало: «Велики ли мои заслуги и добродетели в совершении этих дел?». «Нет в них ни заслуг, ни добродетелей», – кратко ответил монах и пояснил удивленному монарху: «Все это не более чем дела, совершаемые посредством деяния, и в них в действительности не содержится ни заслуг, ни добродетелей».

Для Дамо достоин почитания лишь тот, кто обрел Будду внутри себя, пробудил в себе «буддовость», или «природу Будды» (фосин) в своем сердце. Такой человек не нуждается в формальных знаниях и «заслугах». «Деяния» (вэй) как активное вмешательство в естественность внутренней природы человека противопоставляются недеянию (увэй) – следованию естественно-спонтанному ходу событий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: