Александр Харлампиев - СИСТЕМА САМБО

- Название:СИСТЕМА САМБО

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФАИР-ПРЕСС

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-8183-0465-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Харлампиев - СИСТЕМА САМБО краткое содержание

Эта книга, написанная Александром Анатольевичем Харламииевым, — дань памяти его отца Анатолия Аркадьевича, посвятившего всю свою жизнь созданию, становлению, развитию и совершенствованию системы самбо. В книгу, основу которой составляют труды мастера, вошли: описание необходимых оборудования и инвентаря, подготовительных упражнений, техники и тактики боевого и спортивного самбо, приёмы самозащиты, примеры поведения в экстремальной ситуации. Здесь же вы найдёте правила и методические указания по обучению самбо, а также сведения по организации и проведению соревнований. Изложение материала дополняется большим количеством иллюстраций, способствующих освоению курса.

Книга адресована широкому кругу читателей — от рядовых граждан и членов возрождающихся добровольных народных дружин до сотрудников спецслужб.

СИСТЕМА САМБО - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При такой системе, естественно, нужно было специально готовиться к соревнованиям. О подготовках к соревнованиям московских борцов упоминает в 1663 году путешественник Гвидо Миет:

«Есть между ними такие, которые очень хорошо умеют бороться... в чем они... упражняются». [8] Историческая библиотека. Сборник № 5, 1879. Гвидо Миет. «Описание Московии», с. 24—25.

Иван Грозный с крыльца своего дворца наблюдал за борьбой Кострюка и Патанечки:

Поступал-то Патанечка все скорехонько,

Он ведь брал-то его скоро за праву руку,

Он бросал-то к себе на ножку правую,

Он выкидывал его вверх высокехонько...

Он спускал Кострюка-то все на сыру землю. [9] Беломорские былины. Изд. Левинсон, 1901, с. 188.

В современной терминологии это подхват с захватом одной руки — прием, требующий значительного овладения техникой бросков.

Следует заметить, что в большинстве описанных поединков побеждали менее сильные, или, по крайней мере, борцы меньшего веса и роста. В русской борьбе исстари наряду с силой ценились ловкость, быстрота и умение применять различные приемы.

В русской борьбе более позднего времени можно уже наблюдать интересную особенность: борцы подстраховывают друг друга, чем обеспечивают безопасность. Так, в схватке между Петром I и силачом драгуном видна явная подстраховка падающего:

Выходили они с молодым драгуном сухватилися...

Левой рукой молодой драгун побарывал,

Правой рукой молодой драгун подхватывал,

Не пущал царя на сыру землю. [10] Памятники мировой литературы. Былины. Изд. Собашниковых, т. II, 1919, с. 451.

С современной точки зрения, чтобы так поступить, драгун должен был иметь навыки не только в проведении бросков, но и в страховке бросаемого.

В своей статье в Берлинской энциклопедии в 1794 году Г.Виет так описывает русскую борьбу:

«Русские имеют обычай показывать... свою ловкость и силу в борьбе. Они... стремятся схватить друг друга и повалить, подставляют друг другу ноги, что является одним из основных приемов для победы над противником... Некоторые из этих борцов обладали необыкновенной силой, но их способ борьбы не вызывал несчастных случаев; не обнаруживалось ни переломов рук или ног, ни сильных ушибов». [11] Г.Виет. Энциклопедия, т. I. Берлин, 1794, с. 402.

Отсутствие травм указывает на то, что в русской борьбе тогда уже была своеобразная техника безопасности — способы страховки и самостраховки.

Примерно к этому же времени относится и первое описание применения в русской борьбе подготовок к броскам. В 1847 году этнограф А.Терещенко писал:

«Искусные борцы берут не силой, а ловкостью: противник старается схватить своего противника так, чтобы он потерял равновесие, — тогда смело может повалить или бросить его на землю, как игрушку». [12] А.Терещенко. Быт русской жизни, часть III. СПб., 1847, с. 80-83.

Выведение противника из равновесия до начала броска и по сей день является самой распространенной подготовкой к броскам.

В описаниях приемов русской борьбы этнограф Д.Равинский (1881) также говорит о подготовках к броскам:

«Одним из главных увеселений на масленице были борьба и кулачные бои... Борьба была разная: простая борьба, в схватку, в которой противники охватывают друг друга обеими руками (сграбившись) [13] Обхватывают друг друга накрест, причем не позволено брать под силки, то есть под обе подмышки разом.

и возятся в таком положении, стараясь... свалить на землю, причем... допускается и подножка: борец подставляет противнику ногу и сразу сваливает его на нее.

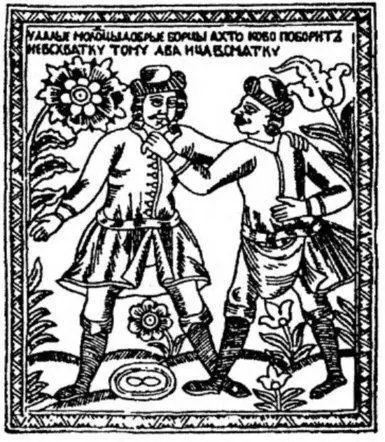

В другой, охотничьей борьбе, не в схватку, противники берут друг друга за плечи или за ворот, иногда за пояс, двумя руками, а больше одной, каждый старается повалить противника на сторону, ударить о свое бедро и, подкинув кверху, бросить о землю... Каждый старается повалить противника на сторону, ударить о свое бедро и, подкинув кверху, бросить о землю... Практиковался и особый способ — «московский», при котором борец, покосив противника на правую сторону, вместе с тем подбивал ему носком правой ноги его левую ногу и этим способом мгновенно сшибал его с ног на землю; с этой борьбы пошла и народная поговорка: «Матушка Москва бьет, родимая, с носка». [14] Д.Равинский, Русские народные картинки, кн. СПб., 1881, с. 219-222.

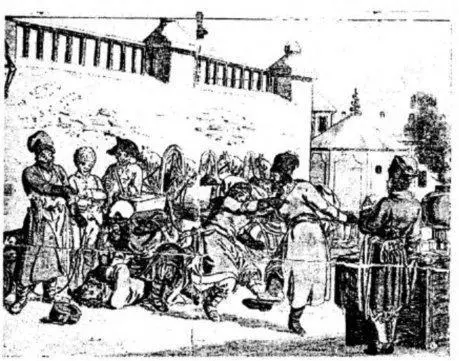

Подсечки практиковались не только московскими борцами, но и петербургскими. В доказательство этого можно сослаться на гравюру Гейслера (середина XVIII века), где изображена борьба двух пар: один из борцов проводит боковую подсечку, второй — удержание верхом. При этом следует отметить целесообразность движений. При проведении боковой подсечки носок левой (опорной) ноги сильно развернут влево, что дает возможность правую (подсекающую) ногу поднимать выше, чем без разворота носка. Проводящий удержание верхом опирается на свое правое колено и на левую стопу — это не случайно, так как у лежащего на земле свободна одна левая рука и сбросить своего противника с себя он может только в сторону его левой ноги.

О применении удержаний пишет несколько позднее, в 1887 году, и этнограф Е.Покровский:

«Противники старались повалить друг друга на землю... Однако сваленного противника надо было еще удержать известное время под собой и большей частью до тех пор, пока он признавал себя побежденным. Для этого одолевший старался удержать своего противника на спине». [15] Е.Покровский. Детские игры, преимущественно русские. Изд. Карцева, 1887, с. 137.

В дальнейшем, говоря о других видах национальной борьбы, для краткости мы будем приводить примеры только новых приемов, но это вовсе не значит, что приемы, использовавшиеся в русской борьбе, не встречались в других видах национальной борьбы. Часто те же самые или схожие приемы можно было встретить и в грузинской, и в армянской, и в таджикской, и в других видах национальной борьбы.

Борьба с древнейших времен служила одним из средств воспитания молодежи. Об этом хорошо сказал известный таджикский поэт XIII века Саади:

Неопытный львенок боится лисы.

Воспитанный в холе, стараньями жен,

От первой же схватки сбежит, устрашен.

Охотой, борьбою, метанием стрел

Занявшись, подросток становится смел. [16] Хрестоматия по литературе народов СССР. Сост. Л. И. Климович. М., 1947, с. 52.

В известном произведении Саади «Гулистан» встречается такая фраза:

«Некто приобрел мастерство в искусстве борьбы и умел делать 360 славных уловок, так что каждый день другими приемами...» [17] Саади. Гулистан. Повесть 27. Пер. Назарианца. М., 1857, с. 39.

Интервал:

Закладка: