А. Кожуркин - Теория и методика подтягиваний (части 1-3)

- Название:Теория и методика подтягиваний (части 1-3)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Кожуркин - Теория и методика подтягиваний (части 1-3) краткое содержание

Целью данной работы является обобщение сведений, накопленных в различных областях знаний по вопросам, касающихся подтягивания на перекладине. Опираясь на известные знания в области анатомии, физиологии, биохимии, биомеханики, теории и методики физической культуры, а также учитывая практический опыт тренеров и спортсменов-полиатлонистов, автором сделана попытка представить разрозненную информацию по подтягиванию в удобном для изучения виде. Автор надеется, что приведённые сведения помогут тренерам более эффективно планировать тренировочный процесс, а спортсменам - добиться максимального результата при минимальных затратах времени и сил.

Теория и методика подтягиваний (части 1-3) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда говорят об абсолютной силе,речь чаще всего идёт о мышечной силе атлета, измеренной при его произвольном усилии, т.е. при стремлении максимально сократить необходимые мышцы [19]. Под относительной силойспортсмена понимают величину силы, приходящуюся на 1кг собственного веса тела или спортивного снаряда [18].

Среди всего многообразия физических упражнений можно выделить такие, достижение максимального результата в которых тесно связано с абсолютной силой определённых мышечных групп. В качестве примера рассмотрим упражнения со штангой. Предположим, что победитель на соревнованиях штангистов определялся бы по максимальному поднятому весу без учёта собственного веса спортсмена. Тогда победа в большинстве случаев доставалась бы спортсменам-тяжеловесам. И это нетрудно объяснить, учитывая тот факт, что одним из факторов, определяющих максимальную силу мышцы, является площадь её поперечного сечения, т.е. количество и толщина мышечных волокон, составляющих данную мышцу [19]. А так как мышечный поперечник пропорционален весу тела, то чем больше вес спортсмена, тем, как правило, большую силу он способен развить. Не случайно на соревнованиях по толканию ядра и метанию молота - видах спорта, где отсутствует разделение на весовые категории, а дальность полёта спортивных снарядов сильно зависит от абсолютной силы спортсменов - практически все атлеты имеют солидную комплекцию.

Разделение по весам позволяет организовать состязание спортсменов, имеющих примерно равную мышечную массу, что даёт возможность в каждой весовой категории выявить атлета, располагающего наилучшими показателями эффективности работы участвующих в выполнении упражнения (например, в толчке штанги) мышц, т.е. атлета, обладающего более высокой относительной силой мышц среди спортсменов одного весового диапазона.

Но разделение спортсменов по весовым категориям - это не единственный способ, применяемый в спортивной практике для того, чтобы поставить в относительно равные условия спортсменов, специализирующихся в видах спорта, требующих проявления силовых способностей. Для того, чтобы можно было сравнивать силовую подготовку у атлетов различного веса, не прибегая к разделению на весовые категории, можно создать условия, при которых вес спортивного снаряда будет изменяться пропорционально собственному весу тела спортсмена. Чем больше вес атлета, тем больше его мышечная масса и, соответственно, мышечная сила, но и тем больше вес спортивного снаряда, воздействующий на мышцы при выполнении упражнения. Идеальными упражнениями при использовании такого подхода являются упражнения с самоотягощением, т.е. такие упражнения, в которых в качестве спортивного снаряда используется собственный вес тела спортсмена. Именно к такому типу упражнений и относится подтягивание на перекладине, где вес «спортивного снаряда» прямо пропорционален весу тела спортсмена.

Попробуем обобщить изложенные сведения.

Если вес спортивного снаряда не зависит от собственного веса тела спортсмена или имеет фиксированное значение, разделение спортсменов на весовые категории не производится, когда в качестве критерия для определения победителя используются абсолютные показатели (так поступают, например, в толкании ядра, спортивных метаниях).

Если вес спортивного снаряда не зависит от собственного веса тела спортсмена или имеет фиксированное значение, атлеты разделяются на весовые категории, когда в качестве критерия для определения победителя используются относительные показатели (это справедливо для таких видов спорта, как тяжёлая атлетика, гиревой спорт, силовые единоборства).

Если вес спортивного снаряда пропорционален собственному весу тела, разделение спортсменов на весовые категории не производится, при этом в качестве критерия для определения победителя используются относительные показатели. Данный подход применяется в циклических видах спорта на выносливость, а также в таких упражнениях как отжимание от пола и подтягивание на перекладине.

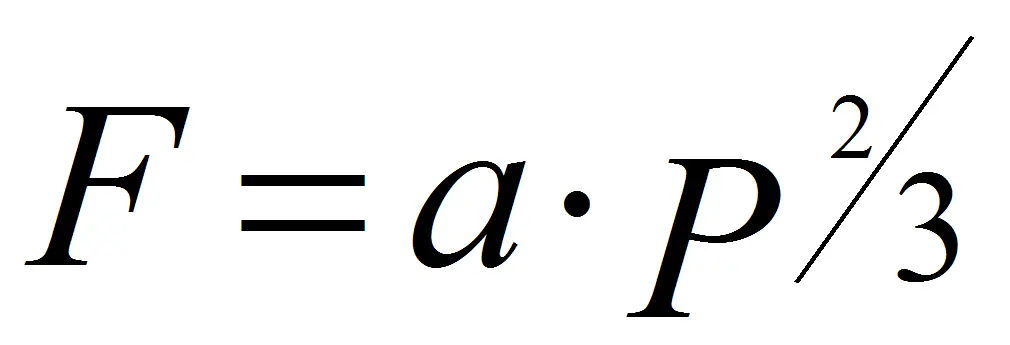

Одно время в среде спортивной общественности, интересующейся развитием полиатлона, раздавались отдельные голоса в пользу введения в подтягивании весовых категорий (!). Это мотивировалось необходимостью поддержки имеющих большой собственный вес спортсменов, которые по мнению тех, кто отстаивает данную точку зрения, оказываются в заведомо неравных условиях по сравнению с лёгкими спортсменами и поэтому обречены на то, чтобы показывать более низкие результаты в подтягивании на перекладине, а значит и в зимнем полиатлоне в целом. В качестве основного аргумента приводится тот факт, что в тяжёлой атлетике спортсмены более тяжёлых весовых категорий отстают по показателям относительной силы от спортсменов-легковесов. И это действительно так. У штангистов с увеличением собственного веса абсолютные результаты растут, а относительные - подают. Например, по данным мировых рекордов в толчке на 30.07.96г результат в весовой категории до 59 кГ составляет 170.0кг, т.е. 2.88кг на 1кгГ веса спортсмена. А в весовой категории до 108кГ мировой рекорд - 236.0кг, т.е. только 2.18кг в расчёте на 1кГ веса спортсмена [6]. Кстати, математическая зависимость между максимальной силой (F), на которую способен тяжелоатлет и весом тела (P) может быть выражена следующим образом:

(1.2)

(1.2)

где  - постоянная величина, характеризующая уровень тренированности спортсмена [3].

- постоянная величина, характеризующая уровень тренированности спортсмена [3].

В связи с этим необходимо разобраться - действительно ли вес спортсмена при подтягивании играет ту роковую роль, которую ему приписывают.

Работа мышц при подтягивании на перекладине происходит в комбинированном режиме, включающем как статическую так и динамическую формы их сокращения. При этом динамическая работа мышц производится в фазах подъёма и опускания туловища, а статическая работа мышц, обеспечивающих фиксацию хвата, выполняется на протяжении всего упражнения.

Зададимся вопросом: является ли подтягивание на перекладине упражнением, в котором оценивается сила спортсмена? В какой-то мере - да. Ведь для того, чтобы подтянуться хотя бы один раз, атлет обязан обладать достаточной для этого силой. Кроме того, он должен иметь определённый запас (резерв) силы для того, чтобы выполнить как можно большее количество подтягиваний. Резерв силы необходим в связи с тем, что после каждого подтягивания увеличивается утомление рабочих мышц, сопровождающееся снижением их силового потенциала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: