А. Кожуркин - Теория и методика подтягиваний (части 1-3)

- Название:Теория и методика подтягиваний (части 1-3)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Кожуркин - Теория и методика подтягиваний (части 1-3) краткое содержание

Целью данной работы является обобщение сведений, накопленных в различных областях знаний по вопросам, касающихся подтягивания на перекладине. Опираясь на известные знания в области анатомии, физиологии, биохимии, биомеханики, теории и методики физической культуры, а также учитывая практический опыт тренеров и спортсменов-полиатлонистов, автором сделана попытка представить разрозненную информацию по подтягиванию в удобном для изучения виде. Автор надеется, что приведённые сведения помогут тренерам более эффективно планировать тренировочный процесс, а спортсменам - добиться максимального результата при минимальных затратах времени и сил.

Теория и методика подтягиваний (части 1-3) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, с точки зрения полиатлона рациональная техника выполнения подтягиваний не совместима с наличием фазы виса на согнутых руках. Тем не менее, в процессе выполнения подтягиваний иногда создаются ситуации, когда вис на согнутых руках имеет место. Во-первых, это происходит, когда спортсмен сознательно задерживается в верхней точке траектории движения, чётко фиксируя момент перехода подбородка через уровень грифа перекладины. Во-вторых, когда спортсмену приходится вынужденно задерживаться в положении виса на согнутых руках из-за невнимательности или предвзятого отношения судьи. В-третьих, когда в связи с особенностью техники выполнения подтягиваний спортсмен выполняет подъём на относительно большом расстоянии от грифа. Тогда в верхней части траектории он вынужден приблизить подбородок к грифу в условиях, когда движение по вертикали уже отсутствует. В этом случае можно наблюдать так называемый «динамический вис». В-четвёртых, когда подтягивание выполняется очень медленно – на пределе сил или на сползающих кистях – в этом случае переход от фазы подъёма к фазе опускания производится осторожно, с видимой задержкой в висе на согнутых руках.

И хотя с точки зрения рациональной техники выполнения подтягиваний фаза виса на согнутых руках должна быть исключена, эта фаза, тем не менее, наблюдается при выполнении подтягиваний, а поэтому имеет право на существование.

Положение виса на согнутых руках характеризуется тем, что большинство мышц, участвующих в его фиксации, находятся в предельно напряжённом состоянии. Дыхание в висе на согнутых руках сильно затруднено, особенно если вис сопровождается вынесение ног вперёд.

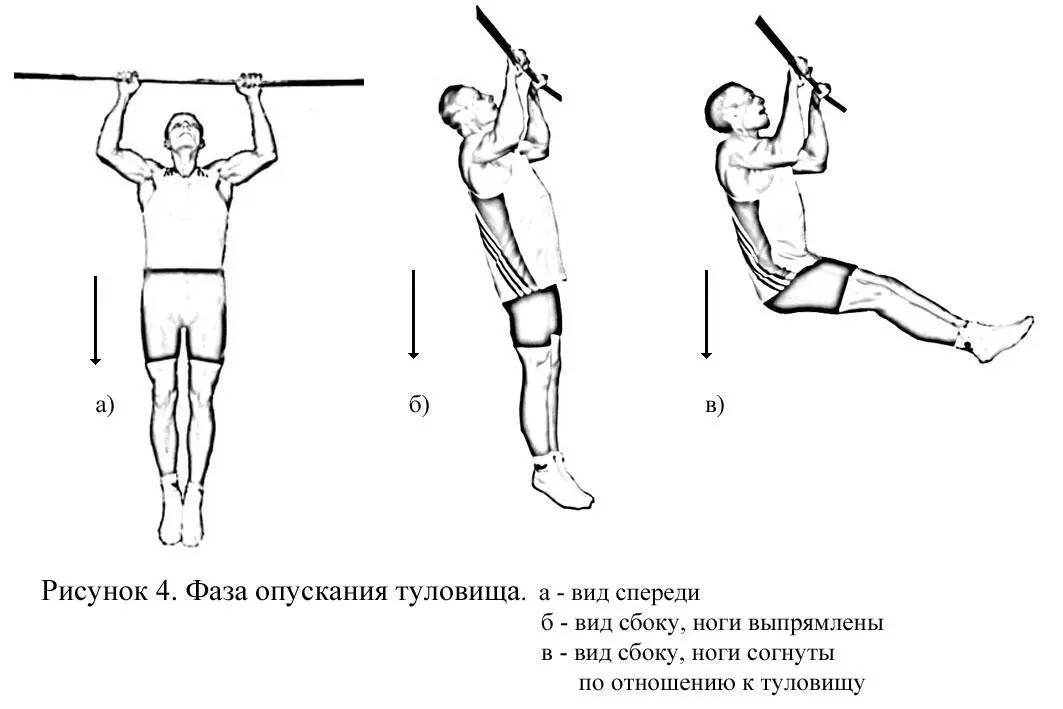

Рисунок 1.4.

Фаза опускания туловища а – вид спереди

б – вид сбоку, ноги выпрямлены

в – вид сбоку, ноги согнуты по отношению к туловищу

Фаза опускания в исходное положение(рисунок 1.4). Опускание туловища в вис производится с помощью тех же мышц, что и его подъём, но работают эти мышцы уже не в преодолевающем, а в уступающем режиме, тормозя тело, падающее под действием силы тяжести. Чем меньше скорость тела в момент его прихода в И.П., тем большую работу совершают мышцы в фазе опускания туловища. Если после перехода подбородка через уровень грифа мышцы полностью расслабить, они будут отдыхать, пока тело выполняет свободное падение, но тогда в момент прихода в исходное положение скорость тела будет максимальна, и кисти испытают большую ударную нагрузку, что может привести к срыву с перекладины. Поэтому тормозящие усилия мышц в большой степени зависят от возможностей мышц-сгибателей пальцев, и особенно много усилий приходится тратить в фазе опускания в том случае, когда хват находится на грани срыва.

1.2 БИОМЕХАНИКА ПОДТЯГИВАНИЙ.

Подтягивание на перекладине производится за счёт мышечных усилий. При этом если в 1 фазе цикла усилия затрачиваются в основном на фиксацию позы, то во 2 - 4 фазах энергия мышц расходуется как на поддержание статических усилий, так и на перемещение тела спортсмена.

Для количественного описания и анализа процессов, происходящих во время выполнения подтягиваний, используются различные биомеханические характеристики, которые принято делить на кинематические, динамические, энергетические [3].

Тело спортсмена в каждый момент времени занимает вполне определённое положение по отношению к перекладине. При движении в фазах подъёма и опускания туловища это положение непрерывно изменяется. Кинематические характеристикиотражают особенности движения тела спортсмена в ходе выполнения подтягиваний.

В подтягивании на перекладине участвует большое количество мышц, обеспечивающих как фиксацию позы, так и перемещение тела спортсмена. При изменении положения тела меняются как внешние силы, так и силы тяги мышц. Динамические характеристикинесут информацию о причинах изменения движения, помогают разобраться в механизмах его формирования, что способствует овладеванию рациональной техникой выполнения подтягиваний.

Энергия биохимических процессов, происходящих в мышцах, превращается в механическую работу или напряжение. Энергетические характеристикипомогают выявить закономерности процессов превращения энергии, рассчитать энергозатраты при выполнении отдельных фаз циклов подтягивания, подобрать наиболее экономичные с физиологической точки зрения варианты техники выполнения подтягиваний.

Кинематические характеристики условно разделяют на пространственные, временны́е и их производные – скоростные или пространственно-временны́е [21].

Пространственные характеристики, взятые для какого-либо момента времени, определяют «мгновенное» положение каждой точки тела человека относительно выбранной точки отсчёта, а также протяжённость звеньев тела в пространстве. Описывая пространственное положение звеньев тела спортсмена, мы должны ответить на вопросы: где находятся, какое положение занимают, какие имеют размеры, в каком направлении и на какое расстояние или угол произошло перемещение?

Временны́е параметрыпомогают зафиксировать моменты начала и окончания какого-либо события, его продолжительность, а также разницу по времени между началами отдельных событий, т.е. фазовые сдвиги. Временно́й анализ позволяет определить также моменты достижения того или иного состояния в процессе двигательной деятельности, установить ритмовую структуру выполняемых действий.

Скоростные (пространственно-временны́е) характеристикиописывают быстроту изменения положения звеньев тела спортсмена в пространстве в единицу времени (скорость) и быстроту изменения скорости в единицу времени (ускорение). Так как ускорение вызывается приложенными силами, по ускорению (взятому вместе с другими характеристиками) можно определить силы, обуславливающие движение [21].

Несмотря на то, что результат в подтягивании определяется количеством выполненных подъёмов тела, преобладающую часть времени выполнения упражнения спортсмен находится в висе в исходном положении, производя в основном статическую работу по фиксации хвата и сохранению равновесия. Поэтому способность спортсмена к длительному проявлению относительно бо́льших статических напряжений (на фоне мощных динамических усилий) в значительной степени определяет спортивный результат в подтягивании. Вследствие особой важности статики необходимо заострить внимание на характеристиках, описывающих статическое напряжение мышц. Практическое значение статических показателей будет состоять в том, чтобы охарактеризовать условия, при которых спортсмен максимально эффективно может выполнять статическую работу по фиксации позы, тем самым облегчая выполнение собственно подтягиваний.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: