Ксения Бордэриу - Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской империи

- Название:Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0482-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ксения Бордэриу - Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской империи краткое содержание

Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской империи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

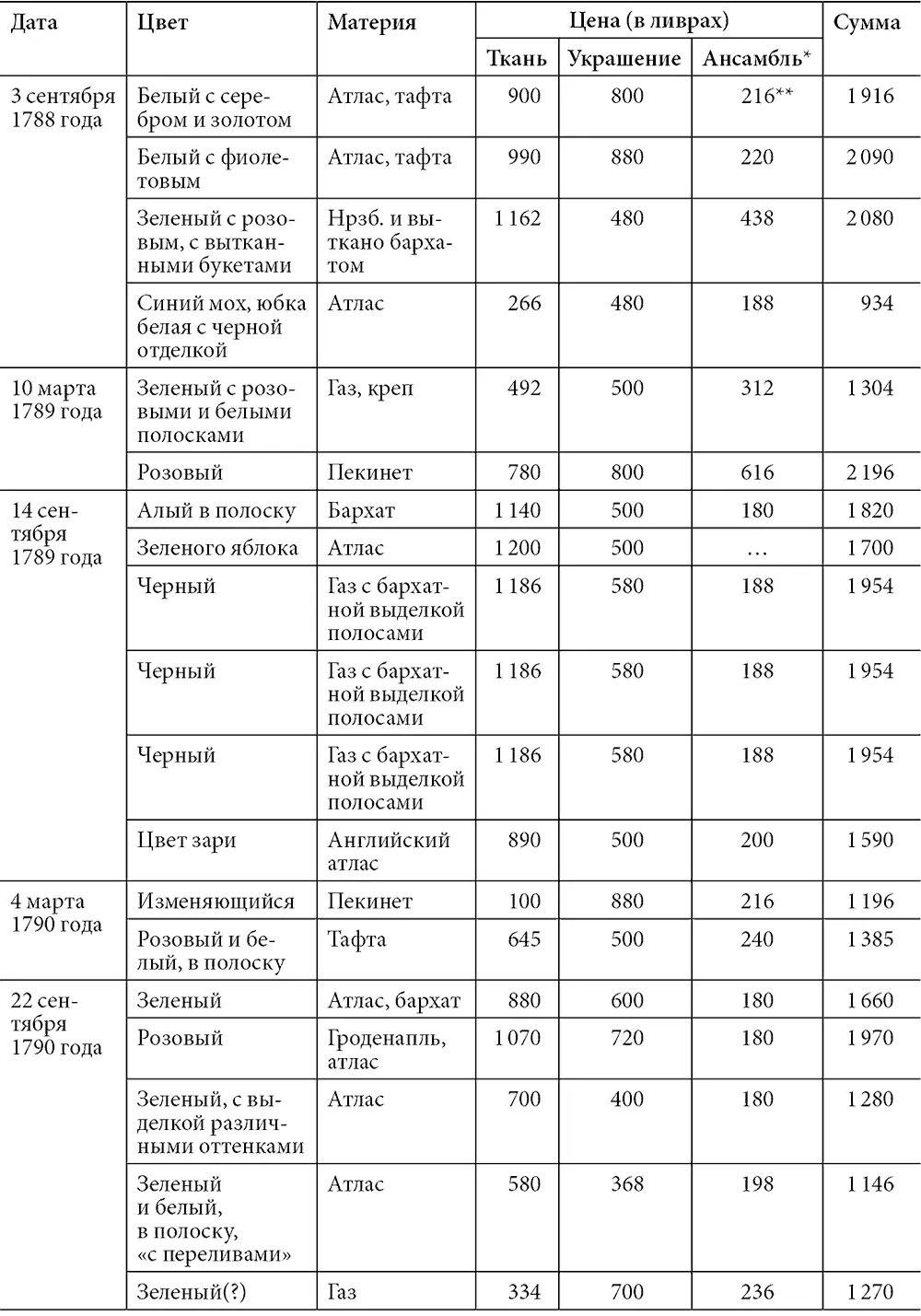

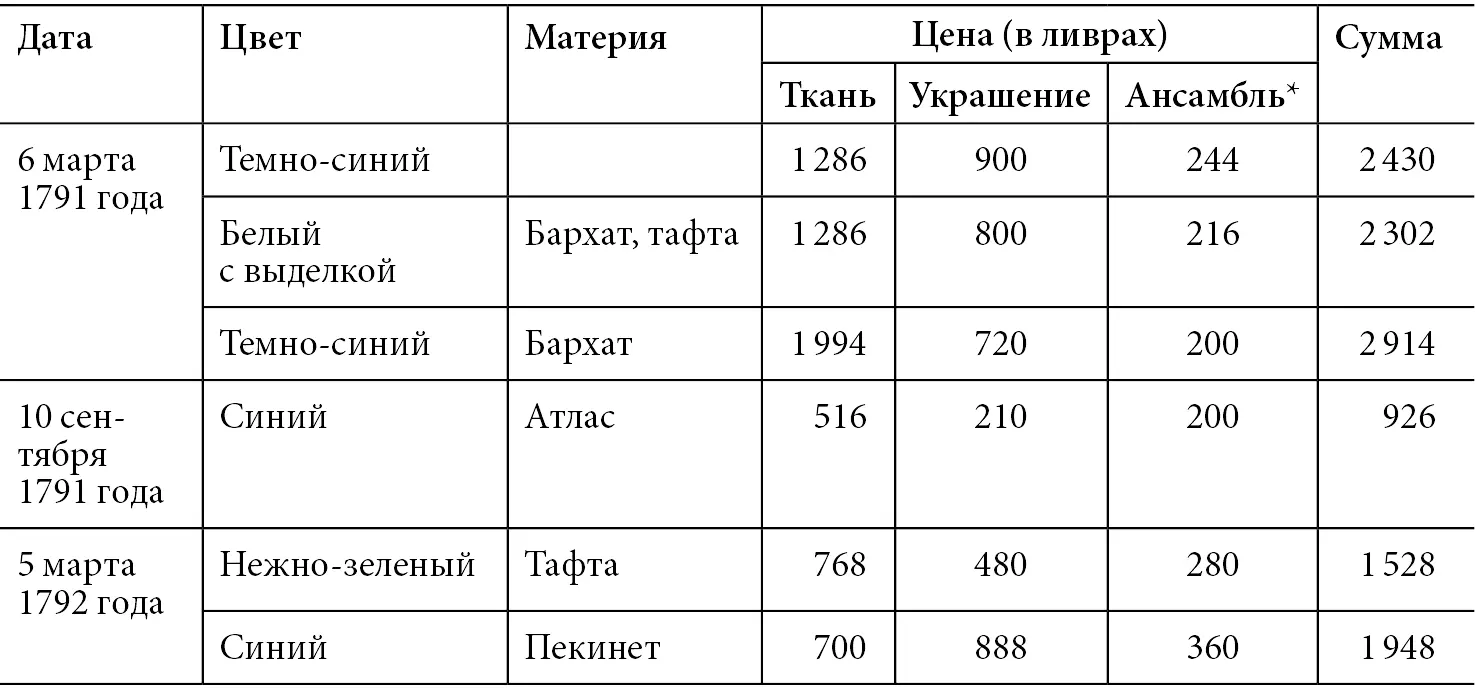

Из чего складывалась цена русского платья? Главным образом, ее составляли стоимость ткани и разных декоративных деталей, которые назывались garniture: кружева, ленты, аппликации, бусины, пуговицы, вышивка, гирлянды или отдельные цветы. Русскому платью не были свойственны банты.

Русские платья Марии Федоровны, сделанные в мастерской Р. Бертен

* Комплект аксессуаров к платью: башмаки, шарф, косынка, рубашка и пр.

** В комплект к этому платью входит пара «придворных рукавов», стоимость которых и указана.

Если сравнить, чем отличается состав заказов русского платья, сделанных Марией Федоровной, от заказов, сделанных придворными дамами, то окажется, что великая княгиня никогда не приобретала только платье. Она всякий раз сопровождала его покупку заказом полного ансамбля аксессуаров: шарф, башмаки, пояс, косынка. Трудно выявить определенную тенденцию в изменении стоимости заказов. Вероятно, она находилась в общем русле удорожания модных товаров. Ощутимый рост цен произошел между 1777 и 1782 годами: стоимость головных уборов выросла приблизительно в два раза (Succession de Rose Bertin 1813: Д. 127). Вторая волна подорожания на рубеже 1780–1790-х годов была вызвана значительным обесцениванием французских денег в революционные годы, что привело к росту цен на предметы роскоши.

Русские платья придворных дам шили из заграничных, а не из отечественных тканей. Расцветки и мотивы рисунков на тканях были современные парижские, материи – французские, итальянские или английские. На пошив русских платьев шли шелк, атлас; из дорогих – бархат и муар; из более дешевых – штоф и набивные ткани; часто использовали тафту. Юбку всегда делали из крепа, более жесткой ткани. Постепенно вошел в употребление газ. Его использовали как для украшения, так и в качестве основной материи.

В заказах великой княгини обнаруживаются те же ткани, что у прочих: атлас, тафта, газ, креп, пекинет. Следуя моде 1780-х годов, дамы предпочитали более легкие ткани. Но далеко не все легкие модные ткани использовались для русских платьев: лен не встречается нигде, муслин встречается только эпизодически. Расход материи варьировался: от 10 до 15 онов (1 он = 1,18 м) основной ткани, от 7 до 13 онов тафты. Эти цифры показывают, что модели платьев были достаточно разнообразными («простыми», для придворных торжеств, для официальных случаев); вероятно также, что расход материи зависел от мерок клиентки. Именно поэтому расход материи на платья великой княгини, за редким исключением, неизменен: 18 онов.

Немало русских платьев было сшито парижской портнихой госпожой Рамплер (Remplair), работавшей на Р. Бертен.

Диапазон цветов материй очень широк. Наиболее популярными цветами были белый, розовый, синий, серый; встречались также зеленый, алый, сиреневый, ореховый. Очень часто цвета комбинировались, нередки были сочетания цвета с золотом или серебром.

Цвета нарядов Марии Федоровны характеризуются бóльшим разнообразием, чем цвета платьев придворных дам. Двадцать два русских платья великой княгини представляют богатую цветовую гамму от черного до белого и включают красно-розовые и синие оттенки; отчетливо преобладают зеленые. Однако из цветовой палитры исключены фиолетовые оттенки, хотя, судя по головным уборам, лиловый относился к любимым цветам Марии Федоровны.

На рубеже 1780–1790-х годов в расцветках русских платьев появилось новшество: полоска. Ткань или отделка, называемые «зебрá», – актуальное веяние в европейских модах того времени. Название было новым, но увлечение полосками не возникло внезапно. Так, например, в 1770-х годах уже был распространен пекинет: его фактура представляет чередование матовых и блестящих полос. В 1778 году «несколько кусков атласов полосатых с травочками» предлагалось покупателям в газетном объявлении (Санкт-Петербургские ведомости 1778а: 927). Точнее, мода на полоску регулярно возобновлялась, так же как и обновлялся круг значений этого элемента (Pastoureau 2005: 78).

Идея придать придворному костюму национальный колорит нашла отзыв в сердце не одного европейского монарха. По мнению исследователей, robe à la française появилось именно как патриотическое платье (Ashelford 1966: 144). Национальный костюм был введен при шведском дворе (1778), кстати, под влиянием петербургского.

Изобретение русского платья и введение его в придворный обиход – один из этапов создания Екатериной II мифа о своей русскости. Приняв в 1767 году титул «Мать Отечества», государыня через несколько лет пришла к идее одеться как Мать Отечества. Она даже желала облачить в национальную одежду изваяние «отца отечества» – Петра I (Кирсанова 1995). Работа Фальконе над моделью «Медного всадника» относится к тому же периоду, а именно к 1768–1770 годам.

Русское платье встречается и в драматических произведениях, вышедших из-под пера императрицы. В пьесе «Начальное управление Олега» действие разворачивается на заре русской государственности. Русское платье как подвенечное встречается в описании свадебного чина. «Две боярыни свахи вводят Прекрасу под руки в чертоги; она в телогрее парчевой, рукава кисейные, в перевязке, в косах висящих, и фатою флеровою покрыта» (Российский феатр 1787: 203). Это описание исподней одежды. Облачение продолжается: «Подобает теперь нареченную невесту Княжну Великую Прекрасу нарядить по своему чину, как ей Государыне итти на место, в платье и в венец золотые с городы, с каменьи и с жемчуги. [Свахи, барыни и девушки наряжают Прекрасу, как выше сказано, и верхнее Русское платье на нее налагают, и пока наряжают, поют свадебные песни и музыка играет]» (Там же: 204). Наконец, «нарядивши Прекрасу и покрыв ее покровом, а на покров убрусцом, а убрусец низан жемчугом с дробницами золотыми, посадят ее по прежнему…» (Там же: 206). Такое подробное описание одеяния героини говорит о детальном знакомстве Екатерины II с национальным костюмом.

Придуманное императрицей русское платье на разных этапах своего развития сочетало в себе различные стилистические элементы. Закономерно поставить вопрос о том, какие именно идеи оно выражало и какие иностранные веяния адаптировало. Попытаемся определить, имело ли «русское платье» Екатерины какие-то конкретные прототипы.

В первую очередь, это польские одежды. В 1720-х годах европейским модницам в качестве польского наряда был знаком род длинной накидки без рукавов, отороченной мехом. На рубеже 1760–1770-х годов, незадолго до первого раздела Польши (1772), этот фасон стал ассоциироваться с аутентичной русской одеждой (опашень, шугай): два визуальных образа «наложились» друг на друга. Л.О. Зайонц приводит четыре портрета 1760-х годов (В. Эриксен, два полотна В.Л. Боровиковского, гравюра Е.П. Чемесова), на которых Екатерина II предстает в одежде, вероятно, тогда уже называвшейся «русской», но явно вдохновленной польскими образцами: на государыне красное платье с характерной меховой оторочкой и отделкой проймы (Зайонц 2013).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)