Марина Озерова - О детском рисовании

- Название:О детском рисовании

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Студия Арт. Лебедева

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98062-058-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Озерова - О детском рисовании краткое содержание

О детском рисовании - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1. Лишенные смысла штрихи, или каракули. Это непроизвольные линии, нанесенные в хаотическом беспорядке.

2. Бесформенные изображения. Визуально они иногда неотличимы от рисунков первого этапа. Но теперь ребенок стремится найти в своем рисунке смысл.

3. Схематические изображения. В это время ребенок делает рисунки, построенные по определенным канонам (небо и земля в виде полосок на краях листа, отсутствие перспективы и реальных соотношений предметов).

4. Правдоподобные изображения, или «полусхемы». Предметы приобретают свой действительный размер и внешний вид, появляются попытки изобразить разные планы, найти верные соотношения размеров. Люди принимают разнообразные позы, вещи – положения.

5. Правильные изображения. Стадия характеризуется реалистичными рисунками с перспективой, объемом, светотенью.

Серьезные исследования детского рисунка повлияли на изменение отношения к творчеству ребенка и практически полностью изменили педагогическую концепцию того времени. Вместо заучивания академических шаблонов и оттачивания «правильной» техники детям позволили творить и экспериментировать. В начале XX века в Европе и США зародилось принципиально новое направление в обучении детей рисованию. Собственно, обучения в прежнем понимании уже не было – использовались игровые методы, большое внимание уделялось сенсорному опыту.

Освобождение детского творчества от школьной муштры началось в 1897 году, когда чешский педагог Франтишек Чижек открыл в Вене уникальную Школу детского искусства. Ее девиз – «никаких рамок, никаких правил» – позволял детям экспериментировать с художественными средствами, изобретать собственные техники и наконец-то не ориентироваться на «похожесть». Школа существовала до 1938 года, и основные ее идеи разлетелись по европейским и американским учебным заведениям.

Американский педагог Джон Дьюи внедрил методику свободного рисования в школах США, подчеркивая, что ребенок должен быть главным участником творческого процесса, а не способным копировальщиком образцов, созданных педагогом. Главный упор делался на освобождении творческой энергии ребенка, а цель обучения сместилась с получения результата на обеспечение ребенка средой для занятий творчеством.

К сожалению, российская педагогика не поддержала тенденцию освобождения самобытного детского рисунка от правил. Вместо отказа от давления в школе было решено создать систему обучения рисованию и в детских садах. Учебные программы, которые были составлены в середине XX века, почти без изменений до сих пор используются в государственных детских садах и яслях. Например, детей учат пошагово рисовать заданную картинку (см. рекомендации в книге Н. П. Сакулиной «Рисование в дошкольном детстве», Москва, Просвещение, 1965), срисовывать по образцу узоры, стимулируя технические навыки и не давая возможности самостоятельно передать впечатления в зрительных образах.

Детский рисунок в искусстве

Кроме ученых-психологов, феноменом детского рисунка заинтересовались культурологи и философы. Интересным следствием этого внимания стала теория биогенетизма, появившаяся в Европе также в начале XX века. Следуя утверждению о том, что развитие индивида повторяет процесс исторического развития человека (онтогенез повторяет филогенез), сторонники теории предлагали рассматривать становление детского рисунка как зеркало эволюции изобразительного искусства. Немецкий историк Карл Лампрехт доказывал эту теорию примерами в книге «Собирайте рисунки детей» (1909). В отечественной литературе идею биогенетизма подробно описывал Анатолий Бакушинский (Художественное творчество и воспитание, 1925), проводивший параллели между творчеством на разных этапах человеческой цивилизации и особенностями развития психики.

Согласно этой теории, первые формы рисования – каракули – соответствуют архаическому искусству, их цель – освоение пространства. Далее, схематические рисунки, с их непропорциональными элементами, напоминают средневековую живопись, где значимое по смыслу выделялось графически. Постепенно рисунок приобретает пластичность и перспективу, к которым человечество пришло в художественных образах Ренессанса и более поздних периодов.

«Прорыв» детского рисунка оказался настолько значительным, что затронул не только ученых-специалистов, но и художников, нашедших в нем новые идеи и свежий стиль. Живописцы, творившие во время «открытия» детского рисунка, с энтузиазмом осваивали его приемы на практике. Даже не вдаваясь в большое искусствоведческое исследование, это можно показать на нескольких ярких примерах. Наиболее заметными направлениями живописи, ориентирующейся на элементы детского рисунка, были дадаизм и примитивизм, но первыми обратили внимание на художественные особенности детского рисунка французские кубисты.

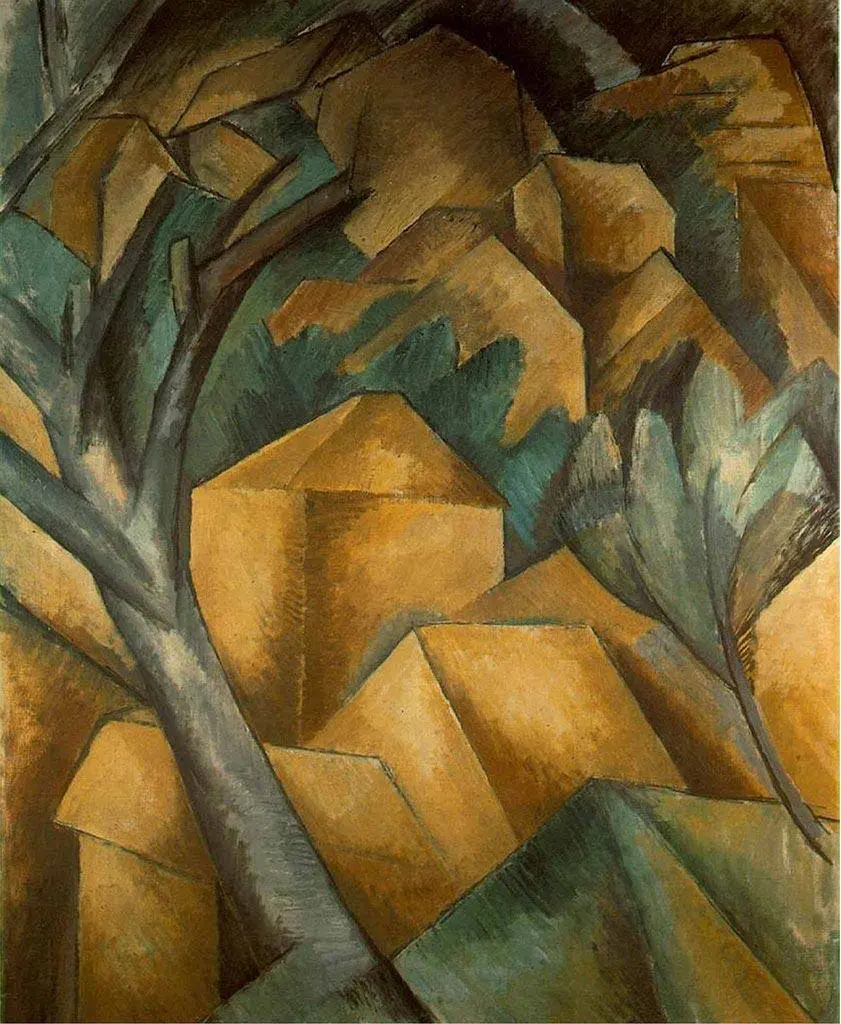

Кубисты принимают двумерное, «плоскостное» изображение детского рисунка и так же, как дети, стремятся показать предмет одновременно во всех ракурсах. Художники признают условность пространства и нарушают линейную перспективу. Жорж Брак изображал предмет не одной целостной формой, а множеством граней, что роднит его работы с детским схематическим рисунком.

Жорж Брак. Дом в Лестак. 1908

Отсутствие эталонов и свобода при выборе художественных принципов, присущие детскому рисунку, вдохновляла многих художников. Эта манера восхищала примитивистов, сознательно не использовавших «взрослые» художественные навыки или не развивавших свою технику. Многие художники-самоучки создавали непосредственные произведения на уровне детских правдоподобных рисунков, другие стремились к этому и намеренно воспроизводили особенности такого стиля.

Нико Пиросмани. Актриса Маргарита. 1909 Портрет напоминает детский правдоподобный рисунок человека. Это типичная схематическая женская фигура. Ее характерные черты – некоторое несоответствие пропорций, плоскостное изображение, поза с раскрытыми руками лицом к зрителю, положение на листе (от края до края картины, голова выше птиц)

Творчество Пауля Клее сравнивают с периодом детского рисования, когда ребенок пытается найти определенный образ в бесформенных изображениях или каракулях. Клее экспериментировал с геометрическими формами и линиями, составляя из графических элементов ассоциативные образы. Так же, как ребенок изображает не видимый объект, а собственное впечатление, Клее провозглашал принцип «Искусство не изображает видимое, а делает видимым».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: