Владимир Якунин - Железные дороги России и государство

- Название:Железные дороги России и государство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ЦУП»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91290-132-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Якунин - Железные дороги России и государство краткое содержание

Взаимосвязь государства и территории показана в отличном от привычного представления ракурсе, вскрывающем специфическую государственно значимую роль железной дороги. Проанализирован международный опыт реформирования железнодорожной отрасли, в том числе и в Российской Федерации. Предложены пути решения выявленных в ходе исследования проблем.

Для государственных служащих, работников транспортной отрасли, предприятий транспорта, представителей органов законодательной и исполнительной власти, студентов и преподавателей высших учебных заведений.

Железные дороги России и государство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С первых дней войны резко изменились условия работы и направления грузовых потоков, а также размещение порожних вагонов на дорогах. Так, на семи дорогах – Северной, Ярославской, Горьковской, Казанской, Ленинградской, Юго-Восточной, Куйбышевской – скопилось более 246 тыс. вагонов (это почти 40 % рабочего парка вагонов всей сети). Такое положение создалось в связи с тем, что усиленное поступление груженых вагонов с дорог Востока не компенсировалось быстрой их разгрузкой и возвращением обратно на Восток.

Начиная со второй половины 1941 г. технический план начали составлять не ежемесячно, а по полумесяцам и декадам. Показатели работы дорог рассматривались ежемесячно и изменялись в зависимости от обстановки на фронтах. В последнем квартале 1941 г. технический план составлялся только для дорог Урала, Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока, а прифронтовые дороги работали по оперативным заданиям.

В 1943 г. возросли потоки грузов на Запад по восстановленным дорогам, увеличилась выгрузка на них, что вызвало необходимость составления специальных планов по отдельным направлениям на пятидневку и более короткие сроки. В этих планах предусматривались выгрузка и вывод порожняка по отдельным направлениям на Восток.

Из-за изменения обстановки на фронтах в план формирования вносилось большое число корректив. Например, в течение 1943 г. в 1000 назначений поездов, формируемых на важнейших узлах, было внесено 850 изменений. Этот процесс оперативного вмешательства в план формирования поездов продолжался и в 1944 г. Лишь после окончания войны в июне 1945 г. был введен в действие новый более стабильный план формирования поездов.

Наибольшее распространение на фронтовых участках и тыловых дорогах получило использование пакетного и непакетного, парного и непарного графиков с открытием временных телефонных и жезловых постов, а также применение так называемой живой блокировки, организация одностороннего движения поездов. Непарный график применялся обычно для увеличения потока движения в одном направлении – для ускорения доставки грузов и войск фронту или для вывода порожняка. Эти мероприятия периодически рассматривались и вводились в действие как отдельными дорогами, так и группами дорог.

Во фронтовых условиях широко применялась временная телефонная связь и «живая блокировка». Так, на Ленинградском фронте при организации движения на участке Шлиссельбург – Поляна на обходе Левобережье – Междуречье было установлено четыре телефонных поста. Эти и другие мероприятия позволили за 9 часов пропустить 35 поездов.

Использование «живой блокировки» представляло собой способ регулирования движения, когда сигналы подавались сигналистами, расставленными вдоль линии. В этих условиях вывод порожняка приобретал важное значение, что достигалось отклонением потока или временным отстоем порожняка на второстепенных путях.

Примером подобного использования «живой блокировки» может служить применение пакетного графика движения на линии Поворино – Арчеда – Сталинград. Попутное отправление поездов осуществлялось с интервалами 10–15 мин.

Специфические условия военного времени требовали соответствующей структуры управления эксплуатационной работой, в которой сочетались бы оперативность в принятии и выполнении решений, вытекавших из фронтовой обстановки, строгая дисциплина во всех звеньях аппарата управления сверху донизу, своевременная информация и контроль.

В ходе Великой Отечественной войны эксплуатацию фронтовых железных дорог на территории СССР осуществляли управления железных дорог, линейные подразделения и военно-эксплуатационные отделения (ВЭО) – стационарные и подвижные, а за рубежом – военно-эксплуатационные управления фронтов (ВЭУ), которым для управления перевозками приписывались эксплуатационно-железнодорожные полки. Зарождение военно-эксплуатационных отделений относится к периоду 1939 г., а практическая их ценность была апробирована во время советско-финской войны 1939–1940 гг.

Первое ВЭУ было сформировано 24 октября 1941 г. для управления эксплуатацией железных дорог Московского узла. Это управление сыграло важную роль в преодолении трудностей в работе фронтовых дорог и в обеспечении фронтов перевозками.

В целях быстрого восстановления фронтовых железных дорог в начале 1942 г. в Наркомате путей сообщения были созданы Главное управление военно-восстановительных работ (ГУВВР) и управление военно-восстановительных работ фронтов (УВВРФ), предназначенные для восстановления фронтовых дорог. Для эксплуатации этих дорог было признано целесообразным привлечение ВЭУ и ВЭО. К концу 1942 г. было сформировано 32 подвижных ВЭО, а в начале 1943 г. их число увеличилось до 48.

Военно-эксплуатационные отделения были трех категорий, а численность их личного состава варьировалась от 950 до 2000 человек. В соответствии с этим они могли обслуживать участки дорог различной протяженности.

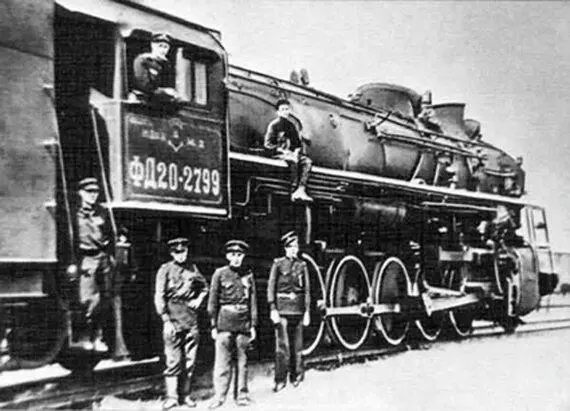

Рис. 12. Московская область. На станции Ожерелье (1942 г.)

Каждый ВЭУ и ВЭО имели свою подвижную материальную базу – паровозные колонны и паровозоремонтные и вагонные формирования. Впервые осенью 1941 г. на Северной дороге были сформированы две паровозные колонны по 15 паровозов каждая. Затем в депо Ильича Западной дороги были сформированы две колонны по 30 паровозов. Всего же за три года были сформированы 86 колонн по 15–30 паровозов в каждой. Общее число паровозов в колоннах за время войны приближалось к 2000 единиц. В обеспечении Сталинградской битвы одновременно были задействованы 500 колонных паровозов, а в районах боевых действий под Курском – более 600 паровозов.

Паровозоремонтные колонны и подвижные ремонтные поезда могли производить ремонт как на базе депо, так и в полевых условиях. Вагоноремонтные поезда являлись самостоятельными производственными единицами и придавались ВЭУ и ВЭО. Каждому ремонтному поезду присваивался свой номер. В среднем в ВЭО могли осмотреть и выполнить безотцепочный ремонт 1000–1100 вагонов в сутки.

Высокую оценку работе советского железнодорожного транспорта дали наши союзники по антигитлеровской коалиции: «Следует отметить отличное использование русскими железных дорог. С помощью железных дорог русские осуществляли стратегическое сосредоточение и переброску одной или нескольких армий в невероятно короткие сроки. Несовершенная железнодорожная сеть Европейской части России не часто давала возможность для подобных операций, но, как только появлялась возможность, она полностью использовалась» [7] Сборник военно-исторических материалов. 1955. № 16. С. 144.

.

Интервал:

Закладка: