Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Название:Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русское авиационное общество

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-900078-80-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. краткое содержание

Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

2. Обеспечить экспериментальные работы, как наиболее трудоёмкие и ответственные, высококвалифицированными кадрами инженерно-технического и лётного состава».

Но уже в марте 1940 г. вышел приказ о закрытии многих экспериментальных тем и расформировании занимающихся ими небольших конструкторских бюро. Причина заключалась в успешных испытаниях нового поколения боевых самолётов (истребители Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, бомбардировщики Пе-2, Ту-2, штурмовик Ил-2). Вместо того, чтобы тратить деньги на «экзотику», было решено сосредоточить средства и силы на подготовке указанных выше машин к серийному выпуску. В то время это было правильное решение. Так закончился «золотой век» довоенного экспериментального самолётостроения.

В заключение отмечу, что подавляющее большинство авторов новых идей были очень молоды. Конструктору первого в мире многомоторного самолёта И.И. Сикорскому исполнилось всего 24 года, в том же возрасте занялся созданием ракетоплана С.П. Королёв. А.Д. Надирадзе спроектировал шасси на воздушной подушке в возрасте 26 лет, по 27 было Б.И. Черановскому и И.А. Меркулову, когда первый испытал планер «летающее крыло», а второй — прямоточные воздушно-реактивные двигатели в качестве ускорителей полёта. Авторы системы автоматической посадки самолёта Р.Г. Чачикян и моноплана с крылом изменяемой площади Г.И. Бакшаев занялись реализацией своих идей, когда им было по 28 лет. Молодость — время созидания, и это надо помнить при формировании научно-технической политики нашей страны.

Хочу выразить благодарность В.Г. Каркашидзе, Л.А. Кутузовой, Ю.В. Макарову, М.А. Маслову, И.А. Морозову, Г.Ф. Петрову, А.А. Симонову, О.Н. Солдатовой, Н.В. Якубовичу за помощь в сборе материалов для этой книги, а Генеральному директору ООО «Русавиа» С.Н. Баранову — за поддержку в её издании.

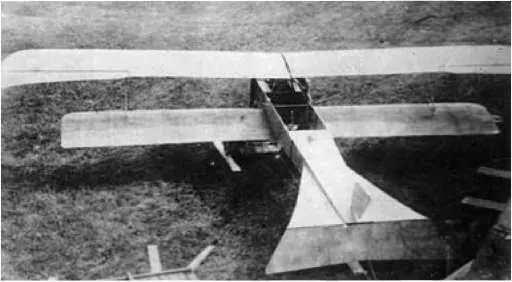

Первый самолёт с фанерной обшивкой крыльев

Первые самолёты имели простую и лёгкую конструкцию. Основным материалом служила древесина, обычно сосна или ясень, — из неё делали силовой набор крыла и фюзеляжа. Из металла изготавливали мотораму, систему управления, шасси, узлы крепления и расчалки. Для обшивки крыльев и оперения использовалось покрытое лаком полотно. Такая конструкция была лёгкой, но самолёты оказывались непрочными и недолговечными.

В 1909–1910 гг. на некоторых французских бипланах стали делать фанерную гондолу экипажа, потом появились самолёты с фанерным фюзеляжем. Но обшивка крыла оставалась матерчатой. Ткань провисала и портилась от влаги, её приходилось заменять.

Первым, кто решил полностью отказаться от полотняной обшивки на самолётах и заменить её фанерой, был выходец из латвийского города Митавы (ныне — Елгава) Янус Стеглау. Он был родом из крестьян и начинал трудовую деятельность как землекоп, рыл дренажные каналы. После военной службы Стеглау перебрался в Петербург, где проявил себя как удачливый бизнесмен. Он организовал компанию по строительству городского водопровода и канализации, люки со штампом фирмы Стеглау до сих пор можно встретить в северной столице.

Водопроводный люк компании «Стеглау».

И.И. Стеглау на самолёте 1911 г.

Дело оказалось прибыльным, бизнес быстро развивался, и к 40 годам Иван Иванович Стеглау, как он именовался теперь на русский манер, стал миллионером [1] Roustam-Bek В. Aerial Russia. London, 1916.

.

Далёкая от неба профессия не помешала ему увлечься авиацией. Стеглау начал посещать заседания авиационного отдела Русского технического общества, познакомился с основами теории полёта. Вскоре он приступил к постройке собственных самолётов. С 1911 г. в стране ежегодно проводились конкурсы военных аэропланов. Создатели лучших образцов могли рассчитывать не только на солидный денежный приз, но и имели шанс получить заказ от военного ведомства на серийное производство своей машины.

Первая машина (1911 г.) оказалась неудачной. В 1912 г. Стеглау изготовил новый самолёт-биплан с фанерной обшивкой крыльев. 16 марта при полёте около посёлка Лахты под Петербургом он сумел подняться на нём на высоту около 1000 метров [2] Воздухоплаватель. 1912. № 14. С. 323. В 1 и 2 главах даты даны по старому стилю.

.

Постройка второго самолёта.

Летом доморощенный конструктор успешно продемонстрировал своё детище петербургской общественности. Об этом рассказано в газете «Русский инвалид» от 10 августа 1912 г.:

«Недавно на аэродроме товарищества „Крылья“ (Коломяжский аэродром. — Д.С .) в первый раз красиво летал новый аппарат системы И. Стеглау. Смотря на парящую птицу, нельзя было не удивляться смелости Стеглау. Нельзя не упомянуть, что сам Стеглау никогда в жизни не летал ни на одном аппарате, исключая свои.

Вчера утром при тихой погоде Стеглау взлетел на пятидесятиметровую высоту с пассажиром (со своим механиком) и, плавно облетев четыре круга, спустился планирующим спуском на то же место при криках „ура“.

Во время полёта Стеглау заметил некоторые неточности, которые немедленно решил исправить. Исправив их в вечеру, Стеглау снова вечером совершил самостоятельный полёт, но уже без пассажира, летая продолжительное время над окрестностями Коломяги и Удельным парком, после чего, сделав на аэродроме ещё семь кругов на высоте около 150 м, спустился на то же место, откуда и поднялся».

Сведения о конструкции самолёта можно почерпнуть из авиационной прессы тех лет. В журнале «Техника воздушного флота» сообщалось:

«Одним из наиболее интересных аэропланов конкурса 1912 г. по смелости своего замысла являлся биплан И.И. Стеглау. Конструктор построил его целиком, включая и обшивку крыльев и рулей, из арборита [3] Сорт фанеры, изобретённый в России в начале 1880-х годов Огнеславом Стефановичем Костовичем. В то время Костович занимался строительством дирижабля и ему нужен был лёгкий и прочный материал. Арборит (от латинского arbor — дерево) состоит из тонких слоёв древесины, склеенных между собой под углом друг к другу. Костович разработал также станок для производства арборита, изобрёл специальный клей цемент, упрочняющий фанеру и делающей её стойкой к гниению и влаге. По существу, это был первый авиационный композиционный материал. Достроить дирижабль Костовичу не удалось, однако созданный им арборит приобрёл популярность и применялся в различных отраслях промышленности.

, остовом же крыльев являлись железные балки. Это создало такую прочность аэроплану, что при самых рискованных авариях, как, например, попадания с полного хода на земле в глубокую канаву или при падении во время полёта на одну сторону, он отделывался ничтожными сравнительно поломками и через день-два уже снова выходил в поле.

Интервал:

Закладка: