Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Название:Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русское авиационное общество

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-900078-80-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. краткое содержание

Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как известно, каждый самолёт имеет свой практический потолок, который ограничивается мощностью мотора. Мощность мотора на большой высоте, где количество кислорода уменьшается, падает, для полёта планера кислород не требуется. Ему необходимо для поддержания полёта на большой высоте сообщать лишь определенную скорость.

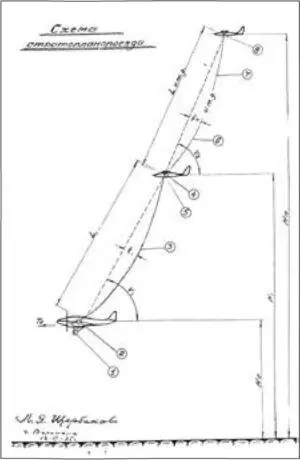

Расчёты показали, что превышение планера над самолётом в полёте может достичь нескольких километров. По существующим в то время характеристикам самолётов и планеров можно было планер с пилотом поднять таким способом на высоту до 30 км, что значительно превышало максимальную высоту, достигнутую на стратостатах. Кроме того, этот способ обеспечивал повышенную, по сравнению с полётом на стратостатах, безопасность и позволял летать в стратосферу регулярно и осуществлять посадку планера на заданный аэродром. Однако реальные буксировочные связи имели невысокую прочность и большое аэродинамическое сопротивление. По этой причине осуществить полёт одним звеном планера на очень большую высоту не представлялось возможным. Пришлось в этот метод вводить промежуточные планеры, с которыми заданная высота полёта согласно расчёту могла быть достигнута» [184] Щербаков А.Я. Освоение в СССР полётов в стратосферу на планерах в период 1935–1941 гг. // Из истории авиации и космонавтики. Вып. 11. М., 1971. С. 59.

.

Проект «стратопланопоезда» А.Я. Щербакова.

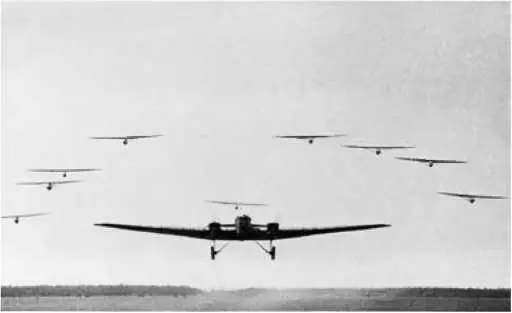

«Планерный поезд» ТБ-1 с планерами Г-9 на буксире.

27 апреля 1935 г. на воронежском заводе была создана бригада по высотной буксировке планеров. В июле Щербакову удалось встретиться с Ворошиловым и получить его поддержку. Вскоре Щербакова перевели в Москву на авиазавод № 1, где он возглавил конструкторскую бригаду, преобразованную затем в Отдел специальных конструкций (ОСК). Для опытов были предоставлены самолёт П-5 и планеры конструкции В.К. Грибовского — одноместный Г-9 и двухместный Г-14.

Начали с разработки буксировочной лебёдки, которою необходимо было установить на самолёт П-5 и на второе место планера Г-14. Барабан лебёдки должен был вмещать до 7 км проволоки марки ОВС диаметром от 1,2 до 2 мм. Вес этой стальной нити составлял около 70 кг, то есть равнялся весу человека. В начале проволоки закреплялся трос длиной в 100 метров и диаметром 6 мм. При взлёте буксировочного поезда, когда в связи появляются повышенные нагрузки, использовался этот участок троса, затем планер удерживался на стальной проволоке. Лебёдка должна была иметь надёжный тормоз и устройство для измерения усилий в буксировочной связи.

Лётные испытания начались летом 1935 г. Первый буксировочный поезд состоял из самолёта П-5 и планера Г-9. В полёте на высоте 1000 м была опробована лебёдка, выпущена проволока на 300–400 м и дана команда планеристу набирать максимальное превышение над самолётом. Эффект был поразительный: планер летел почти в зените над самолётом, имея 300 м превышения. В следующих восьми полётах техника буксировки совершенствовалась и высота полётов увеличивалась. В сентябре 1935 г. лётчик К.М. Венслав на Г-9 достиг высоты 7000 м, при этом он поднялся над буксирующим его самолётом на рекордные 4000 м. На этой высоте Венслав отцепил трос и спланировал к месту взлёта.

Планер Г-14.

2 апреля 1936 г. был проведён полёт с двумя планерами: за самолётом-буксировщиком Р-6 находился двухместный Г-14, а за ним — Г-9. На Г-9 (лётчик В.В. Шевченко) предполагалось достичь 14 000 м, но из-за обрыва буксировочных тросов Г-14 поднялся только на 6000 м, Г-9 — на 7000 м. Планеры благополучно приземлились, один — в Москве, другой — в посёлке Клязьма.

Наиболее выдающимся был полёт 29 июня 1937 г. за самолётом P-Z, который поднялся на высоту 8000 м, а планер Г-9 — на 4105 м выше, то есть фактически вошёл в стратосферу [185] В работах по истории авиации приведены неверные даты этого испытания: 12 июня (Щербаков. С. 62), 30 июня (Красильщиков А.П. Планеры России. М., 2005. С. 213).

. Это был рекорд высоты для планера, но, к сожалению, по формальным причинам полёт не был зарегистрирован как рекордный. До этого рекорд принадлежал лётчику-испытателю П.М. Стефановскому, который в 1936 г. достиг на планере Г-9 за истребителем И-15 высоты 10 360 м. Этот полёт проходил на обычном тросе, без подъёма над самолётом-буксировщиком.

Некоторые подробности испытательного полёта, состоявшегося 29 июня, можно почерпнуть из заметки «Планер в стратосфере», опубликованной в газете «Правда» 30 июня 1937 г. «Вчера над Москвой был снова проведён высотный буксировочный полёт на планере. В 9 час. 28 мин. утра двухместный самолёт под управлением лётчика П.E. Логинова (летнаб А.Н. Кузнецов) забуксировал в воздух одноместный планер „Г-9“ конструкции тов. Грибовского. Планер пилотировал лётчик-планерист В.П. Фёдоров. На 92-й минуте после вылета планер достиг высоты 12 105 метров. На этой высоте планерист начал снижаться и через полчаса произвёл посадку на месте старта.

Планерист тов. Фёдоров поделился с сотрудником „Правды“ подробностями полёта. „Я был хорошо подготовлен к полёту в стратосферу, — рассказывает он. — Долгое время мы проходили тренировку в барокамере. Перед вылетом я надел комбинезон на гагачьем пуху, унты и специальные перчатки. На высоте 4500 метров начал пользоваться кислородным прибором. Отцепился от самолёта на высоте 12 105 метров в районе реки Истры. Термометр показывал 40 градусов ниже нуля“».

Щербаков пишет, что после возвращения из полёта Фёдоров заявил, что он мог бы ещё набирать высоту, но малейшее усилие, затрачиваемое на управление планером, сильно его утомляло. Сказывались недостаточность кислорода, большая разрежённость воздуха и очень низкая температура окружающей атмосферы [186] Щербаков. С. 62.

.

Чтобы подняться выше, требовалась гермокабина. В ОСК занялись разработкой одноместной вставной герметической кабины регенерационного типа. После создания нескольких пробных образцов такая кабина была испытана с человеком (инженер Шанин) в барокамере, а затем установлена на планер Г-14 и истребитель И-15. В 1938 г. прошли её испытания в полёте.

Гермокабина представляла собой мешок из нескольких слоёв прорезиненной ткани и утеплителя. Сверху находилось металлическое кольцо, к нему крепился дюралюминиевый колпак с несколькими иллюминаторами. В кольце имелись краны для сброса избыточного внутреннего давления на высоте и подачи кислорода из баллона. Углекислый газ и влага поглощались с помощью ёмкостей с адсорбирующим материалом. Рычаги управления были введены в мягкую оболочку через уплотнительные манжеты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: