Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Название:Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русское авиационное общество

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-900078-80-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. краткое содержание

Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Под производственными дефектами подразумевался износ роликов и внутренней поверхности траков, обнаруженный при разборке гусениц после испытаний. Для устранения этого недостатка предлагалось применить более прочные материалы и усилить защиту от попадания грязи на трущиеся детали.

Дальнейшие опыты с гусеничном шасси в СССР проводили уже во время войны — на транспортном самолёте Ли-2, а в конце 1940-х годов — на реактивном бомбардировщике Ил-28. В Германии и США с 1941 г. также вели работы в этой области. Но ни в одной стране они не вышли из стадии экспериментов — слишком тяжёлой и низкоресурсной оказалась гусеничная конструкция.

Между тем в 1940 г. внимание авиационных специалистов привлёк новый тип взлётно-посадочного устройства — воздушная подушка.

Идея шасси на воздушной подушке была позаимствована из судостроения. В 1935 г. под руководством профессора В.И. Левкова в МАИ создали первый в мире катер, который не плыл по воде, а скользил над ней по воздуху. Два мотора, нагнетающие вентиляторами воздух под корпус с боковыми стенками-поплавками, образовывали слой сжатого воздуха (воздушную подушку), который приподнимал аппарат над поверхностью, а третий мотор с толкающим пропеллером обеспечивал поступательное движение.

В 1941 г. в Германии изготовили опытную партию связных самолётов «Шторх» с гусеничным шасси.

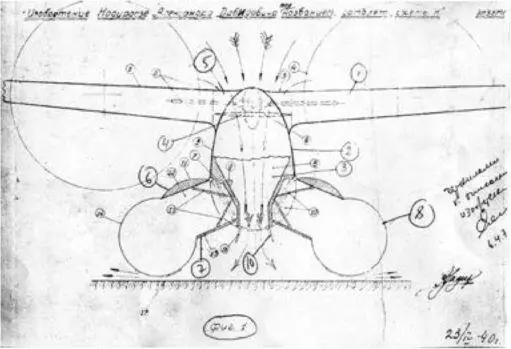

«Самолёт схемы Н» (поперечный разрез с выпущенным взлётно-посадочным устройством). 3 —люк, через который воздух идёт к вентилятору; 4 — вентилятор; 8 — центральная камера; 9 — клапаны для наполнения баллона; 10; 13 — «ломающиеся» стержни механизма уборки и выпуска бортовых щитков; 11, 15 — бортовые щитки; 12 — внутренняя полость баллона; 14 — кольцеобразный баллон; 16 — бомболюк; 17 — гибкая накладка-усилитель днища баллона.

Аппарат Левкова Л-1 показал на испытаниях впечатляющие результаты. Скорость движения над водой достигала 110 км/ч. Благодаря воздушной подушке Л-1 мог выходить на пологий берег, свободно двигался по заболоченной территории. В 1937 г. появились серийные модели Левкова с более мощными двигателями и увеличенной грузоподъемностью. Они успешно применялись для решения транспортных и научных задач. В 1939 г. был создан торпедный катер на воздушной подушке ТКЛ-1.

Летом 1939 г. у выпускника МАИ инженера ЦАГИ Александра Давидовича Надирадзе возникла идея применить воздушную подушку для создания шасси, обеспечивающего эксплуатацию летательного аппарата с любых поверхностей. В 1940 г. он получил авторское свидетельство на изобретение «Самолёт схемы Н» [208] Филиал РГАНТД. Ф. Р-1. Оп. 50-5. Д. 1392.

. Надирадзе сумел увлечь коллег своей идеей, и в ЦАГИ приступили к экспериментам. «Опробован на моделях новый принцип посадочного устройства (предложение инж. Надирадзе), переоборудуется УТ-2 для проверки этого принципа в полёте», — записано в отчёте ЦАГИ за 1940 г. [209] РГАЭ. Ф. 8164. Оп. 1. Д. 57. Л. 160.

Переоборудование двухместного учебно-тренировочного и спортивного моноплана А.С. Яковлева УТ-2 с мотором М-11 мощностью 100 л. с. заключалось в следующем. Самолёт при помощи трубчатых стоек установили на металлической платформе, под которой находился резиновый баллон в виде овального кольца размером 3,4 х 2,07 м. Сечение кольца было переменное, большее в передней части и меньшее в задней, чтобы на земле создать самолёту взлётный угол в 10 градусов. Баллон был выполнен из двухслойной прорезиненной ткани. В нижней, соприкасающейся с землей части, он был усилен дополнительными слоями резины и ткани. В верхней части платформы под фюзеляжем находился мотоциклетный мотор мощностью 30 л. с., вращавший расположенный в кольцевом тоннеле вентилятор. Вентилятор гнал воздух вниз и создавал напор, необходимый для образования воздушной подушки. Сверху тоннель имел подвижные жалюзи, регулирующие давление воздушной подушки. Управление ими осуществлялось рукояткой в кабине лётчика.

Конструкция воздушной подушки самолёта УТ-2Н.

В проекте Надирадзе предусматривалась уборка в полёте шасси-баллона в ниши по бокам фюзеляжа путём отсоса из него воздуха и выпуск его перед посадкой. На экспериментальной машине этого решили не делать, воздух из баллона можно было стравить только на земле. Под платформой для удобства перемещения самолёта в ангаре имелось два небольших колеса и костыль. При наполненном баллоне они не касались земли и находились на расстоянии 200 мм от поверхности.

Самолёт на воздушной подушке получил обозначение УТ-2Н, с индексом по фамилии изобретателя.

Ведущим лётчиком-испытателем первого в мире самолёта на воздушной подушке был назначен Игорь Иванович Шелест. Вот как описывал он свои первые впечатления от УТ-2Н:

«Через несколько дней произошло более близкое знакомство с изобретателем и его машиной в мастерских одной из лабораторий ЦАГИ. Мы пришли туда вместе с ведущим инженером А.С. Качановым, моим новым шефом по испытанию конструкции, созданной А.Д. Надирадзе.

Войдя в цех, мы увидели впереди лёгкий двухместный спортивный моноплан; он был несколько выше обыкновенных самолётов.

— Возвышается, словно на пьедестале, — заметил Качанов.

„Пьедесталом“ была большая овальная металлическая платформа, опиравшаяся на надувную лодку, как бы перевернутую вверх дном; это сооружение заменяло самолёту шасси.

Слушая пояснения изобретателя, мы с большим интересом рассматривали эту оригинальную конструкцию. В центре платформы, под фюзеляжем, помещался многолопастный вентилятор, приводимый в действие специальным мотором.

— Это сооружение и создаёт воздушную подушку, — сказал Надирадзе. Он махнул механику, сидящему в самолёте; тот запустил мотор вентилятора, прибавил газ, и мы с удивлением увидели, как из-под баллона со всех сторон начал струиться воздух, разметая пыль. Машина вся задрожала и будто стала повыше.

Я потрогал её за крыло. От малейшего усилия самолёт в тонну весом легко сдвигался с места, разворачивался.

— Ничего удивительного, — сказал Качанов, — ведь она сейчас взвешена, почти не касается земли, опираясь на тонкую воздушную прослойку. Так что трение сведено к минимуму.

— Толкните — и она заскользит, как шарикоподшипник по стеклу, — добавил Надирадзе.

— Кому же принадлежит первооткрытие этого многообещающего физического явления? — спросил я, сильно заинтересованный зрелищем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: