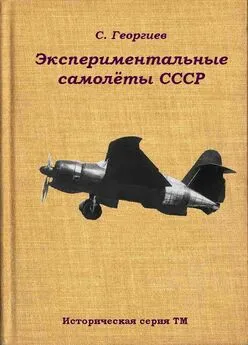

Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Название:Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русское авиационное общество

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-900078-80-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. краткое содержание

Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С целью проверки теории в 1934 г. в ЦАГИ построили экспериментальный планер ЦАГИ-2 (БП-2).

Модель планера БП-3.

Проект пассажирского самолёта В.Н. Беляева. («Техника воздушного флота», 1935, № 8, с. 99).

Над двумя вертикальными килями большой площади находился руль высоты. Но он являлся резервным органом; управлять планером в вертикальной плоскости лётчик мог и с помощью горизонтального руля на центроплане, а продольная балансировка достигалась применением профиля с отогнутой вверх хвостовой частью (так называемый S-образный профиль). Крыло имело размах 14,8 м, стреловидность передней кромки составляла 6°, только концы крыла были прямые.

Осенью 1934 г. ЦАГИ-2 участвовал в планерных состязаниях в Коктебеле. Пилоты хорошо отзывались о его устойчивости и управляемости, на нём выполняли фигурные полёты, в том числе «петлю Нестерова». После окончания состязаний планерист Н.С. Юдин совершил на планере Беляева буксировочный перелёт из Крыма в Москву.

В 1936 г. В.Н. Беляев построил по той же схеме двухместный планер БП-3. Для улучшения аэродинамических характеристик конструктор увеличил размах крыла до 20 м, уменьшил площадь вертикальных килей, отказался от дополнительного руля высоты над крылом. В результате аэродинамическое качество по сравнению с БП-2 возросло в полтора раза: с 18 до 27,5. Небольшая серия таких планеров была построена для авиационной школы в Ейске.

Результаты испытаний бесхвостых планеров с крылом отрицательной стреловидности позволили Беляеву приступить к созданию самолёта. Вначале в соответствии с организованным Обществом «Авиавнито» конкурсом на скоростной пассажирский самолёт намечалось построить гражданский двухмоторный моноплан с двигателями Райт «Циклон». По схеме он напоминал планер БП-2, но имел два фюзеляжа за мотогондолами, на семь человек каждый.

Проект был одобрен на заседании учёного совета ЦАГИ. Однако внешнеполитическая обстановка требовала в первую очередь новых боевых машин. Поэтому Беляев решил перепроектировать самолёт в дальний скоростной бомбардировщик.

В.Н. Беляев. Фото конца 1930-х годов.

О том, как создавался инициативный проект ДБ-ЛК, пишет сотрудник Беляева руководитель группы технического проектирования Л.Л. Селяков: «Я взялся за эту работу. Скажу откровенно, приходилось много ловчить и выкраивать любую свободную минуту для выполнения проекта. Чертёжная доска на моём столе стала рабочей с двух сторон. На одной — выполнялась текущая работа, а на другой создавался общий вид будущего бомбардировщика. Душа тянулась к обратной стороне доски. В скором времени появился общий вид нового самолёта. Всё в нём было продумано. Учтён опыт войны в Испании, пожелания руководства ВВС и т. д.» [291] Селяков Л.Л. Тернистый путь в никуда. Записки авиаконструктора. М., 1997. С. 33.

.

Проект бомбардировщика заинтересовал военных. 20 мая 1938 г. Военный совет ВВС утвердил расчётные лётно-технические характеристики ДБ-ЛК [292] РГАЭ. Ф. 8044. Оп. 1. Д. 133. // Ivan Rodionov’s Chronology of Soviet Aviation.

. С двигателями М-88 он должен был иметь максимальную скорость 550 км/ч на высоте 7000 м, потолок — 10000 м, дальность с 1 т бомб — 1500 км. При использовании моторов водяного охлаждения АМ-35 с турбокомпрессорами скорость должна была возрасти до 600 км/ч, потолок — до 11000 м.

В 1938 г. для реализации проекта при заводе № 156 в Москве (бывший Завод опытных конструкций А.Н. Туполева) создали ОКБ-16. В.Н. Беляева назначили Главным конструктором этого КБ. В альбоме новых самолётов ВВС РККА от 18 ноября 1938 г. ДБ-ЛК числился как «экспериментальный ближний (?) бомбардировщик, заводской заказ 350». Сообщалось, что рабочие чертежи полностью готовы и машина находится в постройке [293] Маслов М.А. Утерянные победы советской авиации. М., 2009. С. 319.

.

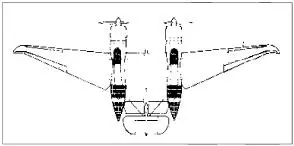

Изготовление ДБ-ЛК завершилось 1 сентября 1939 г. Он создавался по последнему слову техники. Самолёт имел металлическую конструкцию с гладкой обшивкой, применялась потайная клёпка. Размах крыла равнялся 21,6 м. Для обеспечения продольной балансировки угол установки профиля увеличивался к концам (так называемая положительная крутка крыла). Угол стреловидности по передней кромке составлял -5°42′, а концы крыла были отклонены назад и несли небольшие дополнительные элероны. Это сделали для того, чтобы сохранить поперечную управляемость в случае срыва потока на основной части крыла. На передней кромке напротив элеронов установили автоматические предкрылки.

Так как нагрузка на крыло была довольно большой, самолёт снабдили щитками, отклоняющимися на 45° при посадке. Чтобы при этом равновесие машины не нарушилось, на центроплане установили специальный балансировочный закрылок. При посадке с отклонёнными щитками он поднимался вверх и создавал момент, удерживающий бомбардировщик от пикирования. С той же целью элероны, расположенные впереди центра тяжести самолёта, при выпуске щитков автоматически отклонялись вниз. Продольное управление осуществлялось с помощью установленного на киле горизонтального руля. Поэтому по внешнему виду ДБ-ЛК правильнее было бы считать «короткохвосткой». Но так как продольная балансировка самолёта обеспечивалась исключительно формой и круткой крыла, по балансировочной схеме он всё же являлся «бесхвосткой» или «летающим крылом».

ДБ-ЛК не имел обычного фюзеляжа. Вернее, их было два, они представляли собой удлинённые мотогондолы. За двигателями они переходили в кабины, затем — в бомбоотсеки, и наконец — в конусообразные стрелковые установки. В кабине левой мотогондолы находились пилот и стрелок, правой — штурман и стрелок-радист. Под кабинами были ниши, куда в полёте убирались стойки шасси. В мотогондолах и центроплане разместили протестированные топливные баки.

Схема самолёта ДБ-ЛК.

Самолёт имел мощное и необычно расположенное вооружение. В носовой части центроплана установили подвижную спаренную пулемётную установку. Она имела сектор обстрела 12° вниз, 17° вверх и 12° в стороны. Управление пулемётами осуществлялось с помощью дистанционного привода из кабины штурмана. Хвостовые стрелки должны были обслуживать по два пулемёта каждый. За кабинами пилота и штурмана находились вращающиеся в вертикальной плоскости башни, при этом пол в башнях оставался неподвижным. В верхней части этих почти полностью застеклённых башен по специальному рельсу перемещался пулемёт. Щель, образующаяся при движении пулемёта, автоматически закрывалась прозрачной шторкой. Углы обстрела составляли от 90° вверх до 70° вниз и по 50° в стороны. Мотогондолы заканчивались застеклёнными конусами с подвижными пулемётами для стрельбы назад. Сектор обстрела у самолёта получался почти сферический, но стрелку было сложно вести оборонительный огонь из двух разных мест. Кроме того, хвостовая конусовидная точка создавала оптические искажения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: