Николай (Ярушевич) - Правда о религии в России

- Название:Правда о религии в России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московская Патриархия

- Год:1942

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай (Ярушевич) - Правда о религии в России краткое содержание

Как складывались взаимоотношения Власти и Церкви в России в период с октября 1917 по лето 1942 года? Какие гонения пережила и какие притеснения претерпела Церковь за это время? Как встретила начало Великой Отечественной войны? Что принесла православным верующим немецкая оккупация?

Ответы на эти и другие вопросы содержатся в этой уникальной книге, вышедшей в издательстве Московской Патриархии в суровом 1942 году, и, что особенно ценно, ответы эти звучат из уст самой Церкви - её архипастырей, пастырей и простых мирян.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей Церкви и военной историей.

Орфография оригинала сохранена.

Выход электронного издания книги приурочен к 70-летию образования РПЦ МП в том виде, в котором она существует и по сей день.

Правда о религии в России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вспомним святых вождей русского народа, например Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловья Разбойника.

Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг.

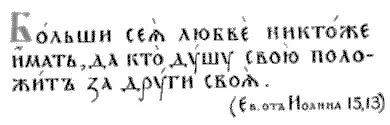

Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради родины. Нам, пастырям Церкви, в такое время, когда отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией. А если, сверх того, молчаливость пастыря, его некасательство к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая измена родине и своему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен пастырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба куса», как выражался святитель Димитрий Ростовский. Положим же души своя вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших православных воинов, полагавших жизнь свою за родину и веру во все времена нашествий врагов на нашу родину. Они умирали, не думая о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей.

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины.

Господь нам дарует победу.

Патриарший Местоблюститель Смиренный Сергий,

Митрополит Московский и Коломенский.

Москва.

22 июня 1941 года.

Часть I

Русская Православная Церковь верна своей Родине

Глава первая

О свободе религиозного исповедания в России

От редакции

Декрет о свободе совести, изданный советской властью еще в январе 1918 года, обеспечивает всякому религиозному обществу, в том числе и нашей Православной Церкви, право и возможность жить и вести свои религиозные дела согласно требованию своей веры, поскольку это не нарушает общественного порядка и прав других граждан. Этот декрет имел громадное значение для оздоровления внутренней жизни Церкви. При царском правительстве Церковь находилась в услужении у государства. Государство, со своей стороны, оберегало, охраняло Церковь. Государственная опека распространилась на весь церковно-административный строй ее.

В 1700 году умирает Патриарх. Петр Великий не дает выбрать преемника и назначает рязанского митрополита Стефана Яворского местоблюстителем патриаршего престола. Он держит праздным патриаршее место более 20 лет, а в 1721 году совсем упраздняет патриаршество, заменив его Святейшим Правительствующим Синодом. Петр сам стал главою Церкви.

Рассказывая о распрях Патриарха Никона с родителем своим царем Алексеем Михайловичем, он говорил: «Я им обое — государь и патриарх; они забыли, в самой древности сие было совокупно».

По своим правам Святейший Синод был приравнен к Сенату и вместе с тем подчинен государю — «крайнему судии». Мысль о «крайнем судии» впоследствии была развита еще далее, и в Своде законов Российской империи читаем: «Император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в Церкви святой благочиния». В этом смысле государь именуется «главою Церкви».

Не Святейший Синод, по смыслу регламента, действует и делает распоряжения через светскую власть, а государство управляет Церковью посредством Синода.

Для наблюдения за делами Святейшего Синода государственная власть назначила своего особого чиновника, так называемого обер-прокурора. В указе от 1722 года о назначении обер-прокурора было сказано: «Выбрать из офицеров доброго человека, кто бы смелость имел и мог управление дела синодского знать, и быть ему обер-прокурором». А в инструкции, данной на имя обер-прокурора, он назван «оком государевым и стряпчим по делам государственным».

В Своде законов имеется более тысячи статей, которыми определяются взаимоотношения Церкви и государства. Тут все предусмотрено. Малейшее проявление религиозного духа уловлено, расписано по статьям, пунктам и параграфам. Церкви как живому телу, отдельному от государства, был нанесен смертельный удар.

Духовный регламент Петра требовал, чтобы архиереев, пока они здоровы, не водили под руки. Того же вправе была желать и Церковь от государства. Пока Церковь здрава, пока ее духовные силы не оскудели, то есть пока Церковь есть Церковь, она не требует, чтобы ее водили под руки.

Церковь сильна сама по себе, она действует своей внутренней силой. Руководители нашей Русской Православной Церкви нередко забывали слова Спасителя: «Врата адовы не одолеют Церкви» и, боясь случайных бурь и невзгод, обращались к внешней поддержке государства, требовали внешней государственной охраны и защиты интересов Церкви.

Нельзя вести ко Христу насильно, как бы скованных рабов; можно вести лишь свободных, любящих друзей, учеников. Спаситель внешней силой никого к себе не влек и пришедших к нему учеников насилием не удерживал. Он привлекал к себе силою и красотою евангельской правды. За Церковь Христову бояться нечего. Сила ее не в поддержке государства, а в действии в ней Духа Божия.

Декрет советской власти о свободе совести, о свободе религиозного исповедания снял тот гнет, который лежал над Церковью долгие годы, освободил Церковь от внешней опеки. Это принесло внутренней жизни Церкви громадную пользу. Декрет предоставляет свободу и гарантирует неприкосновенность этой свободы всем религиозным объединениям.

Величайшее благо для нашей Православной Церкви, что она перестала быть господствующей и в этом отношении, как некий рычаг самодержавной власти, связывать религиозную совесть других вероисповеданий.

Церковь гнать никого не может. Ей чужда и тень какого-либо насилия. «Сын человеческий пришел не погубить, а оживить, и не затем, чтобы Ему служили, а чтобы послужить».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: