И. Гусев - Наваринское морское сражение

- Название:Наваринское морское сражение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT, Харвест

- Год:2002

- Город:Москва, Минск

- ISBN:5-17-008832-9 (ACT, 985-13-1019-0 (Харвест).

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

И. Гусев - Наваринское морское сражение краткое содержание

Очередное издание, выходящее в серии «Военная история», посвящено Наваринскому сражению, которое состоялось во время Греческой национально-освободительной революции между соединенными эскадрами России, Англии и Франции, с одной стороны, и турецко-египетским флотом — с другой. Книга отличается исторической достоверностью, широтой и новизной привлеченного материала, в ней собраны интересные и уникальные факты из русской истории, вы найдете множество рисунков кораблей, принимавших участие в сражении, а также иллюстраций, которые помогут вам воссоздать особенности вооружения и униформы морских чинов той эпохи.

Издание будет интересно как для тех, кто интересуется военной историей, так и для широкого круга читателей.

Наваринское морское сражение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

М.П. Лазарев сумел собрать отличный офицерский состав корабля, в который вошли будущие знаменитые адмиралы: лейтенант П.С. Нахимов, мичман В.А. Корнилов, гардемарин В.И. Истомин.

После Наваринского боя «Азов» и «Иезекииль» ремонтировались на Мальте, а позже участвовали в блокаде Морей и других операциях. 12 мая

1830 года, после почти трехлетнего плавания, «Азов» и «Иезекииль» прибыли в Кронштадт, где в октябре их поставили в сухие доки для осмотра. Серьезные повреждения, полученные «Азовом» при Наварине, укоротили его «жизнь». 28 июня

1831 года корабль был «приговорен» к разборке. «Иезекииль» оставался в строю гораздо больше — он был разобран в декабре 1849 года.

Корабельные орудия

Артиллерийское вооружение русских военных судов в первой половине XIX века регламентировалось введенным 9 мая 1805 года положением. Его особенностью было исключение из набора корабельных орудий единорогов. Правда, в 1826 году они были возвращены на корабли. Построенные в 1826 — 1832 годах для Балтийского и Черноморских флотов корабли имели примерно одинаковое вооружение. На нижнем деке все корабли несли 36-фунтовые пушки: 110-пушечные — по 24 — 30, 84-пушечный — 28, 74-пушечные — по 24 — 28. На нижнем деке помимо того могли устанавливаться по 4 48-фунтовых единорога.

На верхнем деке 84- и 74-пушечные корабли несли 24-фунтовые пушки: первые — по 32, вторые — по 30 единиц. Разумеется, бывали и отклонения от этих «стандартов». На открытых батареях всех кораблей стояли 24-фунтовые карронады: у 110-пушечных — по 4, 84-пушечных — по 6, у 74-пушечных — по 6 орудий. На некоторых 74-пушечных кораблях карронады устанавливались на шкафуте, а на шканцах и баке — 16 12- или 8-фунтовых пушек.

Упомянутое выше положение об артиллерийском вооружении от 9 мая 1805 года требовало, чтобы на фрегатах отныне стояли только 24-фунтовые пушки, 6- и 8-фунтовые карронады, 8-фунтовые мортиры и 3-фунтовые фальконеты. На 44-пушечных фрегатах число таких орудий соответственно составляло 28, 2, 16, 2 и 2; на 36-пушечных — 26, 2, 10, 2 и 2; на 24-пушечных — 18 ,2, 6, 2 и 2. В период царствования Николая I вооружение фрегатов существенно изменилось. В 1826 году на этих судах снова стали устанавливать единороги, отмененные в 1805 году, а с 1826 года мелкокалиберные орудия стали вытесняться 24-фунтовыми карронадами.

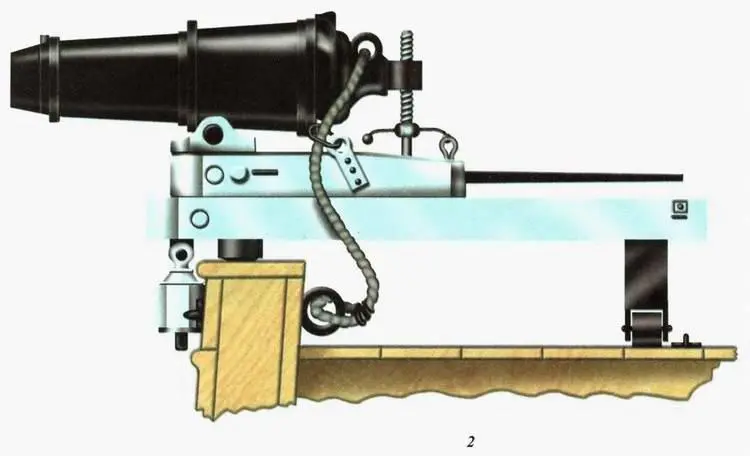

Карронада представляла собой короткую чугунную пушку, или гаубицу, с легким стволом (длина канала составляла 7 калибров), с небольшим пороховым зарядом, стрелявшую ядрами на сравнительно небольшие расстояния. Это орудие впервые появилось в Англии в 1774 году. В отличие от других орудий карронада не имела цапф — их заменяла проушина, в которую вкладывали толстый болт или штырь, служивший вместо цапф для крепления орудия на лафете. Благодаря небольшому весу карронады можно было устанавливать в значительном количестве по бортам кораблей. Они были чрезвычайно эффективны при стрельбе по деревянным корпусам парусников. На вооружение российского флота карронады стали поступать в конце XVIII века, а в начале XIX века появились и в береговой артиллерии.

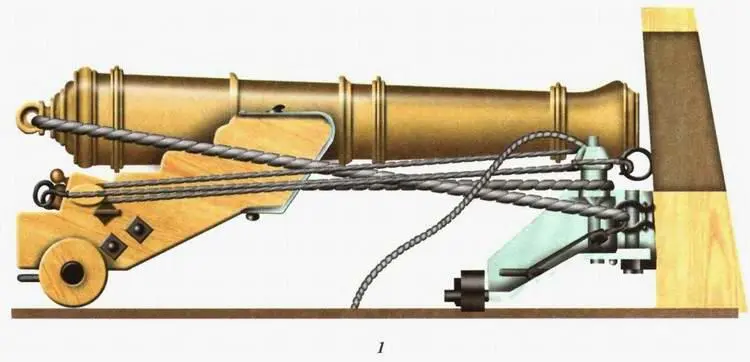

На боевых кораблях XVIII и XIX веков применялись три основные системы установок орудий: 1) станки на колесах; 2) станки на поворотных платформах; 3) станки без колес и без платформ. Промежуточный вариант представлял двухколесный станок с отдельным поворотным передком системы Маршала (I). Поворачивавшийся передок ствола орудия позволял увеличить угол обстрела. Такие установки чаще использовались на закрытых батарейных палубах кораблей.

Станки на платформах появились в конце XVIII века. Они применялись для увеличения угла обстрела орудий, устанавливаемых на открытых батареях, и для коротких орудий вроде карронады (2). В XIX веке станки на платформах получили большое распространение.

Навигационные приборы парусного флота

Находящийся в открытом море, вне видимости берегов, корабль должен «знать», где он находится, куда и как быстро плывет, сколько футов под килем и каково его расположение относительно земных и небесных тел. Первое, что интересует мореплавателя, это курс его судна. Курс определяется по всем известному прибору — компасу. Он был изобретен китайцами примерно за тысячу лет до нашей эры, и только два тысячелетия спустя о нем узнали в Европе. А до этого основными средствами для определения курса и навигационными ориентирами были Солнце и Полярная звезда. Тем не менее мореходы Ближнего Востока совершали весьма протяженные плавания. Так, примерно в 610 году до н. э. они обогнули Африку. Уже в XVI веке все морские суда плавали с компасами.

Долгое время компас был весьма примитивным прибором. В 1269 году Петр Перегрин усовершенствовал компас, поместив магнитную стрелку на вертикальной шпильке и разделив азимутальный круг на четыре части, разбитые на 90 градусов каждая. Через полтора века с помощью карданова подвеса удалось нейтрализовать влияние морской качки на компас. Позже португальцы предложили делить картушку (диск) компаса на 32 румба, которые есть на компасах и в наши дни. Современную конструкцию морской компас получил в XIX веке.

Важной проблемой для моряков всегда было измерение пройденного и предстоящего пути. С XVI века это стали делать с помощью простого устройства — лага. Он состоял из поплавка в виде дубовой дощечки в форме сектора (четверти круга), сбрасываемой с кормы в воду на тросе (лаглине). На дуге сектора была укреплена свинцовая пластинка, чтобы дощечка могла погружаться в воду на 2/3 своего радиуса и принимать вертикальное положение (1). На лаглине завязывали 25 — 30 узлов с интервалами между ними в 50 футов: в конце первого интервала — один узел, второго — два, и т.д. до семи узлов. Каждый интервал делили метками на четыре части. Лаглинь наматывали на насаженную на оси и свободно вращающуюся катушку. Интервал в 50 футов соответствовал 1/120 мили, а время в 30 секунд составляло 1/120 часа. Если корабль проходил за полминуты один интервал, то за один час — одну милю. В этом случае говорили, что скорость хода корабля равна одному узлу (1852 метров в час). Лаглинь бросали в море и отсчитывали число его узлов, сошедших с катушки за 30 секунд. Это и была скорость судна в узлах. Ручной лаг применялся в мореплавании около 200 лет.

В 1772 году англичанин В. Фоксон запатентовал механический лаг с вертушкой. Ее вращение с помощью лаглиня передавалось счетчику, установленному на корме. Счетчик имел два циферблата: один показывал пройденный путь, другой — скорость.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: