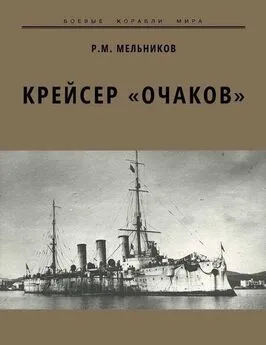

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков»

- Название:Крейсер «Очаков»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков» краткое содержание

Эта книга — об одном из кораблей, в какой-то мере незаслуженно забытых, обойденных славой, мало кому известных больше чем по названию. „Очаков” — само по себе это название, яркой вспышкой блеснувшее на крутом повороте истории, казалось бы, знакомо всем. Оно упомянуто в учебниках истории. Без него было бы неполным наше представление о первой русской революции. Оно неотделимо от светлого образа рыцаря революции — лейтенанта Шмидта. Но попробуйте выяснить хоть какие-то подробности о судьбе крейсера. В лучшем случае это будет минимум информации на уровне „БСЭ” или „Военной энциклопедии”.

Прим. OCR: Основной текст книги 1986 года, с официальной большевистской версией событий 1905 г. Дополнено современными данными специально для издания 2014 г.

Крейсер «Очаков» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Новый поход на запад, на этот раз в Констанцу, был ознаменован такими же, как и в Болгарии, пышными встречами и визитами. Румынский наследник посетил „Пантелеймон”, король принимал офицеров в своей летней резиденции. На обратном пути предполагалась серия маневров с охватом головы противника, поиском и атакой миноносцами главных сил флота, изображавшего большой конвой десантных судов. Но учения сорвались. Во время торжественных проводов утром 19 сентября адмирал, выполняя маневр вывода флота вперед флагманским кораблем, „придержался берега”, отчего возглавлявший эскадру „Пантелеймон” и следовавший за ним „Евстафий” сели на мель. Днища обоих кораблей были серьезно помяты, в трюмах показалась вода. Лишь к ночи, после снятия с мели особенно плотно севшего „Пантелеймона”, флот смог уйти в море. Сделав временные исправления повреждений в Севастополе, корабли продолжили учения.

Первой проверкой боевой готовности флота стала проведенная 14 октября стрельба бригады линейных кораблей. Щит на 12-узловой скорости вел крейсер „Кагул”. С эскадренного миноносца „Капитан Сакен” за стрельбой наблюдал морской министр. Эта стрельба, как и три последующих, а затем и стрельба на императорский приз, продемонстрировала высокую меткость: за несколько минут щит получил 23 попадания из одних только 305-мм орудий. Маломощное портовое хозяйство даже не справлялось со своевременным восстановлением то и дело разбиваемых щитов.

После уволенного в отставку „по прошению” (из-за аварии) И. Ф. Бострема начальником морских сил с 29 октября стал прежний начальник МГШ вице-адмирал Эбергард. К концу года из- за вновь урезанных ассигнований флот вступил в вооруженный резерв, и кампанию продолжал один только „Кагул”. На нем, помимо продолжавшейся интенсивной боевой подготовки экипажа, шли практические занятия с кочегарными унтер-офицерами других кораблей по подготовке их в кондукторы (с периодическими выходами в море).

В период наступившего для всего флота зимнего ремонта основательно перебрали механизмы, включая системы движения всех цилиндров, пригонку набивочных колец ЦВД и ЦСД, установку золотников главных машин, очистку всех трубок в котлах (силами экипажа) и т. д. Эти работы позволили крейсеру и в новом 1912 году успешно справляться с нередко возлагавшимися на него ответственными экстраординарными поручениями — конвоированием императорской яхты, походами в Ялту, Одессу и Николаев с высокими лицами на борту. Во время одного из таких походов крейсер доставил из Ялты в Севастополь тело генерал-фельдмаршала Д. И. Милютина, скончавшегося 25 января 1912 г. в Симеизе [97].

После недолгой стоянки в вооруженном резерве и новых плаваний в Ливадию „Кагул” совершил очередной поход в Николаев, ставший теперь, в отличие от времен постройки „Потемкина”, легко доступным благодаря углублению фарватера. Пройдя Ингульский мост, 5 апреля крейсер ошвартовался у адмиралтейства. Прибывшие на корабле начальник морских сил и главный командир Севастопольского порта знакомились с состоянием подготовительных работ по постройке новых кораблей на территории адмиралтейства, отданного в аренду новообразовавшемуся Русскому судостроительному обществу („Руссуд”), и на Николаевском судостроительном заводе („Наваль”), получившем, наконец, соответствующий его возможностям большой заказ. В Николаеве готовились к постройке, а частью уже строили (линкор „Екатерина II” заложили в октябре 1911 г.) новейшие линейные корабли-дредноуты типа „Императрица Мария”, легкие крейсера типа „Адмирал Нахимов”, эсминцы типа „Новик”, подводные лодки типа „Морж”, десантные суда, плавучие доки. Здесь создавался новый Черноморский флот.

23 апреля в день тезоименитства императрицы „Кагул” доставил в Ялту на прием в Ливадийском дворце командующего морскими силами и встретился на рейде с прибывшим на торжества отрядом кораблей болгарского флота: крейсером „Надежда” и миноносцами „Храбри” и „Летящи”. Затем Черноморский флот принимал эти три корабля в Южной бухте Севастополя. Вместе с ними гостем флота был и пришедший из Константинополя французский стационер „Жан Бланш”. Событием для города и флота стали начавшиеся в те дни ежедневные практические полеты гидропланов морского ведомства, проложивших постоянный маршрут из Килен-бухты к реке Кача. В течение июля они отрабатывали взаимодействие с кораблями, собиравшимися здесь для учений. Общий интерес вызвало появление в севастопольской бухте балтийской канонерской лодки „Хивинец”, получившей разрешение турецкого правительства на проход проливов с целью ремонта в Севастополе.

Внешне налаживавшиеся служба и порядок боевой подготовки на крейсере не означали, однако, полной „умиротворенности” команды. Невидимое для начальства, прорывающееся лишь иногда в мелких нарушениях дисциплины, на „Кагуле”, как и на всем флоте, нарастало недовольство, шло брожение, рост революционных сил. Наступивший в 1912 г. столетний юбилей Бородинской битвы и освобождения России от наполеоновского нашествия, который царизм рассчитывал использовать для подъема черносотенного патриотизма, стал также и годом мощного революционного подъема народных масс России, вдохновленных уже звучавшим над страной голосом ленинской „Правды”.

В Черноморском флоте „опасные признаки” брожения в конце 1911 г. проявились на стоявшей стационером в греческом порту Пирее канонерской лодке „Кубанец”. Здесь по подозрению в попытке организовать в заграничном плавании революционное восстание было арестовано 15 матросов. Усиленными мерами чухнинского толка и настойчивым внедрением провокаторов в матросскую среду царские власти, несмотря на строгую конспирацию организаторов, сумели раскрыть и подготовку восстания, назревавшего на Черноморском флоте и в севастопольском гарнизоне одновременно с подготовкой восстания на Балтике.

Характерно, что центрами революционного движения, как это было с „Потемкиным” и „Очаковым” в 1905 г., оказались новые корабли, экипажи которых в период их достройки начальство, при всем его старании, было не в состоянии изолировать от контактов с рабочими. На этот раз в роли организаторов восстания должны были выступить матросы только что построенного в Севастополе линейного корабля „Иоанн Златоуст”. В мае 1912 г. на этом корабле властям удалось выследить и схватить группу руководителей движения. По конфирмованному командующим морскими силами приговору севастопольского военно-морского суда за „подстрекательство к вооруженному восстанию” трое из них были расстреляны, семеро осуждены на бессрочную каторгу и пятеро — на шестилетнюю каторгу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: