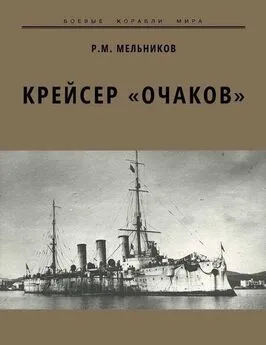

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков»

- Название:Крейсер «Очаков»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков» краткое содержание

Эта книга — об одном из кораблей, в какой-то мере незаслуженно забытых, обойденных славой, мало кому известных больше чем по названию. „Очаков” — само по себе это название, яркой вспышкой блеснувшее на крутом повороте истории, казалось бы, знакомо всем. Оно упомянуто в учебниках истории. Без него было бы неполным наше представление о первой русской революции. Оно неотделимо от светлого образа рыцаря революции — лейтенанта Шмидта. Но попробуйте выяснить хоть какие-то подробности о судьбе крейсера. В лучшем случае это будет минимум информации на уровне „БСЭ” или „Военной энциклопедии”.

Прим. OCR: Основной текст книги 1986 года, с официальной большевистской версией событий 1905 г. Дополнено современными данными специально для издания 2014 г.

Крейсер «Очаков» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

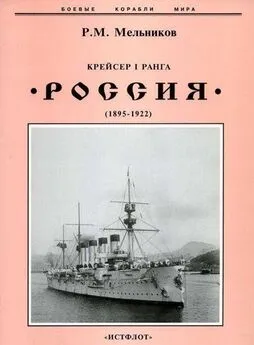

Отличился и находившийся в дозоре крейсер „Память Меркурия”, сумевший, несмотря на плохую видимость, обнаружить три больших транспорта, шедших в Трапезонд с войсками и грузами для турецкой армии, действовавшей на Кавказе. Огнем флота транспорты были потоплены, часть войск и команды была подобрана миноносцами. Много позднее, уже после войны, стало известно, что эти транспорты были посланы в море без всякого прикрытия в расчете на то, что „Гебен”, посланный в это время к Севастополю, отвлечет на себя русский флот. Получив сведения о начавшейся бомбардировке Трапезонда, „Гебен” сразу же вернулся, но встретиться с русским флотом или не сумел или не рискнул.

Столь же активно участвовали крейсера и в остальных операциях флота, направленных на блокаду Босфора и Угольного района, на борьбу с вражескими морскими перевозками.

Удаленность Босфора и ограниченность сил флота, требовавших периодической замены участвующих в операциях кораблей для ремонта и отдыха экипажей, не позволяли вести ближнюю блокаду проливов. Превосходство же „Гебена” в скорости [100]и вооружении, особенно по сравнению с устаревшими русскими линейными кораблями, заставляло Черноморский флот выходить только соединениями, чтобы не допустить уничтожения кораблей поодиночке. В то же время отработанная на флоте сосредоточенная стрельба соединения кораблей по одной цели, казалось бы, должна была обеспечить уверенный отпор или даже уничтожение „Гебена” в прямом бою.

Первый такой случай представился у берегов Крыма 5 ноября 1914 г., когда „Гебен”, узнав о выходе русского флота в море и последующем очередном обстреле им Трапезонда, подстерегал русские корабли на обратном пути. Встреча произошла в широте 42° и долготе около 34 — примерно в 45 милях от мыса Херсонес. В этой точке „Алмаз”, шедший в 3,5 милях впереди кильватерной колонны из пяти линейных кораблей („Евстафий”, „Иоанн Златоуст”, „Пантелеймон”, „Три святителя” и „Ростислав”) обнаружил большой дым. Одновременно противник выдал себя радиопереговорами, которые в тумане вели „Гебен”и „Бреслау”.

Наши корабли начали сокращать интервалы, миноносцы стали подтягиваться к эскадре. Через полчаса (это было в 12.10) „Алмаз” донес: „Вижу неприятеля по носу”. По приказанию командующего он начал отход к флоту, а вскоре повернули и шедшие далеко на флангах между флотом и „Алмазом” крейсера „Кагул” и „Память Меркурия”. Отход был своевременным — в скорости наши крейсера значительно уступали „Гебену”, и он мог бы успеть атаковать один из них [101]. При перестроении в боевой порядок „Кагул” начал выходить в голову повернувшей на него вправо колонны наших линкоров, а „Память Меркурия” и „Алмаз” — в хвост.

Из-за державшегося вокруг сильного тумана бой свелся в основном к поединку „Гебена” с видевшим его лучше всех „Евстафием” (4 305-мм, 4 203-мм, 12 152-мм; скорость — всего 16 уз). Первый же залп нашего флагманского корабля накрыл „Гебена”, и тот, явно опасаясь столь же меткой стрельбы других вступающих в бой кораблей, поспешил отвернуть. Через 14 мин. после открытия огня „Гебен” и только появившийся на горизонте „Бреслау” скрылись в тумане. С самого начала боевых действий на море выявилась важность авиации: летчики успешно наблюдали за действиями „Гебена” уже при его первом появлении под Севастополем. Для возможности сопровождения авиацией флота на походе вспомогательные крейсера „Император Николай I” и „Император Александр I” уже в 1914 г. были спешно переоборудованы в авиатранспорты — для перевозки до 5–6 гидросамолетов каждый. „Кагул” и „Память Меркурия” также могли брать по два гидросамолета, „Алмаз” — один.

Немаловажные уроки боевого опыта экипаж „Кагула” получил во время очередного предпринятого 24–29 декабря похода флота в юго-восточную часть моря.

Стало известно, что турецкий крейсер „Гамидие”, недавно едва ушедший (у Синопа) от дозорного эскадры — „Память Меркурия”, появился у Кавказского побережья в сопровождении „Бреслау” [102]. После обычного трехчасового выхода из базы на чистую воду по протраленному каналу „Кагул” по сигналу флагманского крейсера „Память Меркурия” пошел впереди флота в дозоре. Уже опустилась южная ночь. На шестом часу пути курсом на Поти бдительные сигнальщики „Кагула” заметили в темноте справа по курсу один, а за ним другой длившиеся какие-то мгновения проблески. Всматриваясь в бинокль, командир крейсера на расстоянии, по его оценке, 30–40 каб. обнаружил неясные силуэты и дымы. О подозрительных кораблях, а их, как показалось командиру, было два, немедленно ратьером сообщили на следовавший за „Кагулом” „Евстафий”. Почти в то же мгновение „Память Меркурия”, уже, видимо, наверняка опознавший противника, дал залп всем правым бортом. Неприятельский крейсер открыл одновременно два прожектора и за считанные 20–25 сек. провел, их лучами от „Памяти Меркурия” до „Кагула” и обратно. Скоротечный ночной бой во всех его сложностях и неожиданностях разгорелся между двумя парами крейсеров. К огню наших „Памяти Меркурия” и „Кагула” в редкие моменты обнаружения противника прибавлялись и залпы линейных кораблей.

Как доносил потом командир „Кагула”, залпы „Памяти Меркурия” совершенно ослепляли всех стоящих на мостике, поэтому капитан 1 ранга С. С. Погуляев, чтобы точно так же не ослеплять напрасными залпами „Евстафий” и не сбивать стрельбу его более мощных орудий, отдал приказание в плутонги стрелять только в тех случаях, когда командиры и наводчики уверенно видели силуэты крейсеров противника. Об управлении огнем в полной тьме не могло быть и речи. Расстояние до противника измерить не удавалось (по наблюдениям командира „Кагула”, залпы флота ложились с большими недолетами), падения своих снарядов, никто не видел. Противник временами совершенно скрывался в темноте и, стремясь не дать ему оторваться, оба крейсера в течение 6 минут стычки два раза резко меняли курс. Но противник, шедший генеральным курсом к Босфору, уже успел оценить состав противостоящей эскадры, корабли которой более ясно проектировались на западной части горизонта, и поспешил скрыться.

Во всей этой суматохе „Кагул” успел сделать лишь четыре выстрела из правого носового каземата. Разбирая обстоятельства боя, на „Кагуле” особенно досадовали на „крайне слабой светосилы” оптические прицелы, тормозившие стрельбу и давно требовавшие замены.

Точно так же с определенностью подтвердилась и полная неэффективность 75-мм пушек крейсера, о чем, как читатель помнит, докладывал начальству еще командир „Олега”. С особой наглядностью это выявилось при порученном „Кагулу” во время похода флота расстреле лайб, брошенных турками у порта Ризэ. „Несмотря на рядовые попадания (с дистанции 6 каб. — Р. М.), — докладывал командир начальнику бригады, — лайбы не загорались и не тонули”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: