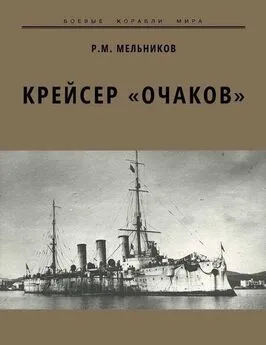

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков»

- Название:Крейсер «Очаков»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков» краткое содержание

Эта книга — об одном из кораблей, в какой-то мере незаслуженно забытых, обойденных славой, мало кому известных больше чем по названию. „Очаков” — само по себе это название, яркой вспышкой блеснувшее на крутом повороте истории, казалось бы, знакомо всем. Оно упомянуто в учебниках истории. Без него было бы неполным наше представление о первой русской революции. Оно неотделимо от светлого образа рыцаря революции — лейтенанта Шмидта. Но попробуйте выяснить хоть какие-то подробности о судьбе крейсера. В лучшем случае это будет минимум информации на уровне „БСЭ” или „Военной энциклопедии”.

Прим. OCR: Основной текст книги 1986 года, с официальной большевистской версией событий 1905 г. Дополнено современными данными специально для издания 2014 г.

Крейсер «Очаков» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Утром 24 марта линкор и крейсер вновь присоединились к транспортной флотилии, на судах которой перебрасывались на юг две пластунские бригады и горный артиллерийский дивизион. Вскоре под флагом командующего флота к отряду подошел и линкор „Императрица Мария” в сопровождении „Памяти Меркурия”; транспорты под охраной флота продолжали идти на юг. „Кагул” вступил в охранение „Императрицы Марии”, а после захода 26–28 марта в Батуми для принятия 649 т угля [107]продолжал дозорную службу, прикрывая проходившие вдоль берега отряды транспортов. Еще раз приняв в Батуми 414 т угля, 1 апреля крейсер встретился в море с „Императрицей Марией” (брейд-вымпел начальника бригады крейсеров) и вышел в дозор к мысу Ирак-ли, где находились прикрывавшие высадку войск линейные корабли „Ростислав”, „Пантелеймон”, миноносцы и тральщики. 2 апреля в составе своего маневренного соединения „Кагул” держался в дозоре в районе высадки в 10–30 милях от берега.

Проводив возвращавшиеся транспорты до Новороссийска, корабли с присоединившимися линкором „Три святителя” и эсминцами „Счастливый”, „Гневный” и „Пылкий” вернулись в Севастополь утром 4 апреля.

За время похода из-за продолжавшегося ухудшения состояния котлов 6 из них приходилось выводить из действия для глушения лопнувших трубок; в ряде котлов обнаружилось начавшееся разрушение кирпичной кладки, было заменено 119 лопнувших водомерных стекол Клингера.

Несмотря на бедственное состояние котельной группы „Кагул” уже 7 апреля вновь выходит в море в составе своего маневренного соединения под охраной миноносцев „Пылкий”, „Счастливый”, „Беспокойный” и „Живучий”. На втором часу пути, когда „Кагул” на 18-узловой скорости выводил корабли из протраленного канала, на нем прорвало набивку сальника штока поршня ЦВД правой машины. Сбавили ход до 12 уз, по сигналу „Императрицы Марии” вступили ей в кильватер. Повреждение исправили, застопорив машину уже на свободной воде.

8-9 апреля отряд охранял подходы к только что занятому русскими войсками Трапезонду, ставшему важной базой снабжения войск кавказской армии. Днем „Кагул” держался в дозоре в 16–30 милях от берега, систематически, как и прежде, выполняя противолодочный зигзаг. При одной из таких перемен курса на левом траверзе корабля в 6–8 каб. сигнальщики заметили отчетливый бурун от двух перископов подводной лодки, видимо, выходившей в атаку в расчете на старый, но только что, 5 минут назад, измененный курс крейсера. Увеличив скорость до 18 уз, перевели лодку за корму, открыли огонь и предупредили об опасности „Императрицу Марию”. Бурун скрылся после первого же выстрела, лодка ушла на глубину.

Это был уже не первый случай обнаружения подозрительных бурунов и, действительно, много позднее немецкий морской историк подтвердил, что в этом районе несколько дней действовала пришедшая из Средиземного моря подлодка „U-33” под командованием известного немецкого подводника Гансера, который дважды встречал „Императрицу Марию” и трижды — „Кагул”. Именно этот ас, уже внесенный Британией в список военных преступников за пиратские действия в Средиземном море, 17 марта вблизи Сурмене (10 миль восточнее Трапезонда) варварски потопил русское госпитальное судно „Португаль”, на котором погибли десятки раненых и весь медицинский персонал, включая 15 сестер милосердия.

Катастрофой был отмечен конец похода, когда 12 апреля шедший в 6 каб. впереди „Кагула” эсминец „Живучий” взорвался и погиб на протраленном фарватере между вехами к северу от Камышовой бухты. Подробно описывая особенности взрыва (без явного водяного столба, высотой меньше, а шириной больше, чем при взрыве торпеды), командир „Кагула” капитан 1 ранга П. П. Остелецкий, уверенный в не раз подтверждавшейся бдительности своих сигнальщиков, категорически отрицал высказываемое другими офицерами предположение о торпедной атаке. Он не ошибся. Это были мины, поставленные немецким подводным заградителем „UC-15”, базировавшимся на болгарский порт Евксиноград. Та же лодка наблюдала и возвращение „Кагула” и „Императрицы Марии”, но не смогла их атаковать из-за охраны миноносцами, тральщиками и низколетящими самолетами.

После кратковременной передышки для отдыха, а главное — переборки механизмов и котлов силами порта (состояние трубок и кирпичной кладки в котлах внушало все большую тревогу) „Кагул” снова вышел в боевой поход. 3 мая в 16 час. вслед за „Императрицей Марией” (флаг командующего флотом) крейсер снялся с бочки. Спустя два часа в море отделились и противолодочным зигзагом пошли на Керчь крейсера „Память Меркурия”, „Алмаз”, „Император Александр I” и 10 миноносцев 2-го и 3-го дивизионов. Флот прикрывал новую, еще более крупную переброску войск. На 30 транспортах, вышедших из Мариуполя, находилась целая пехотная дивизия (127-я) — 16840 человек, 4208 лошадей и голов скота, 36 орудий, 1385 повозок и до 1000 т груза.

Днем 4 мая „Кагул” держался в дозоре вблизи протраленного и обвехованного до глубины в 100 саженей канала в Керченском проливе, а вечером вступил в прикрытие вышедшей из Азовского моря колонны транспортов. Весь поход до Трапезонда „Кагул” держался позади конвоя; 6 мая уже с места высадки ушел с „Алмазом” для пополнения топлива в Батуми, затем продолжал охрану района высадки и вечером 8 мая возглавил конвой возвращавшихся в Азовское море транспортов. Утром 10 мая проводив транспорты в пролив, крейсер в назначенной точке соединился с остальными кораблями конвоя и на следующий день прибыл в Севастополь.

17 мая „Кагул” ввели в док для ремонта муфты дейдвудного вала. 25 мая на буксире перевели в Корабельную бухту. Команда чистила трюмы обеих машин, перебирала вентиляторы, чистила трубки котла № 4, очищала от ржавчины угольные ямы всех кочегарок. Средствами порта исправляли установку клинкетных дверей в кочегарке, подкрепляли угольные ямы: в них износ был особенно велик. 11 июня, перейдя на рейд, завершали работы по механизмам, чистили трюмы, красили угольные ямы. До конца июня продолжались интенсивные работы по механизмам, включая переборку головных мотылевых подшипников и их соединений, сальников ЦНД № 2; чистили, вырубали, заглушали ненадежные и ставили новые трубки в котлах.

Эти и другие, нескончаемой чередой сменявшие одна другую работы, при каждой стоянке неукоснительно перемежались тревогами, практическими постановками мин и тренировками у прибора заряжания орудий. Стоянка не должна была отразиться на выучке и тренированности экипажа для боя. Обучали матросов и плаванию — война заставила всерьез подумать и об этом.

Утром 9 июля 1916 г. готовый к бою „Кагул” — в новом походе вместе с „Императрицей Марией”. Задача — поиск „Бреслау”, вышедшего, по данным разведки, на пути сообщений нашей кавказской армии. В охранении шли эсминцы „Счастливый” (флаг начальника минной бригады), „Дерзкий” (брейд-вымпел начальника 1-го дивизиона), „Гневный”, „Беспокойный” и „Пылкий”. Вскоре после выхода на чистую воду первую тревогу вызвали провожавшие корабли гидросамолеты, которые начали бомбить обнаруженную ими подводную лодку. С „Кагула”, шедшего в 2 милях впереди линкора, лодки не видели.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: