Александр Широкорад - Торпедоносцы в бою. Их звали «смертниками».

- Название:Торпедоносцы в бою. Их звали «смертниками».

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2006

- Город:М.

- ISBN:5-699-17392-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Торпедоносцы в бою. Их звали «смертниками». краткое содержание

В 70–80-е годы минувшего века благодаря мемуарам и потрясающему художественному фильму в СССР сложился настоящий культ летчиков-торпедоносцев, согласно которому эта воинская профессия во время Отечественной войны была едва ли не самой опасной — бытовало мнение, что советские торпедоносцы в среднем жили всего по три-четыре боевых вылета, что фактически они были «смертниками», русскими камикадзе, и — главное! — что ценой этих страшных потерь торпедоносцы наносили противнику огромный, невосполнимый урон.

Данная книга — первая попытка разобраться (скрупулезно и беспристрастно, основываясь не на эмоциональных рассказах, а на документах), что в этом культе было правдой, а что — лишь красивой легендой, какова на самом деле была боевая эффективность советской торпедоносной авиации и подлинная цена ее побед.

Торпедоносцы в бою. Их звали «смертниками». - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

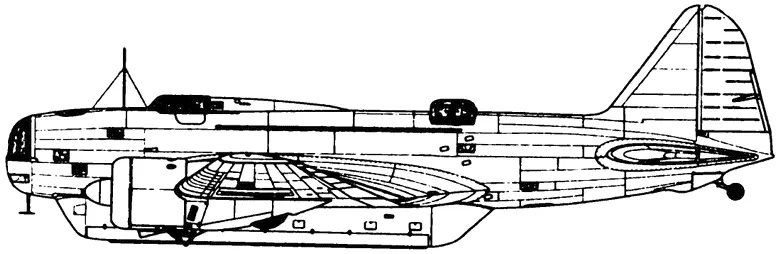

ДБ-3Т мог нести только одну торпеду в наружной подвеске. Соответственно, при низких температурах наблюдалось замерзание масла в торпеде, а бомбоотсек самолета оказался слишком короток для торпед. Поэтому в 1938 г. разработали специальный подфюзеляжный отсек — контейнер для торпеды. Он обогревался теплым воздухом, нагревавшимся от выхлопных газов. Торпеде стало гораздо теплее, но летные данные машины серьезно ухудшились. Контейнер создавал добавочное аэродинамическое сопротивление, большим был и его вес, что тоже ухудшало летные характеристики самолета-носителя. Кроме того, габариты контейнера не вмещали единственную тогда советскую авиамину МАВ-1. Из-за всех этих недостатков торпедоносцы с обогреваемым контейнером в серию не пошли.

Весной 1938 г. 121-ю минно-торпедную авиаэскадрилью ВВС Балтийского флота переформировали в 1-й минно-торпедный авиаполк, базировавшийся на аэродроме Беззаботное. Эскадрильи ДБ-3 (некоторые машины в чисто бомбардировочном варианте) входили также в состав 15-го авиаполка в Копорье и 57-го бомбардировочного авиаполка в Котлах. К началу войны с Финляндией в ВВС Балтийского флота насчитывалось около шестидесяти самолетов ДБ-3 всех модификаций. Одновременно в конце 1939 г. на Черном море в составе 63-й бригады на базе 35-й, 123-й и 124-й минно-торпедных авиаэскадрилий сформировали 2-й минно-торпедный авиаполк, базировавшийся на аэродромах во Владиславлевке и Сарабузе.

Весной 1941 г. в составе Тихоокеанского флота на базе двух эскадрилий 4-го минно-торпедного авиаполка, 27-й и 36-й отдельных бомбардировочных авиаэскадрилий началось формирование второго минно-торпедного полка — 50-го, дислоцированного в Ново-Нежине.

К 25 апреля 1940 г. морская авиация располагала 133 самолетами ДБ-3 и 88 ДБ-3Ф. Из них на Балтике находилось 76 машин, на Черноморском флоте — 71, на Тихоокеанском — 64. Северный флот до начала войны минно-торпедной авиацией не располагал.

Уровень боевой подготовки наших летчиков-торпедоносцев был крайне низким. Так, в ходе советско-финской войны 1939–1940 гг. на Балтике не было ни одного случая боевого применения авиационных торпед. Между тем целей для торпедоносцев имелось более чем достаточно. Среди них — сильные артиллерийские корабли — броненосцы береговой обороны «Ильмаринен» («Ilmarinen») и «Вайнаманен» («Vainamoinen»), а также большое число транспортов в Балтийском море и Ботническом заливе. Замечу, что германские транспорты в ходе Зимней войны посещали Финляндию редко, так что советская авиация могла спокойно потопить любое судно в центральной части Балтийского моря, а также в Финском и Ботническом заливах.

Наши официальные военные историки объясняют отказ от применения авиационных торпед географическими особенностями театра военных действий и наличием льда. Такое объяснение, мягко говоря, неубедительно. Как раз в шхерах очень удобно применять низкие торпеды; На самом деле все объясняется неготовностью экипажей торпедоносцев.

Понятно, что бомбить броненосцы и транспорты самолетам ДБ-3 и СБ с высот 3000–6000 м было практически бесполезно. Это подтвердилось в первые же месяцы после начала Великой Отечественной войны.

Впервые в истории нашего ВМФ в Зимней войне самолеты ДБ-3 начали постановку морских мин. Всего они выставили 39 мин МАВ-1 ишестьминАМГ-1.

Зимняя война показала большую уязвимость самолетов ДБ-3 — как флотских, так и армейских — от огня финских истребителей. Балтийский флот потерял в ходе войны девять машин ДБ-3.

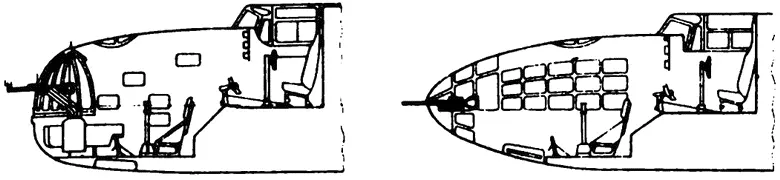

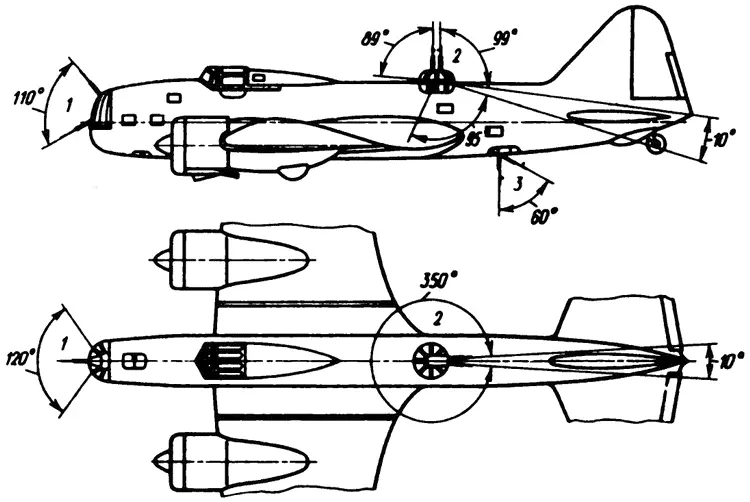

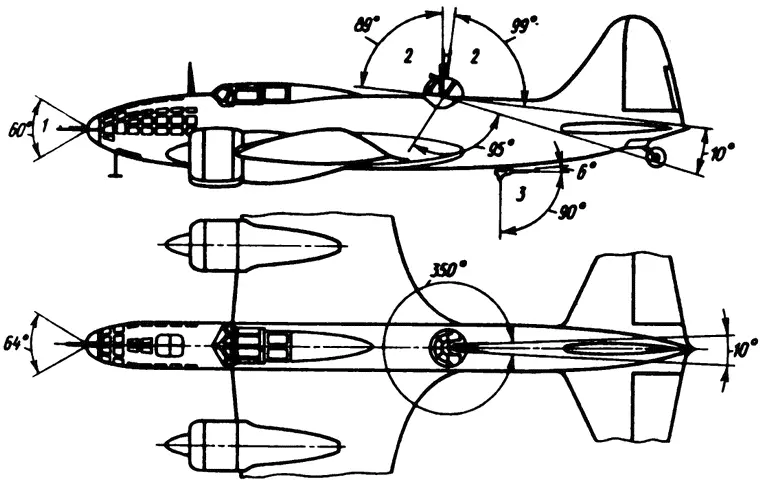

Недостатком ДБ-3 было наличие больших «мертвых зон» У оборонительных установок. Носовая установка не могла стрелять назад и в стороны под большими углами. Да и при стрельбе вперед она не всегда была эффективна. Из 85-го авиаполка доносили, что стрельба из носового пулемета «почти совершенно невозможна… При открытой створке на больших скоростях у штурмана срывает очки и самого сбрасывает с сиденья» {3} 3 Цит. по: Котельников В. Дальний бомбардировщик ЛЮ-З/Ил-4 // Авиация и Космонавтика вчера, сегодня, завтра… № 5–6/2005. С. 43.

.

Средняя турель не поражала зону за оперением. А нижняя турель была совсем малоподвижна и имела очень узкий сектор обзора. Однако самым неудобным было то, что и верхнюю, и нижнюю турели обслуживал один член экипажа — стрелок-радист. Для того чтобы перейти от средней турели к нижней, он спускался вниз и, прежде чем начать стрельбу, вставал на колени. Все это время стрелок не видел, как менялась картина боя. Поэтому на практике нижний пулемет просто-напросто крепили намертво, а стрелок-радист постоянно находился в верхней турели и дергал за спусковой крючок нижней турели веревкой. Естественно, что толку от подобного использования нижнего пулемета было мало. Тогда стали брать на борт четвертого члена экипажа — нижнего стрелка. Для обеспечения его кислородом использовали второй баллон радиста.

«Мертвую зону» за хвостом закрыли пулеметом ШКАС или ДА, установленным на 34-м шпангоуте и стрелявшим через ферму костыля. Обычно комбинировали различные детали от люковых установок самолетов СБ и ДБ-3. Коробку на 700 патронов брали от С.Б. Стрелок лежал на мягком мате. Подобные установки ставили практически во всех полках, участвовавших в Зимней войне. Из отчета 42-го дальнебомбардировочного авиаполка: «Добавочные установки на самолете ДБ-3 в хвосте себя оправдали».

После Финской войны оборонительное вооружение бомбардировщиков Б-3 существенно усилили. На них начали ставить новые турельные установки МВ-3 и МВ-2. На сиденьях пилотов установили бронеспинки, была улучшена живучесть самолета.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)