М. Петров - Два боя

- Название:Два боя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2003

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-902230-04-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Петров - Два боя краткое содержание

Как же могло случиться, что в двух сравнительно крупных боевых столкновениях, описанию и разбору которых посвящена настоящая работа, русские флоты - как Балтийский, так и Черноморский — не оправдали ожидания и оказались не в состоянии продемонстрировать тот мощный артиллерийский огонь, которым много раз любовались на стрельбах, который был зафиксирован на многих «графиках», диаграммах и даже на кинематографической ленте? Почему в бою картина и результаты оказались совсем иными?

Этот вопрос неотвязно стоит перед нами при исследовании боев на Черном море 5 ноября 1914 года и на Балтике 19 июня 1915 года.

Не кажется ли замечательным, что тот же самый отрицательный результат мы видим в условиях и обстановке, совершенно различных? В одном случае — флот Балтийский, в другом — Черноморский. Методы стрельбы у каждого были свои: у первого в основе лежал принцип децентрализованной стрельбы, у второго. наоборот, централизованная стрельба ставилась в основу всей артиллерийской подготовки: элементы сражающихся, их состав, характерные черты командования, наконец, построение операций, приведших к бою, — все было различно... Общая же оценка обоих сражений приблизительно совпадает: ни тут, ни там флот не решил своей задачи, как, казалось бы, он мог и должен был решить, располагая прекрасной артиллерийской подготовкой.

Мы специально рассмотрели эти два боя и свели их в одно параллельное исследование. Общие точки, общие причины здесь дают возможность сделать выводы, характеризующие широкую постановку вопроса о тактике русского флота и ее боевой проверке.

Два боя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

25 октября флот возвратился в Севастополь.

25 октября "Бреслау" бомбардировал Поти.

Следующий поход флота был назначен на 1—2 ноября 1914 года. Его целью было произвести бомбардировку Трапезунда, поставить минные заграждения на подходах к турецким портам анатолийского побережья.

Из обзора операций Черноморского флота в первоначальный период войны видно, что лишь первый поход его, после нападения на Севастополь, имел целью найти "Гебена" и вступить с ним в бой. Последующие же походы преследовали другие стратегические задачи, и бой с "Гебеном" предусматривался лишь как возможная случайность. Походы эти после заграждения Босфора были направлены к анатолийскому побережью, преимущественно в южную и юго- восточную часть моря.

"Гебен" ни разу не встречали. К этому привыкли, считаясь с убеждением в его неуловимости. По не было напряженного искания встречи с ним, готовности использовать каждый момент этой встречи, если таковая случится.

Такая встреча имела место 5 ноября 1914 года. Она продол жалась всего 14 минут. Но в эти 14 минут от искусства командующего и подготовки флота зависела возможность повернуть самым радикальным образом ход событий на Черном море.

Описание боя[* Основными материалами при описании боя служило донесение Эбергарда о бое и описание, составленное В.Смирновым. (Прим. авт.)]

Походный порядок русского флота

После трехдневного похода, имевшего целью уничтожение портовых сооружений в Трапезунде, осмотр прибрежных вод Анатолии и постановку минных заграждений у нескольких пунктов ее побережья, флот возвращался в Севастополь.

На пути, 4 ноября, командующий флотом получил из Морского генерального штаба уведомление, что "Гебен" находится в море. Уголь был на исходе, не позволяя предпринять специальных поисков "Гебена", и флот продолжал свое движение, по-видимому, не слишком рассчитывая на случайную встречу с противником.

Утром 5 ноября погода была тихая, легкий туман, горизонт дурной, в особенности W и NW части.

Флот шел в следующем походном порядке:

Линейные корабли ("Евстафий" — флаг командующего флотом. "Иоанн Златоуст". "Пантелеймон", "Три Святителя". "Ростислав") — в одной кильватерной колонне. Сзади линейных кораблей — подивизионно миноносцы (1-й дивизион — типа "Дерзкий", 3-й дивизион — типа "Лейтенант Шестаков", 4-й и 5-й дивизионы типа "Лейтенант Пущин". Крейсера — в дозоре в 3,5 милях от флота: "Алмаз" впереди, справа "Память Меркурия", слева "Кагул" (см. схему 1).

Схема 1. Походный порядок Черноморского флота

Имея в виду не только изложение событий боя, но и тактический его анализ, нам приходится особенно внимательно рассмотреть особенности походного порядка флота, определившего собой исходное положение для его развертывания при встрече с "Гебеном".

Как указывалось выше, встреча могла носить случайный характер и быть быстротечной, так как для "Гебена" бой с соединенными силами Черноморского флота не представлялся выгодным. Вероятнее всего, он стремился бы не ввязываться в продолжительное сражение, а поспешил бы уйти.

В данном случае, ввиду тумана и дурной видимости горизонта, вероятность случайной встречи увеличивалась, причем все данные были за то, что противник обнаружится на небольшой дистанции, сразу выйдя из мглы.

Так как адмирал Эбергарл знал о присутствии "Гебена" в море и не имел никакого основания быть убежденным, что встреча с ним не произойдет, то. казалось бы, первой заботой его должно было быть соответственное построение походного порядка, чтобы иметь возможность:

в кратчайшее время перестроиться в боевой порядок, дабы сразу же атаковать неприятеля:

избрать такой строй, который дал бы возможность всем кораблям принять участие в атаке;

предусмотреть необходимость обеспечения атаки путем задержания противника в боевом соприкосновении с флотом, стремясь продлить время атаки, а затем — эксплуатировать ее.

Ориентирующим соображением для построения походного порядка могло служить наиболее вероятное направление, в котором более всего шансов обнаружить противника впереди по курсу.

В действительности же линейные корабли (см. схему 1) идут в строю кильватера, что представляет большие удобства при соединенном плавании, так как "следуя движению головного" корабли автоматически воспроизводят маневры адмирала, они как бы "на привязи" у него. Но в случае появления противника впереди, они обречены на длительный поворот, чтобы выстроить боевую линию, дающую возможность ввести все орудия в бой.

Выгодный курсовой угол, на который в этом случае должен был лечь флот, составлял около 80—90° (большие поправки на курсовой угол — следствие централизованной стрельбы, когда все корабли колонною сосредотачивают огонь но одной цели).

Таким образом, схема поворота рисовалась бы в виде, представленном на схеме 2.

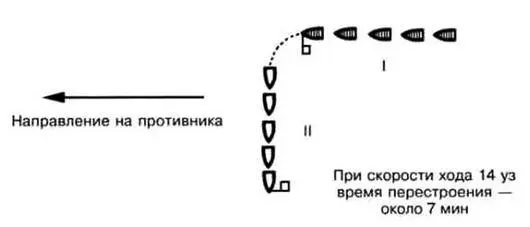

Между тем, если бы командующий флотом был проникнут идеей необходимости "кратчайшего развертывания", каковая диктовалась самой обстановкой, то он, вероятно, избрал бы другой походный порядок, дающий возможность сократить время перестроения по крайней мере наполовину. Это достигалось, например, строем двух кильватерных колонн с достаточными интервалами между ними (см. схему 3).

Но разделение флота, даже в походном порядке, противоречило организации артиллерийской службы. Принцип "централизованного" управления огнем требовал, как жесткое правило, маневрирования флота в одной кильватерной колонне с точным удержанием места в строю. Момент незаконченного перестроения при открытии огня срывал организацию централизованной стрельбы. Флот не мог разделиться, корабли были привязаны друг к другу, и вместе — к кильватерной колонне.

Схема 2. Развертывание флота из строя одной кильватерной колонны

Командующий флотом шел на головном корабле. Но управляющий централизованным огнем - на "Иоанне Златоусте", втором в линии. Командующий флотом и командующий главным оружием, артиллерией, были разделены, находясь на разных судах. Сделано было это. исходя из соображений, что второй корабль будет менее подвержен огню противника, его средства связи будут более сохранены, а артиллерист относительно спокойно сможет управлять огнем бригады. Таким образом, инициатива маневрирования была у адмирала, ведение огня — у артиллериста. Их поступки могли оказаться несогласованными; мало того, они могли противоречить друг другу[* Вот она. эта зловредная тенденция, которая имела место на русском флоте, следствие чисто артиллерийского понимания тактики морского боя! Командующий как бы отстранен от артиллерии: он - "себе", и артиллерия - "себе". Последствия такой организации не могли не сказаться в бою! (Прим, авт.)]. Наконец, сама система централизованного огня {11}предъявляла для дальнейшего маневрирования флота жесткие требования, лишающие боевую организацию основного свойства, необходимого в сражении — гибкости. В данном случае, при бое целого соединения с одним кораблем это чрезвычайно осложняло действия первого[** Главным доводом в пользу "централизованной стрельбы", культивировавшейся на Черноморском флоте, было соображение о необходимости всем кораблям сосредотачивать огонь по "Гебену". при каковом условии флот мог осуществить превосходство огня перед последним. В пользу этого стремления было пожертвовано многими другими требованиями тактики и. прежде всего, гибкостью маневрирования Насколько искусственна была организация централизованной стрельбы, насколько она мало была сообразована с боевой обстановкой показал последующий бой. Но это можно было предвидеть и раньше. (Прим. пат.).].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: