Валерий Шамбаров - Последняя битва императоров. Параллельная история Первой мировой

- Название:Последняя битва императоров. Параллельная история Первой мировой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0388-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шамбаров - Последняя битва императоров. Параллельная история Первой мировой краткое содержание

В своей книге известный историк и писатель Валерий Шамбаров рассказывает о Первой мировой войне, которую современники называли Второй Отечественной, а победившие большевики объявили империалистической и приказали забыть. Но историческую память не убить, и автор, скрупулезно восстанавливая забытые события начала XX века, одновременно проводя параллели между Первой и Второй мировой, раскрывает перед читателем истинные причины того, почему мир дважды за 25 лет сошелся в смертельной схватке.

Последняя битва императоров. Параллельная история Первой мировой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Италия и Румыния, несмотря на союзные договоры с Германией и Австрией, предпочли заявить о нейтралитете. В Берлине были уверены, что союзницей станет Япония или займет благожелательный нейтралитет, и русским придется держать значительные контингенты на Дальнем Востоке. Но она осталась верна дружбе с Англией, да и почему бы не поживиться за счет Германии? 15 августа, совершенно неожиданно для немцев, Япония предъявила ультиматум. Потребовала передать ей германскую базу в Китае Циндао, отозвать из китайских и японских вод военные корабли. А когда немцы отказались, объявила войну.

Началась Первая мировая. Могла ли Россия уклониться от нее? Факты показывают — нет. Агрессия была предрешена в Берлине и нацеливалась именно на русских. Царь был честным и благородным человеком, он никогда не пошел бы на нарушение союзнического долга. Но даже в гипотетическом случае, если бы Россия разорвала альянс с Францией, пожертвовала Сербией, реализовался бы именно тот вариант, который случился в 1941 г. Легко сломив противников на западе, неприятели обрушились бы на восток. Россия осталась бы в одиночку против коалиции из Германии, Австро-Венгрии и Турции. При подобном раскладе к ним наверняка примкнули бы Италия, Румыния, могли соблазниться и Япония, Швеция. В Петербурге это понимали и строили политику соответствующим образом. И было так, как было.

10. Армии и планы

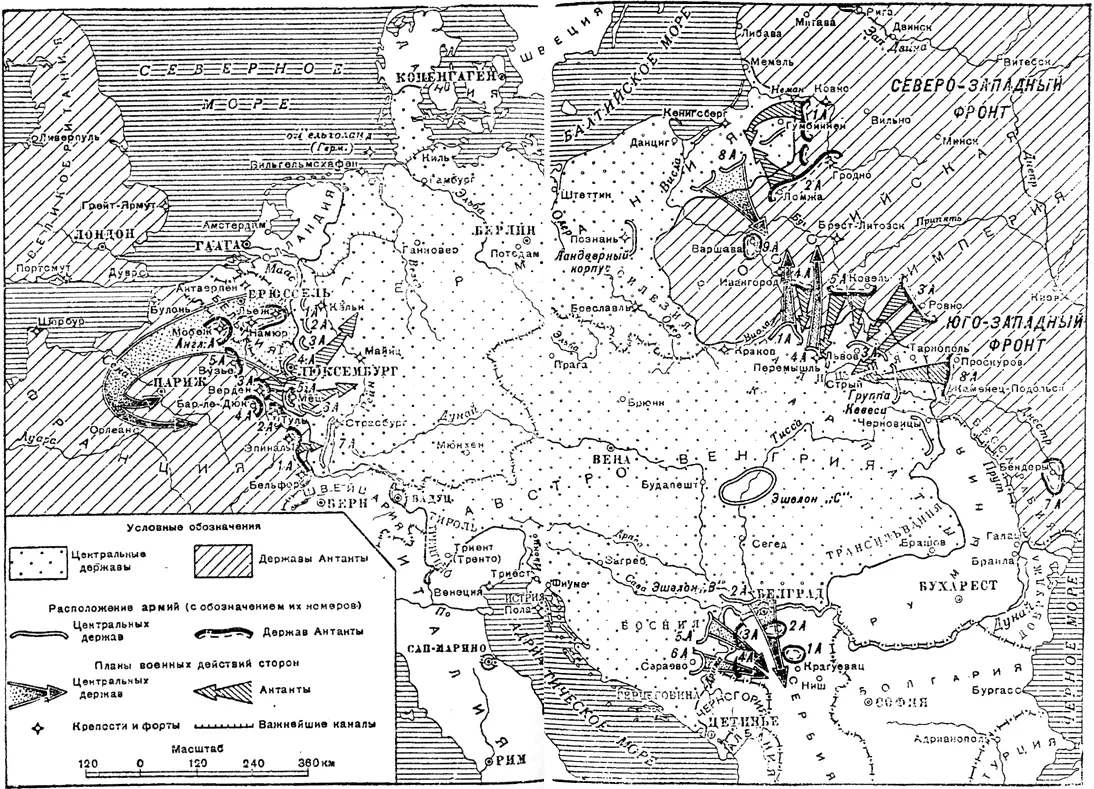

В начале XX в. в армиях различных государств примерно 70 % солдат составляла пехота, 15 % артиллерия, 8 % конница. Аэропланы использовались в основном для связи и разведки. Бомбы бросали вручную, они были разные типы, до 10 кг. Авиация, связь, автомобильный транспорт еще не выделились в самостоятельные рода войск (в России они входили в инженерные войска вместе с саперами). А границы всех стран прикрывались линиями мощных крепостей. Во Франции — Мобеж, Седан, Верден, Туль, Эпиналь, Бельфор. В Германии вдоль французских границ — Кельн, Майнц, Мец, Страсбург, вдоль русских — Кенигсберг, Летцен, Данциг, Торн, Позен, Бреслау. У австрийцев — Краков, Перемышль, Галич, Миколаев. У русских — Ковно, Гродно, Осовец, Новогеоргиевск, Брест.

По технической оснащенности лучшей армией была германская. Она насчитывала 2,5 млн. штыков и сабель. Солдаты у немцев 2 года служили на действительной, 4,5 года числились в резерве, потом переходили в ландвер (территориальные войска), а допризывники в возрасте от 17 до 20 лет, лица от 35 до 45 лет и непригодные к службе по состоянию здоровья составляли ландштурм (ополчение). В других странах служба в запасе была формальностью, но в Германии она понималась буквально. С запасниками регулярно проводились сборы, учения, и войска резерва не уступали кадровым. Германский пехотный корпус насчитывал 45 тыс. человек, состоял из 2 дивизий и специальных частей. В дивизии (17 тыс.) было 2 бригады, в бригаде — 2 полка, в полку 3 батальона по тысяче человек. В дивизии имелось 24 пулемета и 72 орудия, из них 12 тяжелых. А корпусная артиллерия состояла из 16 тяжелых орудий (калибр 150 мм). Кавалерийский корпус состоял из 2–3 дивизий по 4200 сабель.

Профессиональные качества командиров были высокими. Действовал строгий порядок «синих конвертов» — под новый год нерадивый офицер находил на столе извещение, что он уволен, и жаловаться было бесполезно. Но и доверие было высоким. Командир в рамках поставленной задачи мог не оглядываться на начальство и выполнять ее так, как считает нужным. В обучении войск важная роль отводилась идеологии, вбивались в головы все те же теории о «расовых особенностях», «особой исторической миссии».

Но у германской армии имелись серьезные уязвимые стороны. Тактика очень отставала от современных требований. Обороне отводилось недостаточное внимание. При наступлении предусматривались атаки в полный рост густыми цепями, с интервалами в 2 шага, а то и сомкнутыми колоннами. Цепь должна была держать равнение. Отрабатывался и такой архаичный прием — через определенное число шагов цепь останавливалась, прицеливалась, давала залп и маршировала дальше (под огнем противника). Кавалерия тоже готовилась к атакам в плотных строях. А германская стратегия по опыту прошлого века нацеливалась на победу в одном генеральном сражении. Отрицалась необходимость стратегических резервов, следовало бросить в бой все сразу — и выиграть.

Планы и развертывание сторон

Основой стратегии был план Шлиффена. 7 армий направлялось на французов, а против русских оставались лишь 2 корпуса и ландвер. Граница Франции по географическим условиям была неудобной для массированного наступления, вдоль нее тянутся лесистые горы — Арденны, Аргонны, Вогезы, проходы в них запирались крепостями. Поэтому вторжение предполагалось через нейтральные Люксембург, Бельгию и Нидерланды. Здесь, на правом фланге, сосредотачивался ударный кулак, а левый, в Лотарингии прикрывали довольно слабые силы. Шлиффен допускал, что в начале войны будет временно потеряна Восточная Пруссия, придется отступать в Лотарингии. Но атакующие французы сами втянутся в мешок. А тем временем мощный правый фланг проламывает оборону, выходит в долину Сены, обходит Париж и весь французский фронт, прижимает французские армии к границе и устраивает им разгром, грандиозные «Канны». Затем войска быстро перекидываются на Россию. Наносятся сходящиеся удары, немцы с севера, а австрийцы с юга, от Кракова. Окружают русских в Польше и громят.

Мольтке, преемнику Шлиффена, план показался чересчур рискованным. Что толку в прорыве ударной группировки, если русские в это время выйдут к Берлину, а французы вторгнутся за Рейн? По Германии покатится паника, массы беженцев парализуют дороги, и все замыслы рухнут. Мольтке ослабил ударную группировку на 5 корпусов, 2 переместил в Восточную Пруссию, а 3 в Лотарингию. При этом стало возможно не нарушать нейтралитет Голландии — уменьшившаяся группировка могла развернуться в одной Бельгии. Но все равно успех казался обеспеченным. Операция была расписана по суткам. На 12-й день мобилизации предстояло взять Льеж, на 19-й Брюссель, а на 39-й Париж. Верховным главнокомандующим являлся кайзер, а фактическое руководство осуществлял его начальник штаба — Мольтке.

Армия Австро-Венгрии насчитывала 1,5 млн. штыков и сабель. Ее структура была близка к германской, но вооружение было слабее, на корпус приходилось 132 орудия (у немцев 160). Похуже была и подготовка солдат, командный состав. Австрийские офицеры, в отличие от германских, активно отдавали дань «житейским радостям», любили сверкать мундирами по балам, театрам, ресторанам, увлекались дамами (или мужчинами, в австрийском «свете» это было модно). Войска ослабляла и национальная неоднородность. Лучшими частями были венгерские, в бою они ничуть не уступали германским. Отличными воинами были немцы, хорваты, босняки. Но у поляков, русинов, словаков, а особенно у чехов и румын воинский дух и дисциплина были заметно ниже.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: