Владимир Кофман - Линейные корабли типа Кинг Джордж V

- Название:Линейные корабли типа Кинг Джордж V

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кофман - Линейные корабли типа Кинг Джордж V краткое содержание

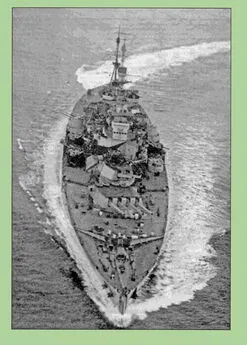

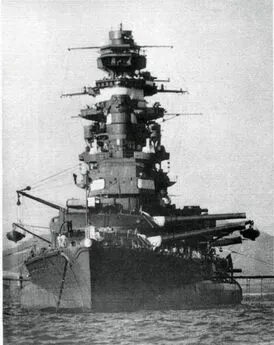

Низкие, похожие на утюги силуэты, угловатые надстройки... Британские линейные корабли типа 'Кинг Джордж V" внешне впечатляют гораздо меньше, чем пропорциональные и внушительные германские линкоры, или оригинальные французские, и на первый взгляд кажутся значительно менее интересными. Однако именно эти корабли стали основой морской артиллерийской мощи Британской империи в годы второй мировой войны. Именно с их участием были потоплены два линкора из четырех, уничтоженных в основном артиллерийским огнем из орудий крупного калибра за 6 лет сражений на всех океанах и морях мира. Причем жертвами последнего поколения английских capital ships пали новые и очень сильно защищенные германские корабли, "Бисмарк" и "Шарнхорст", тогда как погибшие в неравных боях на Тихом океане линейный крейсер "Кирисима" и линкор "Фусо" являлись слабо бронированными устаревшими судами. 5 "кингов" стали самой крупной серией линейных кораблей "вашингтонского’ типа и последними массовыми крупными кораблями "владычицы морей".

Прим. OCR : издание выпущено в формате серии "Боевые корабли мира"/"Корабли и сражения", но другим издателем.

Линейные корабли типа Кинг Джордж V - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Английские специалисты склонны объяснять все неполадки в артиллерийских установках "детскими болезнями", с чем согласиться трудно. Во-первых, "корь" растянулась на 3 года, а во-вторых, совершенно прав эксперт и военный писатель кэптен Гренфелл, писавший по поводу боя с "Бисмарком": "...ссылки на "болезни роста" очень опасны, поскольку они маскируют тот несомненный факт, что новый корабль, если он вообще готов сражаться, должен иметь возможность сразу вступить в бой и действовать всем своим оружием..."

Опрометчивое требование возможности стрельбы прямо по носу на нулевом угле возвышения привело к сильной заливаемости передней башни. Уплотнения орудийных портов оказались неудовлетворительными, и в бое с "Бисмарком" прислуге перегрузочного отделения (в которое стекала вода из башни) приходилось работать по колено в воде. Впоследствии система уплотнения была улучшена, хотя башни продолжали оставаться "мокрыми".

Решение поместить снарядные погреба под зарядными обосновывалось изменением "направления главной опасности". Ближе к второй мировой войне стало очевидным, что сила подводного взрыва мины или торпеды, несмотря на наличие ПТЗ, может с гораздо большей вероятностью вызвать детонацию боеприпасов, чем снаряды противника, от которых по крайней мере можно было обеспечить более надежную защиту при помощи брони. Поскольку снаряды имели меньшую склонность к детонации, чем заряды, их разместили ближе к бортам и днищу, переместив зарядные погреба в центр броневой цитадели. Такое решение применялась на ряде крупных кораблей различных наций, но в силу отсутствия практического опыта в виде боевых повреждений трудно сказать, насколько он был лучше традиционного, при котором зарядные погреба размещались на 1 палубу ниже снарядных, что по крайней мере обеспечивало естественный порядок размещения элементов выстрела в поданном устройстве.

Снаряды в погребе перемещались из стационарного хранилища в специальную кольцевую структуру, находившуюся в нижней части трубы барбета, в которой помещалось по 4 снаряда на каждое орудие (т.е. всего 16 в четырехорудийной башне). Из этого кольцевого хранилища снаряды загружали уже непосредственно в блок подачи, перемещавшийся вертикально вверх до самого орудия. Разделив процесс подачи на 2 этапа, удалось избежать прямой зависимости от скорости загрузки блока подачи, поскольку в нижнем рабочем отделении всегда имелось несколько резервных снарядов в кольцевом промежуточном хранилище. Однако неудачное техническое решение приводило к заклиниванию тяжелых снарядов при их перемещении в это хранилище, в особенности при больших ускорениях (например, при резком повороте). Именно так вышла из строя башня на "Принс оф Уэлс" в бою с "Бисмарком", причем вновь наводиться она смогла только спустя несколько часов.

Интересное решение было применено в подъемном механизме зарядного устройства. Он состоял из двух независимых, но взаимодействующих частей: камеры для снаряда и двух камер для 4 частей заряда (обычно подъемник для снарядов и зарядов либо делался единым, либо применялись полностью независимые устройства. Для синхронизации движения обоих камер применялась лебедка с барабанами различного диаметра, подобранными таким образом, что при подъеме снарядов и зарядов из хранилищ, расположенных на разных палубах, они "догоняли" друг друга непосредственно у казенной части орудия. Напротив, при спуске на примерно 7 м камера для зарядов опускалась на 2,4 м ниже снарядной, причем обе камеры останавливались одновременно.

Управление огнем главного калибра вполне соответствовало весьма высоким требованиям конца 30- х годов. Британская система центральной наводки, последовательно развивавшаяся в течение 30 лет, достигла на "Кинг Джордж V" очень хорошего уровня, в особенности аналоговые вычислительные устройства. Во всех трех артиллерийских боях системы управления огнем линкоров этого типа хорошо удерживали цель, добиваясь на дистанциях около 6-8 миль 5-7% попаданий.

356-мм орудия могли управляться из трех основных пунктов, двух главных и одного вспомогательного. Главными являлись два КДП, а вспомогательным - пункт, оборудованный в возвышенной башне "В", в которой устанавливался сдвоенный 9-метровый дальномер. Основная башенка управления огнем ГК находилась в носу, а бронированный запасной пункт управления - в корме. В обоих директорах двух первых кораблей размещались 15-футовые (4,57-м) дальномеры, а на остальных трех линкорах в передних директорах устанавливались 22-футовые (6,7-м) дальномеры. Кроме того, в каждой башне имелись развитые средства автономного управления стрельбой. Они включали пост местного наведения (LDS - local director sight) состоящий из бинокулярного прицела и сервопривода, а также аналоговую ЭВМ, аналогичную установленным в ЦАП, но несколько упрощенного устройства. Пост располагался между левой парой орудий (в 4-орудийных башнях), а вычислительное устройство - в так называемой "камере тишины", звукоизолированном помещении, располагавшемся в барбете под левым внутренним орудием. Дистанцию определяли с помощью дальномеров, расположенных в задней части башен. В четырехорудийных башнях "А" и "Y" размещались 12,5-метровые дальномеры, в возвышенной башне "В" - сдвоенный 9-метровый. В общем местное управление огнем оценивалось весьма высоко, хотя в автономном режиме оно было лишено данных от радиолокационных станций. Впрочем, дистанция стрельбы при местном управлении не превышала 6-8 миль ввиду относительно небольшого возвышения постов над уровнем воды.

Бурно развивавшаяся в начале 40-х годов радиолокационная аппаратура немедленно занимала свое место на КДП "кингов", заменяя оптические визиры и дальномеры в качестве основного средства определения исходных параметров для стрельбы. Эволюция РЛС в составе вооружения описана ниже. Однако даже при высокой насыщенности радиолокационными средствами английские артиллеристы даже в конце 1943 г. (в бою с "Шарнхорстом") предпочитали вести стрельбу при традиционных методах наблюдения за целью и всплесками. Радиолокаторы использовались главным образом как средства обнаружения и сопровождения целей, а полностью стрельба по их данным велась только в условиях плохой видимости.

Выбор 133-мм калибра для вспомогательной батареи являлся результатом едва ли менее серьезного изучения, чем выбор ГК. С самого начала предполагалось, что вспомогательные пушки должны быть универсальными. Здесь британцы шли на шаг впереди своих будущих противников - немцев и итальянцев. Наличие на корабле, создаваемом в условиях столь жестких ограничений по водоизмещению, двух отдельных калибров, противоминного и зенитного, было бы непростительной ошибкой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: