Михаил Барклай-де-Толли - Изображение военных действий 1812 года

- Название:Изображение военных действий 1812 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59093-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Барклай-де-Толли - Изображение военных действий 1812 года краткое содержание

А Барклай де Толли? Тоже вроде бы да… но как-то неуверенно, на втором плане. Удивительная – и, к сожалению, далеко не единичная для нашей истории – ситуация: человек, гениальное стратегическое предвидение которого позволило сохранить армию и дать победное решающее сражение врагу, среди соотечественников считался чуть ли не предателем.

О том, что Кутузов – победитель Наполеона, каждый знает со школьной скамьи, и умалять его заслуги неблагодарно. Но что бы сделал Михаил Илларионович, если бы при Бородине у него не было армии? А ведь армию сохранил Барклай. И именно Барклай де Толли впервые в войнах такого масштаба применил тактику «выжженной земли», когда противник отрезается от тыла и снабжения. Потому-то французы пришли к Бородино не на пике боевого духа, а измотанные «ничейными» сражениями и партизанской войной.

Выдающемуся полководцу Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли (1761—1818) довелось командовать русской армией в начальный, самый тяжелый период Отечественной войны 1812 года. Его книга «Изображение военных действий 1812 года» – это повествование от первого лица, собрание документов, в которых содержатся ответы на вопросы: почему было предпринято стратегическое отступление, кто принимал важнейшие решения и как удалось переломить ход событий и одолеть считавшуюся непобедимой армию Наполеона. Современный читатель сможет окунуться в атмосферу тех лет и почувствовать, чем стало для страны то отступление и какой ценой была оплачена та победа, 200-летие которой Россия отмечала в 2012 году.

Барклаю де Толли не повезло стать «пророком» в своем Отечестве. И происхождение у него было «неправильное»: ну какой патриот России из человека, с рождения звавшегося Михаэлем Андреасом Барклаем де Толли? И по служебной лестнице он взлетел стремительно, обойдя многих «достойных». Да и военные подвиги его были в основном… арьергардные. Так что в 1812 г. его осуждали. Кто молча, а кто и открыто. И Барклай, чувствуя за собой вину, которой не было, пытался ее искупить, намеренно подставляясь под пули в Бородинском сражении. Но смерть обошла его стороной, а в Заграничном походе, за взятие Парижа, Михаил Богданович получил фельдмаршальский жезл.

Одним из первых об истинной роли Барклая де Толли в Отечественной войне 1812 года заговорил А. С. Пушкин. Его стихотворение «Полководец» посвящено нашему герою, а в «ненаписанной» 10‑й главе «Евгения Онегина» есть такие строки:

Гроза Двенадцатого года Настала – кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима иль русский бог? Так пусть же время – самый справедливый судья – все расставит по своим местам и полной мерой воздаст великому русскому полководцу, незаслуженно обойденному благодарностью современников.

Электронная публикация книги М. Б. Барклая де Толли включает полный текст бумажной книги и избранный иллюстративный материал. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу с исключительной подборкой иллюстраций, расширенными комментариями к тексту и иллюстративному материалу. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Изображение военных действий 1812 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К этому побуждали союзников три причины: невозможность оставить графа Витгенштейна одного, ибо, в случае сильного на него нападения, горы, отделявшие его от других колонн Главной армии, не дозволили бы скоро подкрепить его; опасение, чтобы Наполеон, пользуясь удалением союзных войск из Богемии, не вторгся в нее и, заняв Прагу, не ударил бы в тыл Главной армии, и, наконец, необходимость отвлечь силы неприятеля от армии Блюхера и шведского принца. Взятие Дрездена пресекло бы также Наполеону отступление за Эльбу.

До сих пор, начиная с войны 1806 года, мы описывали распоряжения и действия Барклая де Толли с подробностью, едва ли не выходящей из пределов, принятых для жизнеописаний генералов, бывших сподвижниками императора Александра в последней его, громадной борьбе с Наполеоном.

Входя в такие подробности, мы желали, по возможности, не упустить из вида читателей всех тех заслуг Барклая де Толли в походе 1806 и 1807 годов против французов и 1808 и 1809 годов против шведов, которыми он стяжал, в высокой мере, доверие императора Александра, в два года времени возведшего его с чина генерал-майора и звания бригадного командира в чин генерала от инфантерии и на степени главнокомандующего и военного министра.

В обозрении действий Барклая по управлению Военным министерством сочли мы необходимым указать на все, сделанное им по этой части. В описании Отечественной войны, в особенности, следили мы, можно сказать, за каждым шагом Барклая, руководствуясь желанием изложить отчетливо и беспристрастно действия и побудительные причины действий Барклая, навлекшие на себя столько несправедливых обвинений и набросившие какую-то тень на имя его и самую его память.

Наконец, мы говорили с довольной подробностью об участии его в событиях, предшествовавших Пойшвицкому перемирию, потому что в этих событиях Барклаю приходилось действовать более или менее самостоятельно. С августа 1813 года вид дел изменяется. Став в голове только части войск Главной армии, в подчиненности у князя Шварценберга и под влиянием постоянно находившихся при этой армии трех монархов, Барклай становится уже совсем в иное, вполне зависимое положение, и, только по временам, в некоторых моментах войны, является отдельным действователем.

Эти причины заставляют нас значительно сжать, сократить, последующую часть нашего повествования о Барклае, который, впрочем, как предводитель наших и прусских войск в Главной союзной армии и как постоянный муж советов, во всем, что предпринималось и совершалось для сокрушения Наполеона, должен был иметь большое влияние на ход войны, окончившейся с покорением Парижа.

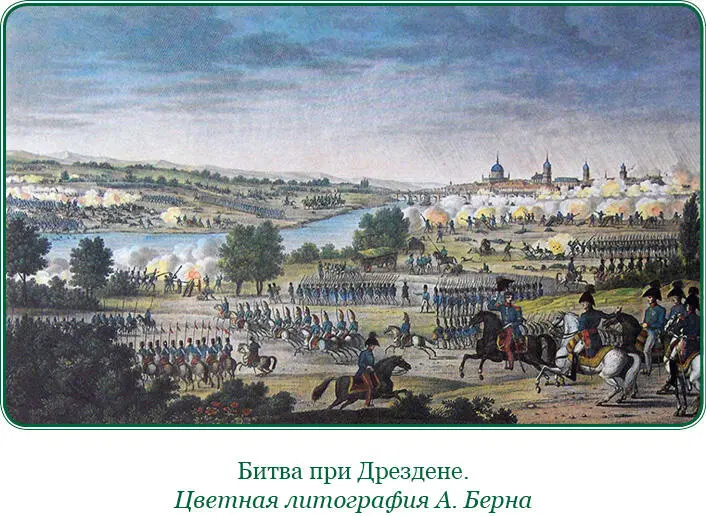

Мы уже говорили о наступательном движении союзников против Дрездена. Оно началось 10 августа, а 14-го поутру последовала общая атака на город, защищаемый только корпусом Сен-Сира. Малочисленность неприятельских войск, в сравнении с нападающими, предвещала верную победу, и точно: начало атаки было ознаменовано успехами, но вскоре, часа через два времени, прибытие Наполеона из Бауцена со свежими войсками изменило положение дела. Атакованные, в свою очередь, союзники должны были отступить и возвратиться к тем самым высотам, с которых пошли на приступ.

Проведя на них ненастную и бурную ночь, под проливным дождем, они предполагали принять поутру сражение. Оно действительно последовало на другой день, 15 августа, и окончилось в пользу французов. Наполеон, разбив на правом своем крыле австрийцев, повел ложные нападения на центр союзных войск и в то же время послал маршала Мортье овладеть дорогой в Пирну.

Исполняя это движение и тесня правое наше крыло, Мортье до того отдалился от своей армии, что корпус его сделался как бы отрезанным от нее. Пользуясь этим обстоятельством, союзные государи велели Клейсту с прусскими и Милорадовичу с частью наших войск ударить в правое крыло Мортье, между тем как Барклай де Толли, с войсками графа Витгенштейна и остальными резервами, должен был спуститься с гор от Лейбница и Репка, для нападения на маршала с фронта.

Последнее движение оказалось невозможным, по крайней мере, слишком неудобным в исполнении, по причине опасности потерять всю артиллерию, которую, в случае неудачи, при тогдашней глубокой грязи, не было бы средств ввезти обратно на горы.

Прибытие новых войск давало союзникам возможность возобновить сражение в следующий день, но представление князя Шварценберга, что у австрийцев оказался недостаток в снарядах, продовольствии и даже в обуви, заставило монархов решиться на отступление, как ни было оно трудно, ибо, чрез занятие французами Пирнской и Фрейбергской дорог, надлежало идти в промежутке их, по горным теснинам, где, при быстром преследовании со стороны неприятеля, союзная армия могла лишиться артиллерии и обозов.

Войска начали сниматься с позиции в 5 часов вечера. Отступление производилось в глубоком мраке, по гористым, совершенно испорченным от дождя дорогам, при чем Барклаю, со всеми бывшими у него войсками, предписано было идти через Дону, Гисгюбель и Петерсвальде, к Теплицу.

Сравнивая данную ему диспозицию с положением неприятельских войск, он расчел, что если исполнит ее в точности, то встретит на дороге корпус генерала Вандамма, посланный Наполеоном для занятия теснин при Гисгюбеле и Петерсвальде, по дороге из Богемии в Дрезден, и, пока будет сквозь него пробиваться, Наполеон выступит из Дрездена и атакует наши и прусские войска с тыла, отчего они поставлены будут между двумя огнями.

Для избежания этого, Барклай велел всем своим войскам пойти правее предназначенного направления: графу Витгенштейну и русским резервам через Диппольдпсвальде, а Клейсту через Максен. Стоявшему у Пирны, с 2-м пехотным корпусом, 1-й гвардейской пехотной дивизией и несколькими кавалерийскими полками, графу Остерману-Толстому велено было следовать на соединение с армиею, также через Максен, если бы дорога из Пирны на Теплиц была уже занята неприятелем.

Желая предупредить французов в Теплице и тем спасти всю армию, граф Остерман пошел не на Максен, как предписывал ему Барклай де Толли, а на Гисгюбель, Петерсвальде и Кульм, и эта-то благоразумная решимость имела последствием знаменитую Кульмскую битву, в которой наши полки лейб-гвардии, Преображенский, Семеновский, Измайловский, егерский и гвардейский экипаж, покрыли себя славой в слишком неравной борьбе с Вандаммом.

Битва эта происходила 17 августа. В ночь на 18-е число император Александр занялся приготовлениями к нападению на Вандамма, потому что в это время наши, прусские и часть австрийских войск уже были в соединении между Кульмом и Теплицем. Исполнение атаки было возложено на Барклая, который, стоя впереди Теплица, поручил правое свое крыло австрийскому генералу графу Коллоредо, левое Раевскому, центр Милорадовичу, а резерв великому князю Константину Павловичу. Вандамм стоял впереди Кульма, упираясь правым крылом в горы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: