Виктор Попенко - Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации

- Название:Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Кладезь

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-084476-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Попенко - Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации краткое содержание

Сегодня у вас есть редкая возможность — узнать основные исторические детали сложнейших операций ЦРУ и КГБ.

Инструкции по применению уникальных устройств, оружия, микрофототехники, скрытых микрофонов и диктофонов, используемых во время слежки и операций по сбору информации. Методы вербовки и переманивание агентов противника. Государственные перевороты и описание реальных операций, направленных на подрыв шпионской деятельности противника.

Эта книга содержит редкую информацию по подготовке секретных агентов ЦРУ и раскрывает особенности шпионских операций.

Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

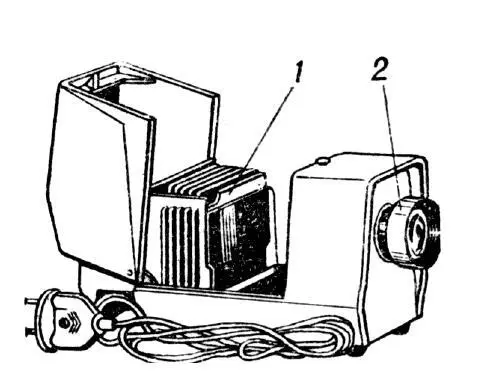

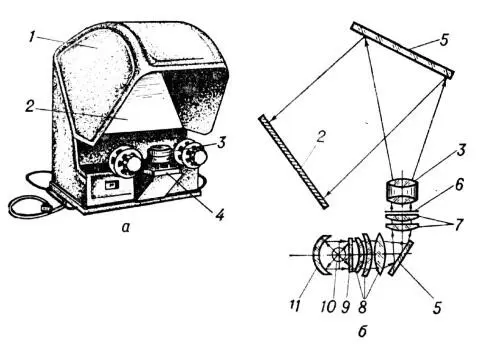

Оптическая схема простейшего эпидпаскопа в двух режимах его работы (для простоты показан Лиан) один источник света — лампа накаливания 2): а) эпископическая проекция; б) диаскопическая проекция. При эпископической проекции в светозащитном кожухе 1 лучи от 2 c помощью сферических зеркал 3 и 5 освещают непрозрачный объект 6. диффузно рассеянные к — рым лучи частично попадают в светосильны й проекционный объектив 7, отражаясь от зеркала 4. 11 — вентилятор, изображение к — рого символизирует наличие системы охлаждения. При диаскопической проекции зеркало 5 отклоняется, открывая доступ лучам от источника 2 в конденсор 8. Последний, равномерно освещая диапозитив, вставленный в рамку 9, направляет лучи в объектив 10, проецирующий изображение на экран.

Рис. 221.Диаскоп: 1–фонарь; 2–проекционный объектив Бобина с плёнкой

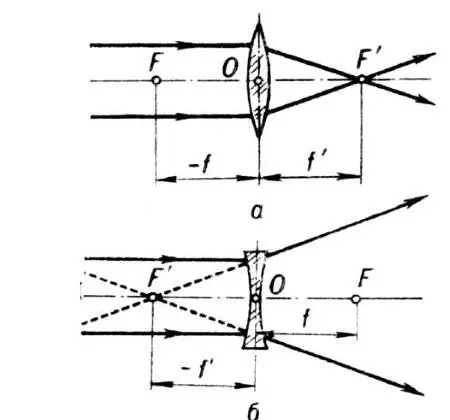

Рис. 222.Лупы

Рис. 223.Ход лучей в линзе: a — собирающей; 6–рассеивающей

О — оптический центр, F — передний фокус, F’ — задний фокус, f — фокусное расстояние.

Рис. 224.Лупы

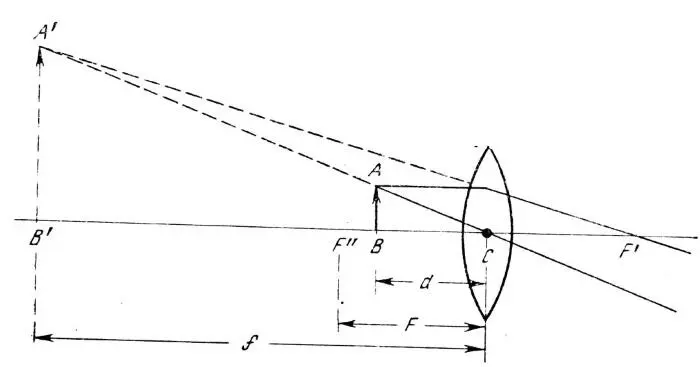

Рис. 225.Оптическая схема лупы

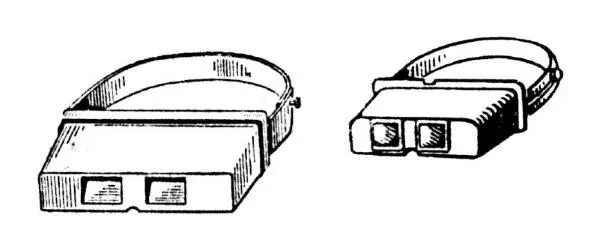

Рис. 226.Налобные бинокулярные лупы

Простейший оптический увеличительный прибор — лупа представляет собой обычную собирательную линзу. Основными характеристиками линзы являются: главный фокус и главное фокусное расстояние. Главный фокус есть место схождения лучей, параллельных главной оптической оси линзы. Расстояние от линзы до главного фокуса есть главное фокусное расстояние. Для того, чтобы узнать главное фокусное расстояние лупы, нужно получить изображение предмета, находящегося на удалении, например, изображение солнца и измерить расстояние изображения от лупы. Просматриваемый кадр АВ (рис. 225) помещается на расстоянии d, меньшем главного фокусного расстояния F. Получается мнимое прямое увеличенное изображение кадра А ‘В’ на расстоянии f от оптического центра С лупы. Наилучшие условия для просмотра создаются в том случае, когда кадр находится в фокальнои плоскости лупы*, a глаз непосредственно приближен к лупе. Степень увеличения лупы — N определяется по формуле Н = 250/F, где F— главное фокусное расстояние лупы, a 250 — расстояние наилучшего зрения в мм. Так, при F = 50 мм лупа имеет пятикратное увеличение. Чем меньше фокусное расстояние лупы, тем больше её увеличение. Обычно пользуются лупами с увеличением от 2 до 10X. Лупы с большим увеличением дают существенные искажения.

*Фокальной плоскостью называется плоскость, проходящая через главный фокус перпендикулярно главной оптической оси.

В читальном аппарате с просветным экраном лучи света через теплофильтр попадают на кадр микрофильма, изображение которого с помощью объектива и системы зеркал проецируется на просветный экран.

Рис. 227.Читальный аппарат с диффузно отражающим экраном: а — внешний;, б — оптическая схема, 1 — светозащитный кожух, 2 — экран, 3 — объектив. 4 — фильмовый канал, 5 — зеркало, 6 — кадр микрофильма, 7 — коллективная линза, 8 — конденсор. 9 — теплофильтр, 10 — электрическая лампочка, 11 — рефлектор

Рис. 228.Схема читающего устройства

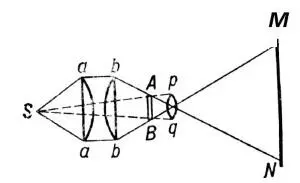

Схема проекционного аппарата с конденсором, S — источник света, oabb — конденсор, AB — проецируемый предмет, pq — проекционный объектив, MN — экран, Угол aSa раствора лучей, собираемых конденсором, значительно больше угла ASB раствора лучей, попадающих на предмет в отсутствие конденсора.

Иногда у агента возникает необходимость получить увеличенный дубликат какого-либо кадра. Для этого служит читально-копировальный аппарат, в котором конструктивно объединены читальный аппарат и репрографическое устройство. Первые читально-копировальные аппараты фирмы «Kodak» (США, 30-е гг. XX в.) осуществляли копирование на фотобумаге. В современных читально-копировальных аппаратах увеличенные копии получают на электрофотополупроводниковой бумаге или на обычной бумаге способом электрофотографического копирования. Работа с читально-копировальными аппаратами осуществляется в два этапа: поиск (чтение) нужного кадра микрофильма на экране и получение с него увеличенной копии.

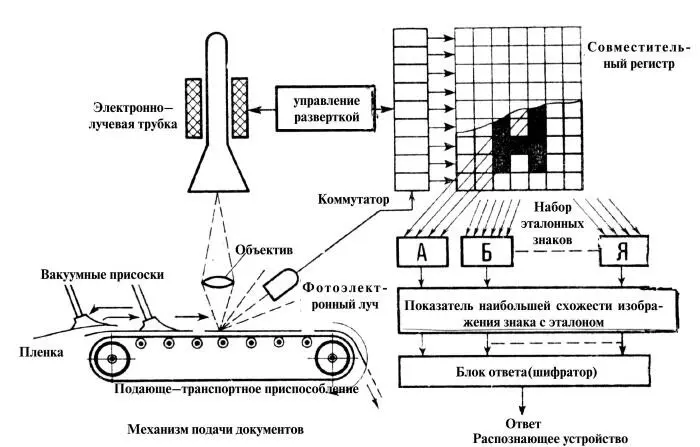

Читающее устройство служит для автоматического распознавания рукописных букв, цифр или других знаков на микропленке с последующим кодированием считанных данных для ввода в компьютер непосредственно «с листа», без предварительной перезаписи ее на другие носители информации.

Читающее устройство (рис. 228) состоит из блоков развертки изображения и опознавания. Оно характеризуется скоростью чтения и опознавания, видом распознаваемого алфавита, методами опознавания.

Распознавание знаков в читающем устройстве основано на измерении «черноты»(т. е. коэффициента поглощения света) отдельных очень маленьких (например, размером 0,1 х 0,1 мм 2) элементарных участков, площадок, на которые при чтении разделяется поле с изображением читаемого знака, и последующем сравнении полученных результатов с аналогичными данными по идеализированным, обобщенным изображениям, знаков-эталонам. Как правило, точного совпадения изображения с эталоном не требуется: сравнение обычно продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто наименьшее допустимое значение величины, характеризующей сходство изображения с эталоном. В результате сравнения вырабатывается код, соответствующий номеру эталона, наименованию знака или его положению в алфавите. Вырабатываемые коды на выходе читающего устройства обычно реализуются в виде электрических сигналов.

Для измерения черноты применяют либо системы сканирующего типа, подобные тем, что используются в телевизионных передающих камерах, либо системы параллельной дискретизации, в которых с помощью миниатюрных светочувствительных элементов (например, фотодиодов) одновременно измеряется чернота многих элементарных участков изображения (такая система по своему устройству напоминает сетчатку глаза).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: