Артем Драбкин - Штурмовики. «Мы взлетали в ад»

- Название:Штурмовики. «Мы взлетали в ад»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-56305-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Артем Драбкин - Штурмовики. «Мы взлетали в ад» краткое содержание

Продолжая бестселлеры «Я дрался на Ил-2» и «Я – «"Черная Смерть"», НОВАЯ КНИГА ведущего военного историка позволяет не просто осознать, а прочувствовать, что значит воевать на «горбатом» (фронтовое прозвище «ила»), каково это – день за днем лезть в самое пекло, в непролазную чащу зенитных трасс и бурелом заградительного огня, какие шансы выжить после атаки немецких истребителей и насколько уязвима броня «летающего танка», защищавшая лишь от пуль и осколков, как выглядит кабина после прямого попадания вражеского снаряда, каково возвращаться с задания «на честном слове и на одном крыле» и гореть в подбитом «иле», как недолго жили и страшно умирали наши летчики-штурмовики – и какую цену они платили за право стать для врага «Черной Смертью».

Штурмовики. «Мы взлетали в ад» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Подойдя к такой цели, командир группы, а вслед за ним и ведомые производили первую атаку с правым или левым разворотом, затем делали энергичный развороте противоположную сторону и вторично атаковали цель и т. д. В зависимости от длины цели группа производила до 3–5 атак и уходила на свою территорию.

Уход от цели после атаки осуществлялся на бреющем полете. При этом ведомые шли с небольшим превышением над самолетом ведущего группы, чтобы быть хорошо видными командиру. Как правило, после выхода за пределы зоны зенитного огня ведущий снижал скорость, увеличивал высоту полета и выполнял маневр «змейка». Это давало возможность ведомым занять свое место в боевом порядке и одновременно обеспечивало обзор воздушного пространства в задней полусфере.

В некоторых случаях для сбора группы после атаки на удалении от цели около 10–15 км над характерным ориентиром назначалась зона ожидания.

Борьба с истребительной авиацией противника в воздухе не входила в задачи штурмовиков, поэтому летчикам рекомендовалось всеми способами уклоняться от боя с ними, особенно при полете к цели, используя для этого особенности рельефа местности, метеоусловия и военную хитрость. В то же время при встрече с истребителями люфтваффе требовалось смело вступать с ними в активный воздушный бой, используя при этом все летно-боевые возможности самолета Ил-2, а также обеспечивая взаимную поддержку экипажей из состава группы штурмовиков и своих истребителей прикрытия.

Для обеспечения защиты от атак истребителей предлагалось занимать боевой порядок фронт с сокращенными дистанциями между самолетами. При этом атакованный штурмовик должен был выполнять развороты и скольжения в сторону из-под атакующего истребителя с целью срыва ведения прицельного огня, а «свободные» штурмовики – огнем из пушек и пулеметов отбивать атаку, производя резкие развороты в сторону истребителя.

Кроме этого, рассматривались варианты эшелонирования боевого порядка штурмовиков по высоте (300–400 м): нижний эшелон штурмовиков штурмует цель, а верхний – обеспечивает защиту от атак немецких истребителей. При повторной атаке обе группы штурмовиков менялись местами.

В качестве основного при ведении оборонительного воздушного боя с истребителями противника предлагался круг одиночных самолетов, при котором каждый самолет в круге мог защитить хвост впередиидущего самолета. Однако при обсуждении этот боевой порядок не нашел поддержки у большинства летного состава. Считалось, что выполненный вовремя переход на бреющий полет решает все проблемы разом, особенно если поблизости находятся свои истребители прикрытия и зенитная артиллерия.

В этой связи особое внимание было уделено вопросам организации в полете непрерывного кругового наблюдения за воздухом, что обеспечивало защиту штурмовиков от внезапного нападения противника. Наиболее опасным в этом отношении являлся период, когда штурмовики после выполнения боевого задания возвращались на свой аэродром и бдительность летчиков ослабевала.

Опыт показывал, что нарушение боевого порядка и отрыв от него отдельных экипажей обязательно приводили к гибели последних, даже если это были опытные воздушные бойцы с большим налетом на Ил-2. Поэтому сохранение целостности боевого порядка и огневого взаимодействия между самолетами в группе являлось главным фактором снижения потерь от действия истребителей противника. При этом обращалось внимание на обеспечение слетанности группы штурмовиков и хорошей техники пилотирования летчиков как залог успеха в бою с истребителями. Задача командира группы штурмовиков состояла прежде всего в том, чтобы быстро собрать группу после атаки цели и исключить всякое нарушение боевого порядка при появлении истребителей противника.

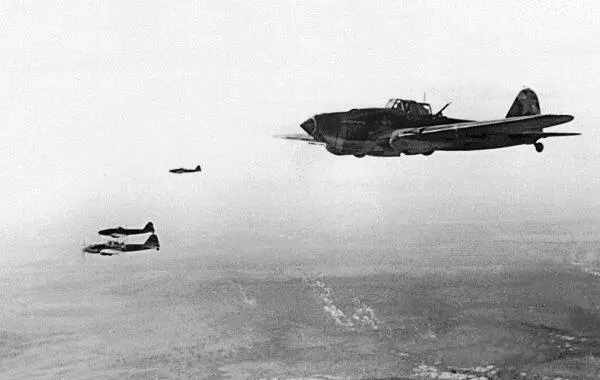

Ил-2 на взлете. Курское направление, 1943 г.

Управление штурмовиками в воздухе организовывалось в это время главным образом путем подачи сигналов и команд эволюциями самолета, личным примером ведущего группы, редко по радио. Командир штурмового полка вылетал на боевые задания в случае, если полк выполнял задачу всем составом или большей своей частью, а также при выполнении особо трудных боевых задач. Командир эскадрильи всегда лично водил свою эскадрилью на выполнение боевых задач.

Ил-2 7 гшап 230 шад в боевом строю. На ближнем плане самолет будущего Героя Советского Союза капитана В. Б. Емельяненко, август 1943 г.

В случае когда штурмовики прикрывались своими истребителями, а это случалось не так часто, как того хотелось бы, истребители сопровождения держались позади на 600–800 м и выше штурмовиков на 200–400 м. Экипажи штурмовиков и истребителей поддерживали в полете главным образом лишь зрительную связь и редко радиосвязь. Поэтому управление истребителями прикрытия в полете и в бою с противником фактически не осуществлялось. Расчет строился на опыте и сообразительности ведущего группы истребителей. Более того, сопровождение получалось в основном только до линии фронта, так как после перехода штурмовиков на бреющий полет прикрывающие истребители, как правило, теряли их из виду на фоне земли. По этой причине, если удар наносился по заранее известной цели, штурмовики и истребители выполняли полет до цели самостоятельно. При этом летящие выше истребители, помимо обеспечения действий штурмовиков от атак истребителей люфтваффе в районе цели, отвлекали внимание немецких зенитчиков, чем давали возможность штурмовикам беспрепятственно нанести бомбоштурмовой удар. Задача прикрытия серьезно осложнялась еще и тем обстоятельством, что на отходе от цели после удара штурмовики сильно растягивались, появлялись отстающие, а при атаке противника штурмовики пытались уйти от опасности за счет скорости. Появлялись разрывы в системе огневой поддержки экипажей. В этих условиях истребители прикрытия, если не были связаны воздушным боем противником, не всегда успевали защитить каждый экипаж. К тому же штурмовики при уходе от цели стремились уйти на низкую высоту и расходились в разные стороны. Надежно прикрыть рассредоточенную группу штурмовиков практически оказывалось невозможным. Сопровождающим истребителям приходилось решать непростую задачу – за кем идти, кого прикрывать. Необходимо учитывать, что истребители прикрытия, «обеспечивая безопасность и сохранность штурмовиков, вынуждены вести воздушный бой в невыгодных для себя условиях рассредоточения по фронту, в глубину и по высоте».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: