Алексей Олейников - Русская и советская кавалерия. Русско-японская, Первая Мировая, Гражданская

- Название:Русская и советская кавалерия. Русско-японская, Первая Мировая, Гражданская

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-117305-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Олейников - Русская и советская кавалерия. Русско-японская, Первая Мировая, Гражданская краткое содержание

НОВАЯ КНИГА ведущего историка русской армии первой четверти XX столетия на основе архивных материалов подробно рассматривает организацию, тактику, вооружение и боевое применение кавалерии в Русско-японской, Первой Мировой и Гражданской войнах. Особое внимание уделено роли кавалерии в сражениях 1914-1916 гг., которая до сих пор оставалась за пределами интересов историков Великой войны.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Русская и советская кавалерия. Русско-японская, Первая Мировая, Гражданская - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

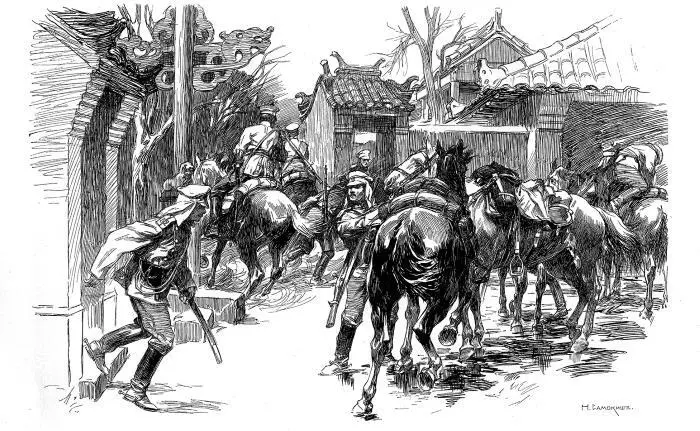

У драгун на Тайдзыхе.

Майский набег происходил в тех же условиях – полного отсутствия скрытности. Уже после смотра главнокомандующим Кавказской казачьей дивизии у Гунчжулина 25 апреля стало известно о назначении дивизии в состав конного отряда Мищенко – для действий на правом фланге 2-й армии. 29-го утром дивизия выступила из Бамиенчена, крайнего правого фланга 2-й армии на Гуюши (переправа через р. Дун-Ляохе), оставив весь колесный обоз в Бамиенчене, что ясно указывало местному населению на участие дивизии в дальнем набеге. К вечеру 30 апреля дивизия пришла в Ляоянвопу на границе Монголии, только что занятую в тот день Забайкальской казачьей бригадой после боя с хунхузами и спешенными японскими драгунами. В Ляоянвопу отряд собирался почти на глазах японцев в течение нескольких дней, привлекая на себя внимание японцев высылкой разъездов, стычками с хунхузами и японской кавалерией.

У драгун на Тайдзыхе.

Следовало или идти в набег безостановочно (из Бамиенчена), чтобы не давать японцам ни одного лишнего дня для отдачи соответствующих распоряжений, или же, наоборот, остаться в Ляоянвопу в течение 10–14 дней, чтобы в сборе конного корпуса выступом впереди правого фланга русских армий японцы могли видеть лишь удлинение общего фронта против переброшенной за р. Дун-Ляохе 7-й японской дивизии, занимавшей окрестности Кайпина (такова и была роль конного отряда по возвращении из набега – вплоть до конца кампании). Затем, когда японцы свыклись бы с присутствием конницы впереди их левого фланга и деятельность их тыловых учреждений начала бы нормально функционировать, быстрым налетом наскочить на их коммуникационные линии.

Направление движения конного отряда от Ляоянвопы было выбрано, как отмечено выше, неудачно, так как все время выводило отряд на расположение японских частей, сначала на левый фланг передовой линии, затем в ближний тыл.

У драгун на Тайдзыхе.

Японцы, видимо, ожидали движения конного отряда в обход их левого фланга и действий в тыл. Для них было важно выяснить, куда именно направляется отряд, то есть в ближний или дальний тыл, – и отряд своим движением точно указывал японцам путь и цель действий. По мере движения конного корпуса к югу с целью проникнуть в неприятельский тыл японцы все южнее и южнее выдвигали навстречу небольшие отряды, которые его задерживали. Так, части 49-го резервного пехотного полка, остановившие 7 мая движение отряда на этапную линию армии Ноги Шифусы – Факумынь, заняли позицию в ночь с 7 мая, накануне боя. Прежняя этапная линия японцев от Синминтина на Факумынь была временно закрыта и перенесена по р. Ляохе до Шифусы и дальше по Мукден-Факумынской дороге дней за десять до прихода конного корпуса, что совпадает со временем выступления Кавказской дивизии из Гунчжулина.

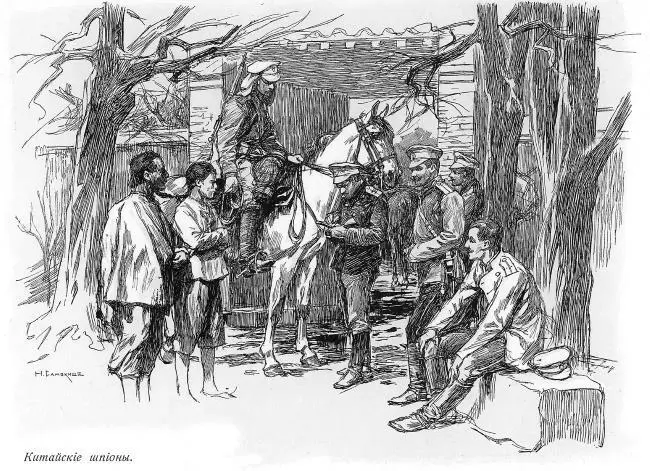

У драгун на Тайдзыхе.

О Хайченском набеге заранее никто даже из участников ничего не знал. Накануне выступления, 4 февраля поздно вечером, были вызваны, по словам одного из участников набега подъесаула Елчанинова, к командиру 1-го Верхнеудинского казачьего полка сотенные командиры и от него узнали о назначении от полка экстренно двух сотен «для выполнения весьма трудной задачи». Командиры сотен, которым по жребию предстояло участвовать в операции, тут же получили приказ отправиться в штаб отряда. Только там от начальника отряда генерала Ренненкампфа собравшиеся сотенные командиры во главе с полковником Гилленшмидтом узнали о возложенной на них задаче – взорвать один из железнодорожных мостов. На другой день к 13 часам летучий отряд собрался у штаба конного отряда и выступил в набег – но и тут не только никто из остающихся в отряде, но и участники набега точно не знали об окончательно выбранной цели действий. Эта цель была установлена начальником летучего отряда совместно с офицерами (что нельзя не признать верным, так как в таком рискованном деле каждый из них мог рассчитывать оказаться во главе отряда) лишь в д. Тава – на последней остановке перед нападением на мост.

Наконец, само движение было произведено весьма скрытно – благодаря тому, что в районе расположения противника шли исключительно ночью и без дорог, минуя деревни, а также благодаря быстроте движения и заметанию следов переменой направления из д. Сидякошен на запад, что дало отряду возможность уйти от неприятельских дозоров, следивших за ним в течение первого перехода. Во время продолжительной остановки в д. Тава с 4,5 часов утра до 7 часов вечера 7 февраля были приняты все меры, обеспечившие скрытность: деревня была оцеплена пешими часовыми и весь отряд был спрятан в 4 дворах.

У драгун на Тайдзыхе.

В смысле скрытности подготовки и организации движения Хайченский набег является положительным образцом. Правда, здесь участвовал небольшой летучий отряд, который мог пройти более незаметно и скрытно, чем конные корпуса, как при движении на Инкоу и за Факумынь.

Конные корпуса попыткой с помощью демонстраций скрыть истинное направление своего движения не воспользовались.

Одним из главных факторов, влияющих на быстроту движения кавалерийского отряда в набеге, является его подвижность, легкость, что подразумевает отсутствие тяжелого и громоздкого обоза. Между тем в истории конницы еще не было случая придачи конному корпусу вьючного транспорта с пешими проводниками, как это было при отправлении в Инкоуский набег. Посадка этих проводников из бывших пехотинцев на одну из вьючных лошадей на вьючное седло не устраняла громоздкости подобного транспорта в 1500 коней, где на каждого плохо обученного проводника приходилось по 4 плохо пригнанных вьюка. Все недостатки организации вьючного обоза и присоединения его к конному отряду сказались на первом же переходе – когда обоз двигался со скоростью 2–3 км в час и прибыл на ночлег только в 22 часа. Чтобы облегчить транспорт, полки на походе несколько раз получали приказы разбирать из транспорта продовольствие и фураж, но это только перегружало строевых лошадей, и дело кончалось тем, что казаки бросали выданный им из транспорта фураж. И большинство продуктов, поднятых транспортами, было брошено по дороге.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: