Геннадий Ростовский - Капустин Яр: село, город, полигон

- Название:Капустин Яр: село, город, полигон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Ростовский - Капустин Яр: село, город, полигон краткое содержание

Капустин Яр: село, город, полигон - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для сравнения: корова стоила 25 рублей, красную рыбу (осетра, белугу, севрюгу) купцы принимали по 15-20 копеек за пуд, а продавали в городах по 3 рубля и дороже. Строительство небольшого дома обходилось в 250-300 рублей.

Бедняки и батраки жили плохо, едва сводили концы с концами. Их дети бегали разутыми и раздетыми, вечно голодными. В школу не ходили, пасли скот или батрачили у богатых, мыли полы, носили воду, нянчили детей, одним словом, сами зарабатывали себе на кусок хлеба.

Некоторые бедняки относились к родившимся детям как к обузе, которую надо было кормить, обувать, одевать. Были недовольны появлением девочек, так как на них правительство пай земли не выделяло. Дети часто болели, и около половины из них умирало, не достигнув совершеннолетия.

Бедняцкие семьи заедал налог, «подушная подать». Налог брали с души, которая существует и дышит воздухом, по 7 рублей 50 копеек. Например, если семья состоит из 7 человек, надо было заплатить 52 рубля 50 копеек. А за эти деньги можно было бы купить две хорошие коровы. У большинства же бедняков ни одной коровы не было, продавать было нечего. Кроме «подушной подати» были и другие налоги, например, мирские сборы на местные нужды села (мосты и др.). Поэтому бедняку и батраку приходилось работать день и ночь, заработать у кулаков за год можно было не больше 50 рублей.

Большая часть бедняков уходила на сезонную работу к рыбопромышленникам Астрахани и Азербайджана. Мужчины – на ловлю частика и сельди, а женщины – на её уборку в тару, бочонки, солку, резку и сушку. Ежегодно на эти работы уходило не меньше 5 тысяч человек. Туда и обратно ездили за счёт рыбопромышленников. Зарабатывали за сезон (за три месяца) 30-50 рублей. Кроме того, хозяева промыслов неплохо кормили рабочих по договору: рыбой, щами, кашей с салом и мясом. Рабочие предпочитали пойти на промыслы, чем наниматься к кулаку.

К середине XIX векав центре села возникли купеческие кирпичные и деревянные дома, двухэтажные и одноэтажные, с лавками и подвальными помещениями для товаров.

Для Сельхозбанка был ранее, в начале века, построен высокий кирпичный дом, на железной крыше которого по углам были установлены высокие флюгеры (об этом здании мы ещё немного поговорим ближе к концу главы).

Со временем преподавание грамоты в церковно-приходских школах было передано народным учителям, церковнослужителям был оставлен только Закон божий. Учителями в начальную школу были присланы окончившие гимназию в уездном Царёве, что находится на месте бывшей столицы Золотой Орды.

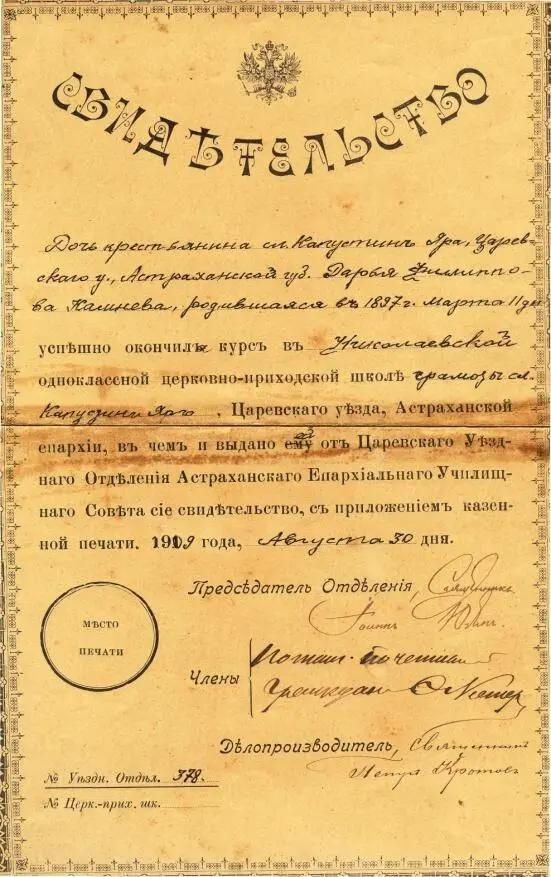

Слева: свидетельство об окончании Николаевской одноклассной церковно-приходской школы грамоты слободы Капустин Яр Царёвского уезда Астраханской епархии.

В XIX веке начали развиваться ремёсла. Появились плотники, печники, кузнецы, сапожники, портные, столяры, кровельщики. Из плотников славились Пшеничные, из печников – Яковенко, из кузнецов – Войновы, из сапожников – Валовиковы, портные – Хлыновы, Поповы, кровельщики – Тереховы, столяры – Кошеины. Лучшие мастера-ремесленники обучали молодёжь своему искусству; обучение было платным.

Село больше было похоже на слободу, то есть большое село с не крепостным населением.

Читатель может спросить: а где же крепостные? Во всей Астраханской губернии того времени (а она была не в пример нынешней весьма обширна, включая в себя Самару, Сызрань, Саратов, Царицын и пр.) насчитывалось 6 тысяч крепостных, что составляло чуть больше 2 процентов населения (см. вышеупомянутую «Историю Астраханского края»).

К концу XIX веканаселение увеличилось до 22 тысяч, слобода стала больше походить на провинциальный городок.

Построенный в 1895 году Свято-Никольский храм был рассчитан на две тысячи человек, и всё равно верующих всегда было более чем достаточно.

В храме имелся богатый иконостас из кипарисового дерева, пол из цветной бельгийской плитки, которая не утратила своей красоты и прочности до наших дней, все иконы, паникадила и подсвечники отделали

под золото. Его украшало много золотых чаш и крестов, роскошны были парчовые одеяния священников.

Над церковью возвышался огромный величины купол и колокольня в два этажа. На верхнем этаже находилось десятка два небольших колокольчиков и один большой в 200 пудов. Звонили после обедни, в царские дни, при погребении богачей и священнослужителей.

На нижнем этаже был ещё один колокол весом в 550 пудов, который привезли в Капьяр на пароходе.

В своей повести "Дурочка" наша землячка Светлана Василенко устами одной из героинь практически полностью воспроизводит соответствующее место из труда М. А Попова. Цитирую: "– А уж какой колокол был! – быстро-быстро заговорила молодуха. – Всем колоколам колокол! Пятьсот пятьдесят пудов весил! На пароходе везли по трём рекам: сперва по Волге-матушке, потом по Ахтубе, потом по Подстёпке. Я девчонкой была, помню, на пристани всем народом встречали его, будто царя. Он и правда как царь был. Царь-колокол. Силён был! Зазвонит – человека вот тут, на базаре, не услыхать. На двадцать пять километров звон его слышали: и в праздники, и в пургу, и в буран звонил.… А теперь молчит без языка.… Вырвали!" (журнал "Новый мир", №11, 1998 год).

Торжественно отмечался праздник крещения. В этот день, какая бы погода ни была, всегда от церкви к реке шла большая процессия. Священник шёл впереди и с помощью двух человек нёс над головой на реку «Иордан» – золотой крест. Посреди Подстёпки стоял уже к этому времени вырубленный изо льда голубой крест, вокруг которого вырубалась прорубь. В ней, даже если был сорокаградусный мороз, купались обнажённые верующие, в том числе и больные люди, чтобы получить исцеление. Однако зачастую вместо исцеления больные, приняв такую ледяную купель, позже умирали.

Троицкий храм, как мы уже писали, располагался на «Бучаровке», на месте нынешнего сельского рынка. Старожилы говорят, что это была однопрестольная деревянная церковь, размером превосходящая нынешний Георгиевский храм. Приходу принадлежала довольно большая территория: здания, где сейчас магазин «Берёзка». Здесь были сторожка, церковно-приходская школа, в которую бегали сельские мальчишки и девчонки, и даже своё небольшое кладбище, где хоронили священнослужителей – возле нынешнего колбасного магазина. Храм закрыли после 1937 года, а разрушили примерно через год. Деревянные стены в большинстве своём пошли на топку.

Н.А. Ивашиненко вспоминает:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: