Владимир Андриенко - Ледокольный флот России 1860-е – 1918 гг.

- Название:Ледокольный флот России 1860-е – 1918 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-037-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Андриенко - Ледокольный флот России 1860-е – 1918 гг. краткое содержание

В книге впервые воссоздается история возникновения российского ледокольного флота за указанный период. На основе архивных документов приведены исторические и технические сведения о большей части бороздивших отечественные воды с 1862 по 1917 г. ледокольных судов, а также их чертежи, схемы и фотографии. В приложении дана «Хроника истории судов ледового плавания в России». Для удобства поиска сведений имеется «Указатель судов».

Книга является научно-популярным изданием, адресованным морякам, портовикам и судостроителям, а также всем тем, кто интересуется историей отечественного судостроения и флота.

Ледокольный флот России 1860-е – 1918 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

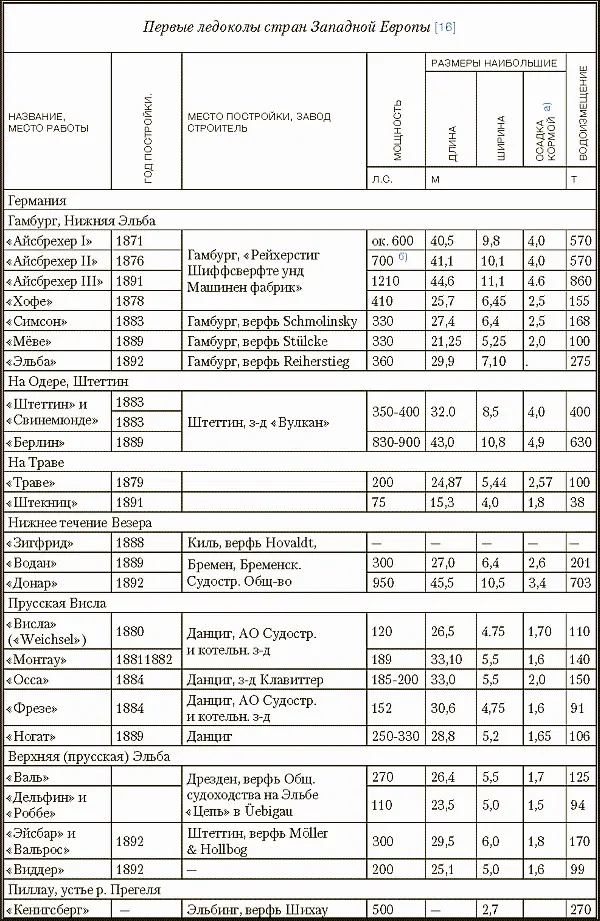

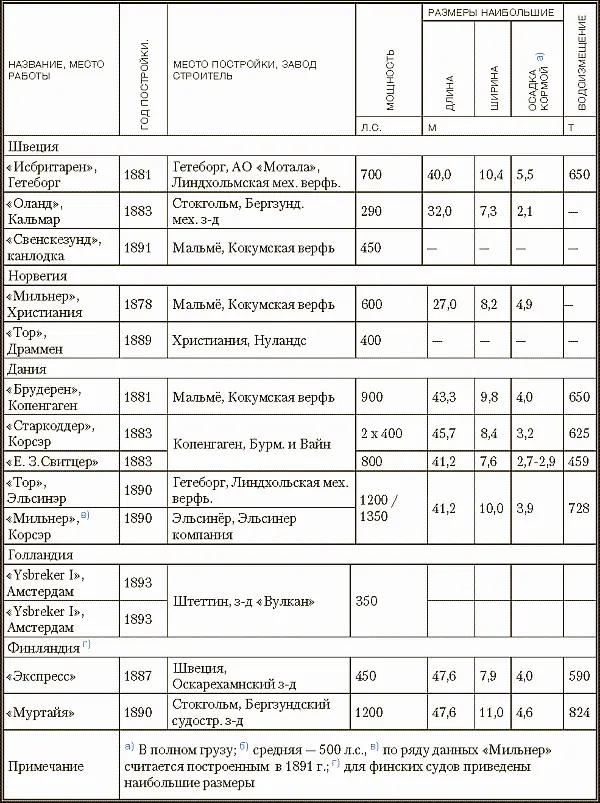

Таблица 2

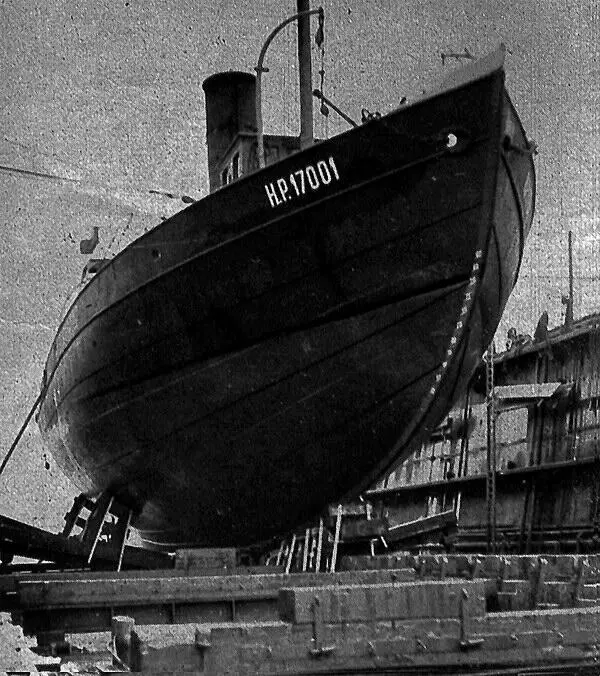

Рис. 005 а. Первый германский ледокол «Eisfuchs» (бывш. «Айсбрехер 1») в доке (вид на носовую оконечность ледокола). 1951 г.

Рис. 005 б. Теоретический чертеж ледокола «Айсбрехер 1»: а) проекция «бок», б) проекция «корпус»

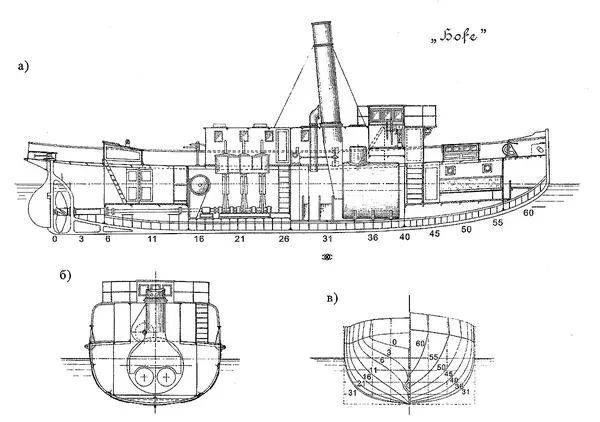

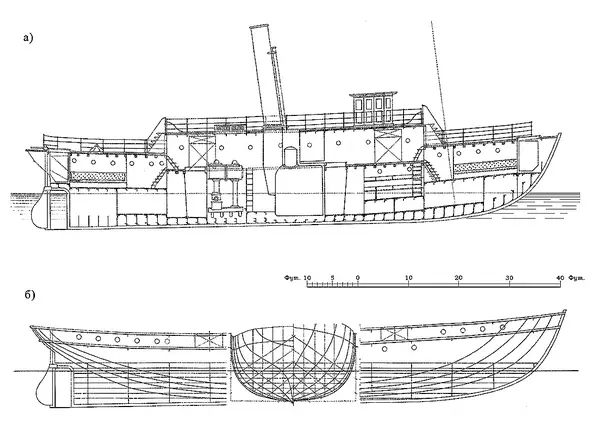

Рис. 006. Малые речные ледоколы «Хофе» («Hofe») и «Мёве» («Möve»): а) продольный разрез, б) сечение по миделю, в) проекция «корпус» теоретического чертежа

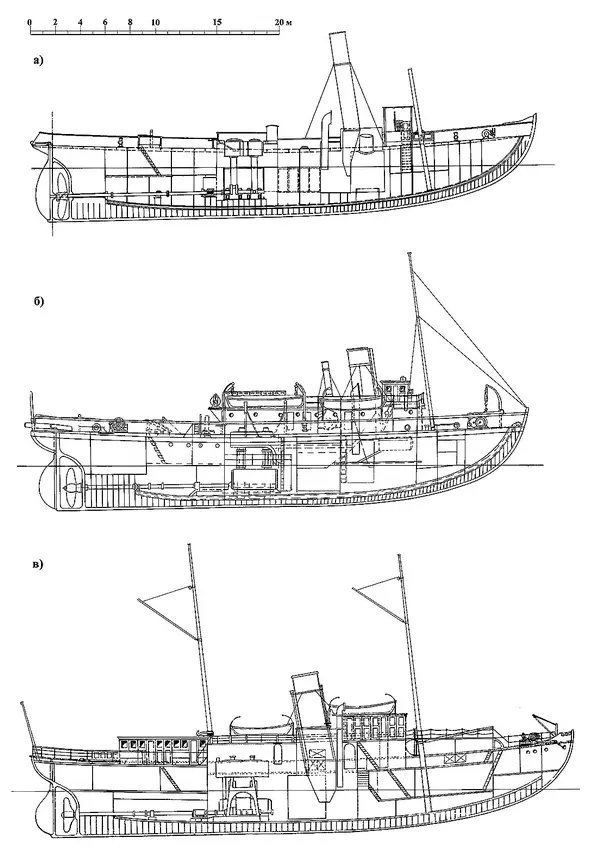

Рис. 007. Первые европейские ледоколы, продольный разрез: а) «Айсбрехер 1», б) «Исбритарен», в) «Брудерен».

Рис. 008. Теоретический чертеж ледокола «Айсбрехер 1»: а) проекция «бок», б) проекция «корпус»

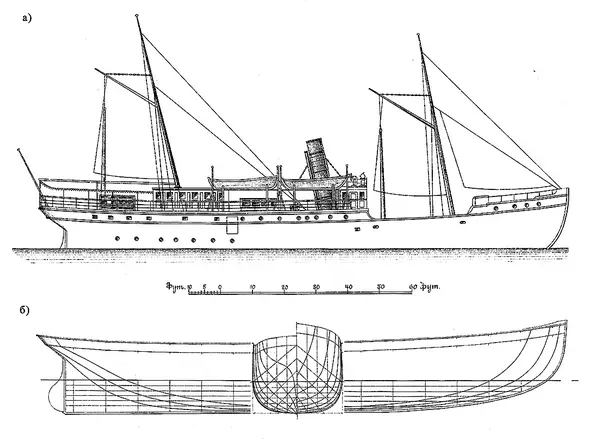

Рис. 009. Ледокольный пароход «Оланд»: а) вид сбоку, б) теоретический чертеж

II. О русском первенстве

В одной из иностранных табличных сводок первых ледоколов Европы (подобной приведенной в табл. 2) были названы 3 российских ледокола, построенных в 1877–1891 гг. (рижские «Симсон» и «Геркулес» и одесский «Ледокол 1»). [21] {16}

Однако отечественные популяризаторы истории техники считали, что первым ледоколом в мире являлся небольшой буксир «Пайлот» Бритнева, примененный им для ломки льда в Финском заливе между Кронштадтом и Ораниенбаумом в 1864 г.!

Найти чертежи или хотя бы рисунок внешнего вида этого первенца до сих пор не удалось. Думается, что в данном случае речь идет не о создании технического новшества, а о местном рационализаторском предложении. Известно, что Бритнев изменил на «Пайлоте» форму форштевня – срезал его под острым углом к горизонту воды, что позволяло судну всходить на лед и проламывать его тяжестью корпуса. В последующие годы на нескольких буксирных судах появились форштевни подобной формы. Это действительно помогало им работать во льдах, но и только. Когда нашим портам и гаваням понадобились специальные суда для ломки льда, пришлось их заказывать за границей, ориентируясь на разработанные и испытанные там образцы.

Ничего удивительного и предосудительного в том, что отечественные ледоколы появились через 20 лет после начала их использования в Европе, нет. В 70-х гг. XIX в. Российской империи было не до ледоколов. После Русско-турецкой войны 1877–1878 г., расстроившей государственный бюджет, тратиться на такие «игрушки» было бы не по-хозяйски, тем более что и в 70-х, и в начале 80-х гг. ледоколы не считались первой необходимостью. Сначала требовалось подвести железные дороги к основным портам (пусть и замерзающим), затем привести эти порты в мало-мальски современное состояние, а фактически построить их заново, углубить подходы, обеспечить новым оборудованием портовое хозяйство…

Как отмечалось в начале XX в. в одном из обзоров российского портостроения, «развиваясь в глубине страны, сеть железных дорог вместе с тем стала постепенно приобретать пункты соединения их с морем, где возникали новые порты или соответственно приспособлялись порты, ранее уже существовавшие. В 1850 году только возле С.-Петербурга имелись железные дороги, притом ничтожного протяжения (468 верст). В период 1850–1880 гг. железные дороги Европейской России примкнули: к Балтийскому морю в Ревеле и Балтийском порте, в Риге и в Либаве; к Черному – в Одессе, Николаеве, Севастополе и Поти; к Азовскому – в Геническе, Таганроге и Ростове. С 1880 г. новыми пунктами примыкания железных дорог к морским берегам явились: в Белом море – Архангельск, в Балтийском – Пернов и Виндава; в Черном – Феодосия, Новороссийск и Батум; в Азовском – Керчь, Бердянск и Мариуполь; в Каспийском – Петровск и Баку… Вторая половина XIX столетия, особенно же последнее его двадцатилетие, ознаменовалось в России интенсивным железнодорожным строительством, развитием судоходства на внутренних водных путях и оживлением товарообмена» {17}.

«Предъявление к портам новых требований, вызываемых условиями подачи, перемещения, хранения и перегрузки железнодорожных грузов, совпало с предъявлением к ним также новых требований и в отношении изменившихся условий морского судоходства. Для железных дорог стали необходимыми обширные портовые территории, непосредственно примыкающие к линиям причала. Замена парусного торгового флота паровым и постоянное увеличение размеров и глубины осадки морских пароходов требовали глубоких подходов к портам, глубоких и обширных, притом вполне защищенных от волнения портовых бассейнов с набережными, доступными для непосредственного причала к ним пароходов… Как при улучшении этих портов, так и при устройстве новых, потребовалось производить весьма крупные строительные работы для образования в каждом порту главнейших его сооружений… В период исполнения работ такого характера русское портостроительство вступило в конце шестидесятых и в семидесятых годах XIX века. Преимущественно эти же работы заняли и все последнее тридцатилетие, потребовав затраты весьма значительных сумм из средств казны…» Программа работ по приведению портов «в соответствие с … потребностями торговли и судоходства» была выработана в МПС лишь в 1883 г., а выполнялась с 1884 по 1895 г. {18}

Отечественные ледоколы начали появляться на акватории наших портов тогда, когда они потребовались, а суммы на постройку и эксплуатацию этих специальных дорогостоящих судов стали окупаться путем портовых сборов, таможенных пошлин и снижением фрахта (т. е. значительно возросшим объемом внешней торговли страны, на 70 % и более осуществлявшейся морским транспортом).

К этому времени в странах западной Европы эксплуатировались уже десятки различных «ледоколов»… И уж если говорить о первенстве, то построенный для устья Эльбы в 1871 г. германский «Айсбрехер 1» появился раньше и первого ледокольного буксира Кронштадта «Пожарный барказ № 2», и николаевского «Ледокола 1». Именно использование германского «снаряда» для ломки льда привело к появлению подобных ему судов в Швеции, Дании, Норвегии и в России. Конструкция первых ледоколов была далека от совершенства, но «снаряды» Штейнгауза, Свенсона и Рунеберга пробивали дорогу первым российским ледоколам, получившим таким образом сначала более удачные ледокольные формы, а затем и бóльшую мощность механизмов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: