Алексей Ардашев - Бронеэкзотика. Музей необычной бронетехники

- Название:Бронеэкзотика. Музей необычной бронетехники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вест

- Год:2016

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Ардашев - Бронеэкзотика. Музей необычной бронетехники краткое содержание

Бронеэкзотика. Музей необычной бронетехники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вероятно, это связано с тем, что прицепы оказались чересчур тяжёлыми. На совещании от 27 февраля 1942 г. были приняты тактико-технические требования по бронесаням, необходимым Красной армии. Согласно этим требованиям, боевая масса прицепа не должна была превышать 5 т, а число десантников составляло 15 человек. ТД-200 с боевой массой в 10 т и десантом 20 человек явно не вписывался в эти рамки.

Помимо ТД-200, в мае 1942 г. на заводе № 200 был разработан химический прицеп, получивший индекс ГХП (гусеничный химический прицеп). Предназначался он для заражения и дегазации местности, а также дымопуска. По конструкции ГХП во многом повторял ТД-200, но вместо бронекапсулы для десанта на гусеничной ходовой части устанавливался короб, внутри которого располагались резервуары для отравляющих веществ или дымовой смеси. Распыление газов происходило через устройство, расположенное в кормовой части прицепа.

Всё в том же 1942 г. КБ завода № 200 предложил ещё два гусеничных десантных бронеприцепа — ТД-2 и ТД-3. По характеристикам прицеп ТД-3, как и его предшественник ТД-200, не вписывался в выдвинутые военными требования. Что же касается ТД-2, то он вполне подходил под необходимые нормативы и его постройке дали зелёный свет. Опытный образец был изготовлен к 10 октября и проходил заводские испытания. К тому моменту, впрочем, более актуальной стала идея постройки десантных прицепов на базе корпусов снятых с вооружения танков. Тем не менее челябинским бронированным прицепам всё же довелось повоевать. Согласно переписке, три опытных прицепа ТД-200 в конце сентября 1942 г. были направлены в 19 танковую бригаду, действовавшую на Сталинградском фронте.

БРОНЕСАНИ И БРОНЕВОЛОКУШИ

Начавшийся в ноябре 1939 г. советско-финский конфликт вскрыл ряд недочётов в организации штурмовых подразделений Красной армии. Чтобы взломать финскую линию обороны, понадобились новые разработки, которые ранее нигде не применялись. Сразу выявилась проблема сопровождения танков пехотой — по глубокому снегу пехота, даже на лыжах, быстро отставала от бронемашин.

Одним из новшеств Красной армии стало массовое применение бронесаней конструкции Соколова. Данные бронесани, которые буксировались за танками, использовались как средство доставки взрывчатых веществ и пехоты, главным образом — штурмовых групп. Рассчитаны сани были на отделение бойцов, защита имелась спереди и с боков. По опыту войны отмечалось, что первые случаи применения саней Соколова имели положительный эффект, но впоследствии финны изучили слабые стороны новинки и применили новую тактику: танк с прицепленными бронесанями пропускался вглубь финских позиций, после чего десант расстреливался огнём с флангов и сзади…

Общее количество выпущенных саней Соколова неизвестно, однако по состоянию на весну 1941 г. 300 бронесаней находилось в Ленинградском военном округе. После окончания финской войны работы по бронеприцепам прекратились, однако сама идея продолжала будоражить умы. Из более чем двух с лишним тысяч дел за 1941–45 гг., хранящихся в отделе изобретений ГАБТУ Красной армии, примерно четверть работ на данную тему. Но в ГАБТУ подобные проекты, некоторые из которых вполне могли быть реализованы, регулярно заворачивались с формулировкой «реализация нецелесообразна».

Великую Отечественную РККА встретила, не имея серийного БТР. Проблему частично решали, размещая десант на танках, однако пехота на броне была чрезвычайно уязвима для вражеского огня. Пока Красная армия вела оборонительные бои, вопрос об обеспечении бойцов бронетранспортёрами не стоял особо остро, но в декабре 1941 г., в ходе контрнаступления под Москвой, командование столкнулось с теми же проблемами, что и зимой 1939–40 гг. Пехота могла сопровождать танки, лишь сидя на броне, по глубокому снегу танки быстро отрывались от пеших бойцов.

Не стоит думать, что по другую сторону фронта ситуация была лучше. Немецкие войска в зимних условиях ощущали аналогичные трудности ничуть не в меньшей степени. В такой ситуации повторное появление бронеприцепов было лишь вопросом времени.

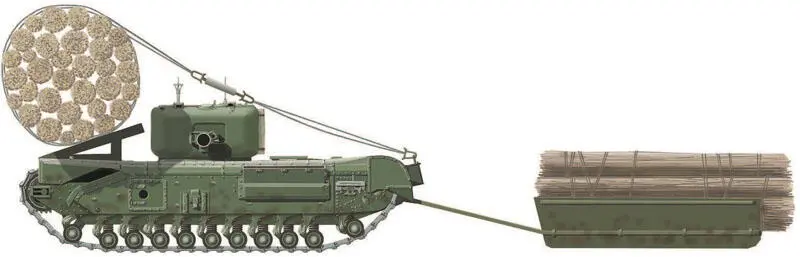

Своему возвращению на фронт броне прицепы отчасти обязаны инженерным войскам. В начале 1942 г. было предложено установить на танках Т-34 фугасные огнемёты (ФОГи). Для повышения эффективности было предложено дополнить танк отцепляемыми волокушами, на которых устанавливалось до 20 ФОГов. Первые образцы огнемётных волокуш прибыли на фронты в начале 1942 г. и сразу доказали свою высочайшую боевую эффективность. Опыт использования огнемётных волокуш был учтён командованием автобронетанковых войск 20-й армии. Боевые действия показали, что волокуши можно применять не только как наступательное вооружение, но и для перевозки десанта. В апреле 1942 г. начальник 1-го отделения АБТВ 20-й армии майор Кравцов писал: «Отделом АБТВ изготовлено 20 штук волокуш для десантной пехоты. Волокуши сделаны из листовой стали толщиной в 6–8 мм по типу волокуш с ФОГами». Десантные волокуши разработки отдела АБТВ 20-й армии представляли собой деревянно-металлическую конструкцию. В боевом положении бойцы располагались в волокуше лёжа. Как правило, за танком прицеплялись две волокуши (одна за другой). В целом устройство волокуш отдела АБТВ 20-й армии во многом было схоже с бронесанями Соколова.

Спонтанно работы по бронированным саням, возимым за танками, начались в декабре 1941 г. В результате в начале 1942 г. на свет появились проекты саней самых разных размеров. Мытищинский машиностроительный в декабре 1941 г. получил от наркомата вооружения задание на разработку бронесаней. Заказ был выполнен в максимально короткий срок: уже к концу января 1942 г. изготовили два экземпляра, получивших индекс Б-65 и рассчитанных на десант до 50 человек. Длиной почти 6 м, с противоснарядной защитой, Б-65 потянули на 20 т боевой массы. Бойцы попадали внутрь и покидали сани через двустворчатые люки, находившиеся по бокам и сзади.

23 февраля 1942 г. в Государственный комитет обороны пришло письмо с завода № 112 с проектом боевого десантного танкового прицепа (БДТП) инженера-конструктора В. Е. Губанова. Предлагаемая им конструкция представляла собой укороченный корпус Т-34 со штатной башней, с полным сохранением характеристик по толщине брони. Летом прицеп перемещался на гусеницах, зимой же катки и гусеницы снимались, а вместо них должны были устанавливаться полозья. Согласно расчёту, масса БДТП составляла 10–15 т. К счастью, проекты Б-65 и БДТП, явно страдавшие гигантоманией, в серию не пошли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: