Алексей Ардашев - Бронеэкзотика. Музей необычной бронетехники

- Название:Бронеэкзотика. Музей необычной бронетехники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вест

- Год:2016

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Ардашев - Бронеэкзотика. Музей необычной бронетехники краткое содержание

Бронеэкзотика. Музей необычной бронетехники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

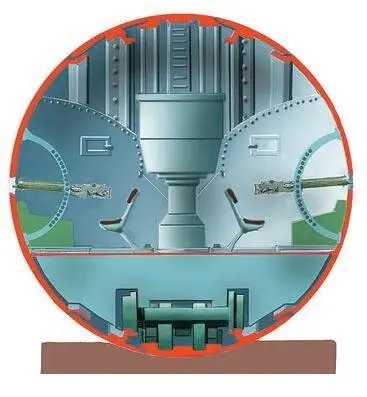

1 мая 1917 г. в США в патентное бюро обратился Арсен Парэ (Arsene J. Paré) из Броктона, штат Массачусетс, с изобретением, которое он назвал «Военная машина» (Engine of Warfare) (патент № US 1265496 от 7 мая 1918 г.). Машина не была построена, но она стала одним из первых из множества подобных проектов. Вот что писал о ней сам изобретатель: «Предмет представленного изобретения предусматривает самоходную и бронированную военную машину. Изобретение воплощено в виде двух сферических оболочек из металла, одна внутри другой. Внутренняя оболочка снабжена колёсами, катящимися по внутренней поверхности внешней оболочки, содержит двигатель и трансмиссию для приведения в движение одного или большего числа колёс… Ведущее колесо или колёса вращают или управляют поворотом внешней сферы. Машина может передвигаться по земле или в воде. Во время передвижения по земле она может быть использована для уничтожения при помощи таранных ударов таких объектов, как гидранты, телеграфные столбы… железнодорожные вагоны и небольшие здания. Машина… вмещает в себя экипаж из одного человека и заряды, которые могут быть использованы во время стоянки, при открытых внешних и внутренних сферах».

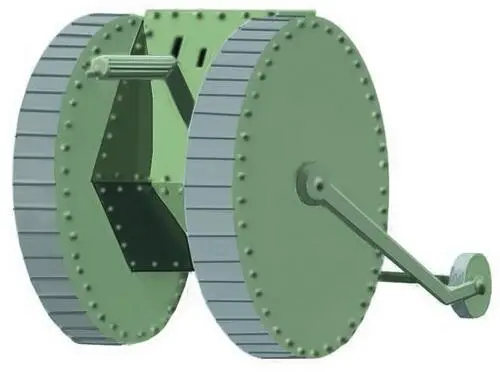

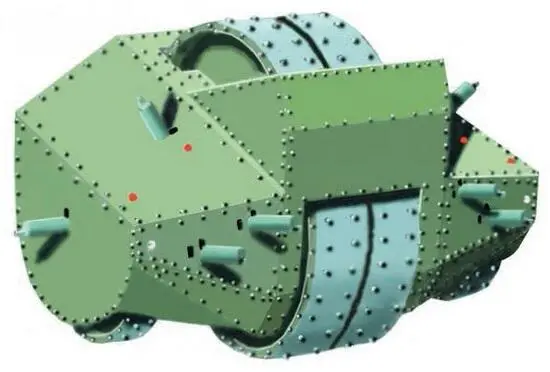

Удивительно, но ещё до того, как Арсен Парэ подал свою заявку, первый аппарат, родственный по конструкции шаротанку, уже проходил испытания в Германии. В 1916 г. фирма Hansa-Lloyd получила заказ на разработку боевой машины, которая была готова к февралю 1917 г. Она называлась Treffaswagen и имела два колеса диаметром 3,3 м, которые занимали значительный объём этого 18-тонного агрегата, полностью закрывая с боков переднюю часть корпуса. Колёса выполняли не только роль движителя: в их торцах находились пулемётные установки для стрельбы по флангам. Двигатель находился в хвостовой части машины, которая оканчивалась третьим хвостовым колесом, с помощью которого производились повороты. В лобовом листе находилось орудие и место механика-водителя. В качестве основного вооружения Treffaswagen предусматривалась 20-мм противотанковая пушка Tankabwehrkanone Becker Mil. Испытания Treffaswagen проходили с февраля 1916-го по март 1917 г. По итогам конкурса детище Hansa-Lloyd проиграло и в октябре 1917 г. машину разобрали. В историю она вошла как единственный аппарат, близкий к шаротанку, который не только построили, но и всерьёз предполагали к постановке на вооружение.

Последующие проекты сферических боевых машин стали появляться уже по окончании Первой мировой войны. В межвоенный период идея сферической боевой машины захватила умы конструкторов.

12 августа 1919 г. был выдан патент № US 1313095 Френку Лотербуру (Frank X. Lauterbur) из Сиднея, штат Огайо. Машину Лотербур предполагал использовать как тягач и танк-амфибию. По своей конструкции «трактор» Лотербура занимал промежуточное положение между танками-катками и шаротанками-дициклами.

Эшер Кнеппер (Asher Knepper) из Редфилда, штат Дакота, всего на год позже Лотербура запатентовал 2 ноября 1920 г. (патент № US 1357571) «наземную и водную машину». Подобно «трактору» Лотербура, машина Кнеппера представляла собой танк-цилиндр, состоящий из двух частей. Водитель располагался в верхней части корпуса, а двигатель в нижней, в центре размещалась ось, на которой крепились агрегаты и водительское сиденье. На рабочей поверхности цилиндра крепились лопасти для лучшего сцепления с грунтом и для движения по воде. Для равновесия конструкции с внешней стороны корпуса находились грузики, крепившиеся на центральной оси. Имелась входная дверь, из средств наблюдения предусматривалась щель между цилиндрами.

В 1920-е гг. интерес к сферическим боевым машинам угас. Европе тогда было не до новомодных конструкций. Одним из немногих аппаратов подобной конструкции, запатентованным в это время, стала «Военная машина» (Machine de guerre) эллипсоидной формы (июнь 1926 г.) Альбера Мобаре (Albert Maubaret) из Франции. Внутри основного корпуса на осях крепилась платформа с местом водителя, силовой установкой и другими агрегатами. На Machine de guerre отсутствовало вооружение, врага она могла только давить. До реализации проекта дело не дошло.

Ещё один интересный проект «Динасфера» (Dynasphere) англичанина Джона Арчибальда Парвеса (John Archibald Purves). 26 сентября 1930 г. он подал заявку на изобретение, которое называлось просто — «машина» (Vehicle). Спустя год заявка была подана и в патентное бюро США (свидетельство № US 2009904 от 30 июля 1935 г.). За это время машина успела прогреметь на весь мир. В сущности, англичанин не предлагал ничего нового: концептуально «Динасфера» повторяла интрацикл (средство передвижения с одним колесом) Хэммингса 1869 г. Она представляла собой огромное колесо, внутри которого располагалась рама, на которой крепились двигатель и другие агрегаты. Планировалось изготовить 8-местную машину, но она так и осталась проектом.

Наш соотечественник, С. Г. Зайцев, 13 ноября 1925 г. подал заявку на «Шарообразный танк» (патент на изобретение № 13013 от 30 апреля 1930 г.), который состоял из двух вложенных одна в другую сферических оболочек. Внутренняя оболочка не вращалась и служила основным корпусом машины, в нижней части которого размещались механизмы и экипаж. Внешняя бронеоболочка вращалась, перекатывая танк по местности. Движение танка происходило с помощью ДВС за счёт вращения внешней оболочки относительно внутренней. Управление машиной осуществлялось перемещением влево-вправо специального груза, который вызывал изменение центра тяжести внутренней оболочки, «вследствие чего направление движения танка должно измениться в сторону перемещения груза». Как же обозревать окружающую танк обстановку сквозь две оболочки? Эту проблему изобретатель решил изящно: экипаж вёл наблюдение через два перископа, проходящие через полые оси по бокам танка (по оси вращения оболочек).

В 1927 г. другой наш изобретатель, В. Майер, предложил «подвижный щит для защиты от ружейных и других пуль» — два пустотелых цилиндра в рост человека справа и слева от бойца с пулемётом. Сзади агрегат придерживали два роликовых катка, а двигал его сам красноармеец, переступая ногами по скобам, образующим боковую поверхность колёс. Правда, это несколько напоминает белку в колесе, которая при этом ещё должна была стрелять из пулемёта… Мускульной силой экипажа предполагалось передвигать и сборно-разборный пятиместный «контртанк» Ф. Бородавкова, который катили на врага сидящие внутри бойцы, цепляясь руками за специальные скобы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: