Александр Волков - Артиллерия

- Название:Артиллерия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Волков - Артиллерия краткое содержание

Книга может быть использована как пособие на занятиях по артиллерии с воспитанниками артиллерийских подготовительных училищ, инженерно–техническим составом артиллерии, а также с солдатами и сержантами всех родов войск.

Артиллерия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Попытки создать такое орудие были. Однако они тоже оказались неудачными: во–первых, возникали трудности хранения в сосуде сильно сжатого воздуха; во–вторых, как показали расчеты, такое пневматическое орудие могло выбрасывать снаряд с меньшей скоростью, чем огнестрельное орудие того же веса.

Пневматическое оружие не может соперничать с огнестрельным. Пневматические ружья, правда, существуют, но не как боевое оружие, а лишь для тренировочной стрельбы на десяток–другой метров.

Еще хуже обстоит дело с использованием пара. Слишком сложны и громоздки должны быть паровые установки для получения нужного давления.

Не раз делались попытки применять для бросания снарядов и центробежную метательную машину.

Почему бы не укрепить снаряд на быстро вращающемся диске? При вращении диска снаряд будет стремиться оторваться от него. Если в известный момент освободить снаряд, он полетит, и при этом скорость его будет тем больше, чем быстрее будет вращаться диск. Идея на первый взгляд очень заманчивая. Но только на первый взгляд.

Точные расчеты показывают, что такая метательная машина была бы очень большой и громоздкой. Для цее необходим был бы мощный двигатель. И, самое главное, такая центробежная машина не могла бы "стрелять" метко: малейшая ошибка в определении момента отрыва снаряда от диска, вызвала бы резкое изменение в направлении полета снаряда. А освободить снаряд точно в нужный момент при быстром вращении диска чрезвычайно трудно. Следовательно, центробежную метательную машину использовать невозможно.

Остается еще один вид энергии – электричество. Здесь уж, наверное, таятся огромные возможности!

И вот, еще два десятка лет тому назад было построено электрическое орудие. Правда, не боевой образец, а модель. Эта модель электрического орудия бросала снаряд весом 50 граммов со скоростью 200 метров в секунду. Никакого давления, обычная температура, почти никакого звука. Достоинств много. Почему же не построить по модели настоящее боевое орудие?

Оказывается, это не так просто.

Ствол электропушки должен состоять из обмоток проводника в виде катушек. Когда по обмоткам пойдет ток, стальной снаряд будет втягиваться последовательно в эти катушки магнитными силами, образующимися вокруг проводника. , Таким образом, снаряд получит нужный разгон и после выключения тока из обмоток вылетит по инерции из ствола.

Электропушка должна получать энергию для метания снаряда извне, от источника электрического тока, иначе говоря, от машины. Чему должна равняться мощность машины для стрельбы, например, из 76–миллиметровой электрической пушки?

Вспомним, что для метания снаряда из 76–миллиметровой пушки затрачивается в шесть тысячных долей секунды огромная энергия в 117000 килограммометров, что составляет мощность в 260.000 лошадиных сил. Такая же мощность, конечно, необходима для стрельбы из 76–миллиметровой электрической пушки, бросающей такой же снаряд на то же расстояние. >

Но в машине неизбежны потери энергии. Эти потери могут составить не менее 50% мощности машины. Значит, машина при нашей электрической пушке должна обладать мощностью не менее чем в 500.000 лошадиных сил. Это мощность огромной электростанции.

Вы видите, что даже небольшое электрическое орудие должна снабжать энергией огромная электрическая станция.

Но мало того, чтобы сообщить необходимую для движения снаряда энергию в ничтожный промежуток времени, нужен ток огромной силы; для этого на электростанции необходимо иметь специальное оборудование. Применяемое теперь оборудование не выдержит "удара", который последует при "коротком замыкании" очень сильного тока.

Если же увеличить время воздействия тока на снаряд, то есть уменьшить мощность выстрела, то потребуется удлинить ствол.

Совершенно необязательно, чтобы выстрел "длился", например, одну сотую секунды. Мы могли бы удлинить время выстрела до одной секунды, то есть увеличить его в 100 раз. Но тогда примерно во столько же раз нужно было бы удлинить и ствол. Иначе нельзя будет сообщить снаряду нужной скорости.

Чтобы бросить 76–миллиметровый снаряд на полтора десятка километров при длительности выстрела в целую секунду, ствол электропушки пришлось бы сделать длиной около 200 метров. При такой длине ствола мощность "метательной" электростанции можно уменьшить в 100 раз, то есть сделать равной 5000 лошадиных сил. Но и эта

Мощность достаточно велика, а пушка чрезвычайно длинна и громоздка.

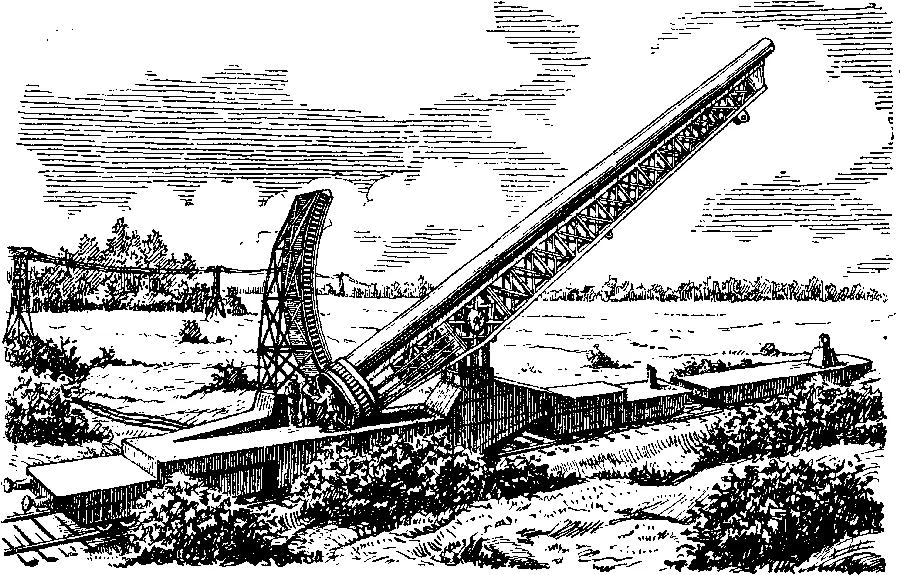

На рис. 43 показан один из проектов электропушки. Из рисунка видно, что о движении такого орудия с войсками по полю боя и думать не приходится; оно сможет перемещаться лишь по железной дороге.

Однако достоинств у электропушки все же много. Прежде всего нет большого давления. Значит, снаряд можно сделать с тонкими стенками и поместить в нем гораздо больше взрывчатого вещества, чем в снаряде обычной пушки.

Кроме того, как показывают расчеты, из электропушки, при очень большой длине ее ствола, можно будет стрелять не на десятки, а на сотни километров. Это не под силу современным орудиям.

Рис. 43. Вот как выглядела бы электропушка средней мощности

Поэтому использование электричества для сверхдальней стрельбы в будущем весьма вероятно.

Но это дело будущего. Сейчас же, в наше время, порох в артиллерии незаменим; нам, конечно, надо продолжать совершенствовать порох и учиться применять его наилучшим образом. Наши ученые занимались и занимаются этим.

Несколько страниц из истории русского пороха

В старину знали только один дымный порох. Таким порохом пользовались во всех армиях до второй половины XIX века, до введения бездымного пороха-

Способы изготовления дымного пороха в течение нескольких столетий изменялись весьма незначительно. Русские мастера–пороховщики уже в XV–XVI веках отлично знали свойства различных составных частей пороха, поэтому изготовляемые ими пороха обладали хорошими качествами.

До XVII века порох производился преимущественно частными лицами. Перед походами этим лицам объявлялось, сколько "зелья" должен поставить в казну боярский, купеческий или поповский двор. "А кто отговаривается, что зелья добыть не может, к тем посылать ямчужных (селитренных) мастеров".

Только в XVII веке производство пороха стало сосредоточиваться в руках так называемых пороховых уговорщиков, то есть предпринимателей, изготовлявших порох по договорам с государством.

Во втором десятилетии XVIII века русские мастера, и прежде всего выдающийся мастер Иван Леонтьев, горячо взялись за работу по усовершенствованию порохового производства в стране. Они установили, что порох становится рыхлым и, следовательно, утрачивает способность сообщать снаряду необходимую скорость в результате того, что пороховая смесь прессуется под сравнительно небольшим давлением; поэтому они решили уплотнять пороховую смесь мельничными жерновами, используя их как катки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Волков - Вечная бабочка. Эффект Черной волны [СИ]](/books/1079893/aleksandr-volkov-vechnaya-babochka-effekt-chernoj-vol.webp)

![Александр Волков - Закованные в металл [СИ]](/books/1079897/aleksandr-volkov-zakovannye-v-metall-si.webp)