Александр Волков - Артиллерия

- Название:Артиллерия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Волков - Артиллерия краткое содержание

Книга может быть использована как пособие на занятиях по артиллерии с воспитанниками артиллерийских подготовительных училищ, инженерно–техническим составом артиллерии, а также с солдатами и сержантами всех родов войск.

Артиллерия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако, если таким снарядом выстрелить из гладкостенного ствола, то снаряд не полетит головной частью вперед – он начнет кувыркаться в воздухе. А это сводит на нет почти все преимущества продолговатого снаряда.

Чтобы продолговатый снаряд летел в воздухе правильно, не кувыркаясь, нужно или снабдить его хвостовым оперением (как у мины) или заставить его быстро вращаться вокруг своей оси при полете.

Оперенные снаряды неприменимы в орудиях с большим давлением пороховых газов из–за неизбежного повреждения оперения при выстреле. Поэтому правильный полет продолговатых снарядов в большинстве орудий обеспечивается тем, что снаряду придается вращение еще во Бремя его движения в стволе.

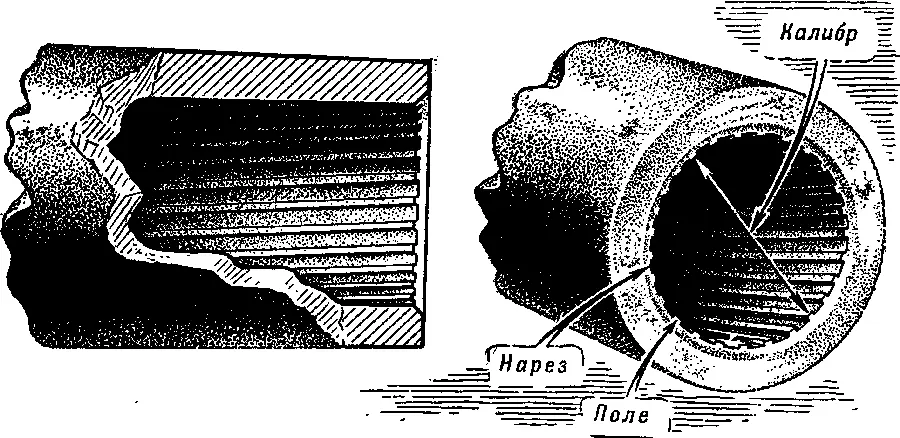

Для этого на внутренней поверхности ствола нарезают желобки (нарезы), идущие по винтовой линии, а на снаряде делают медный ведущий поясок, врезающийся при выстреле в нарезы. При движении в таком стволе снаряд будет вращаться вокруг своей оси.

.В наше время только минометы имеют гладкие стволы, так как давление пороховых газов в них сравнительно невелико и стрельба из них ведется оперенными снарядами (минами); у всех прочих орудий стволы нарезные (рис. 46). Стволы нарезных орудий имеют сквозной канал, и заряжание их производят не с дула, а с казенной части.

Но отверстие со стороны казенной части необходимо открывать только при заряжании; при выстреле оно должно быть плотно закрыт

Рис. 46. Дульная часть ствола современного нарезного орудия

Для этого служит затвор орудия. Если затвор орудия не будет прочно и плотно закрывать ствол, то между затвором и стволом образуются щели, через которые при выстреле могут прорваться пороховые газы. Но вместе с тем затвор должен легко и быстро открываться для заряжания. Как согласовать такие требования?

Добились этого не сразу: долго мешал низкий уровень техники обработки металлов. Мысль о необходимости заряжать орудия с казны и, следовательно, снабжать их затвором появилась еще в начале развития огнестрельного оружия. Заряжать орудие с дула было очень трудно, так как порох представлял собой густую массу, прилипавшую к стенкам ствола. Гораздо удобнее было вкладывать в орудие пороховой заряд с казенной части.

Первые затворы были очень несовершенны. Один из старинных затворов показан на рис. 47. Такой затвор запирал канал ствола довольно прочно. Но чтобы открыть такой затвор, нужно было много раз поворачивать его вокруг оси, так как для прочности соединения со стволом требовалось много витков винтовой нарезки. Открывать и закрывать такой затвор было неудобно, да и времени на это уходило много.

Пороховые газы при этом затворе прорывались наружу, в щели между витками нарезки, вследствие чего появлялся нагар, который еще больше затруднял открывание и закрывание затвора.

Современные орудия заряжаются с казенной части и имеют затворы, по идее очень похожие на своих "предков". Но они несравненно более совершенны и удобны.

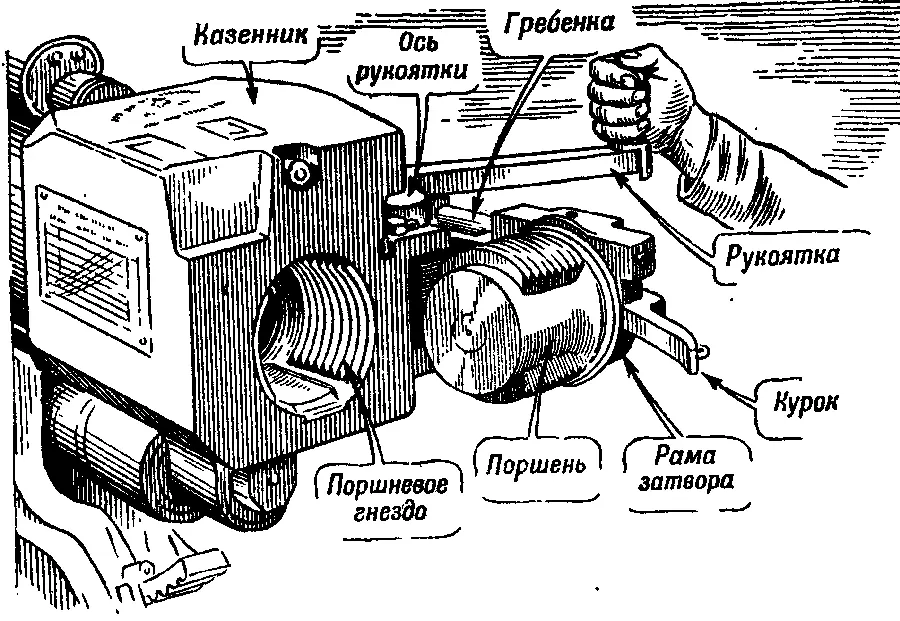

В современных орудиях тоже применяют затвор в виде навинтованного поршня. Но нарезка на затворе и в затворном гнезде не сплошная: участки, имеющие нарезку, чередуются с гладкими. Как известно, впервые поршневой затвор с гладкими секторами был применен В. С. Барановским в его скорострельной пушке обр. 1872 года.

Рис. 47. "Предок" поршневого затвора (XVII век)

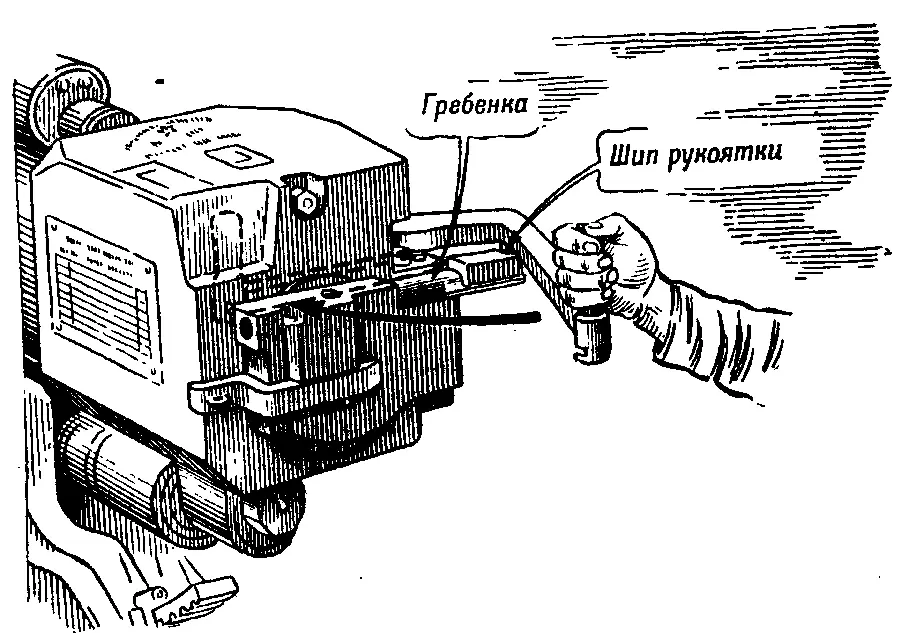

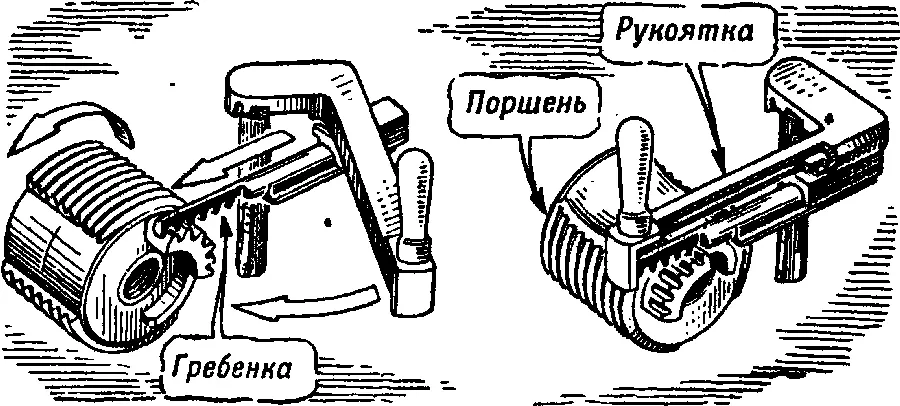

Закрыть такой затвор легко: нужно только поставить затвор так, чтобы нарезные участки пришлись против гладких участков в затворном гнезде, и вдвинуть его в гнездо затвора. После этого достаточно повернуть затвор, и нарезные его участки войдут в нарезные участки гнезда. Затвор прочно закроет ствол. Такие затворы называются поршневыми (рис. 48).

Держать вынутый затвор в руках тяжело и неудобно, да и поставить его правильно при закрывании трудно: малейший перекос – и затвор не войдет.

Поэтому поршневые затворы всегда укрепляют на "раме", которая шарнирно связана со стволом.

рис. 43. Поршневой затвор

Затвор снабжен рукояткой. Ось рукоятки связывает затвор со стволом. Нажмем на ручку этой рукоятки и потянем ее назад – поршень повернется, и нарезные его участки встанут против гладких участков в гнезде. Ничто не мешает теперь поршню свободно выйти из гнезда ствола.

Ствол открыт. Можно заряжать орудие.

После заряжания опять беремся за рукоятку и поворачиваем раму к стволу. Поршень легко войдет в свое гнездо и повернется на четверть оборота (рис. 49). Затвор закрыт.

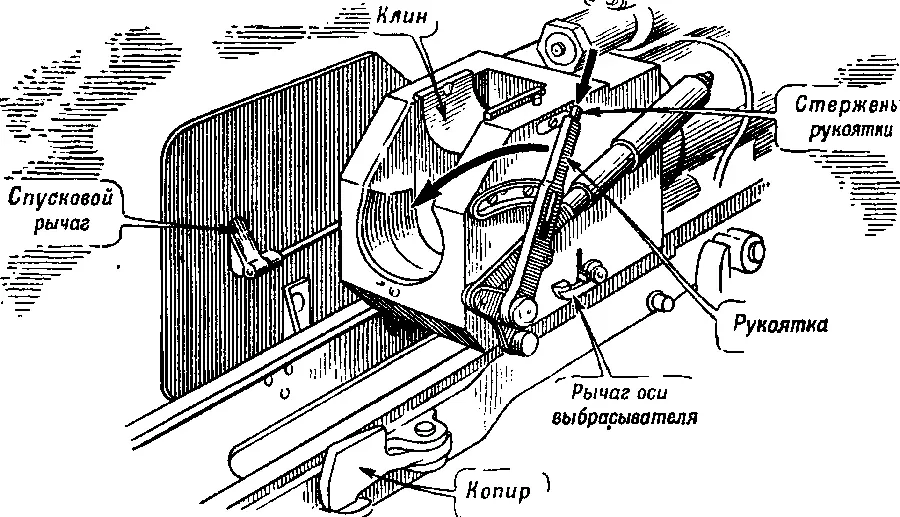

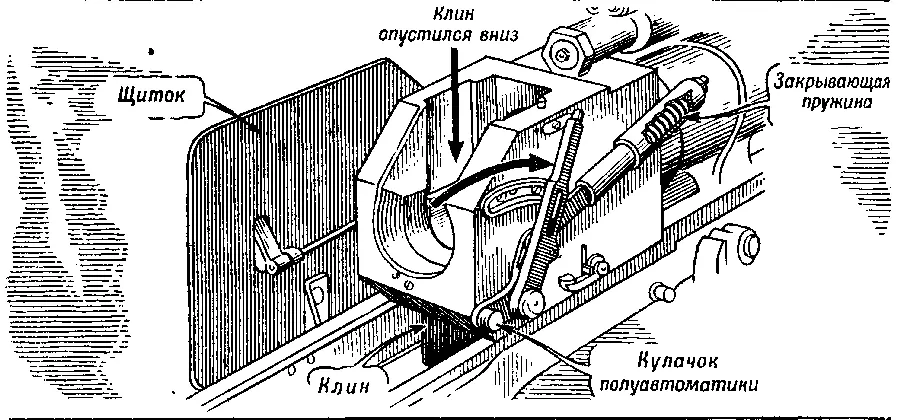

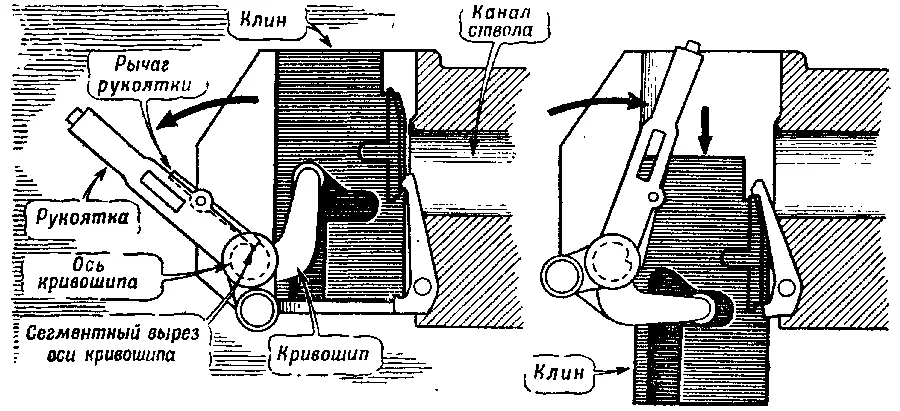

Не менее удобен клиновой затвор (рис. 50).

Клин помещается в затворном гнезде ствола и, в отличие от поршня,, не нуждается в специальной раме. При открывании затвора клин не полностью выходит из затворного гнезда; таким образом, он постоянно связан со стволом.

Рис. 49. Поворот поршня при закрывании затвора

Для открывания и закрывания клинового затвора также имеется рукоятка. Если ее повернуть сначала назад, а затем вперед, то клин опустится вниз в затворном гнезде и затвор откроется.

На рис. 50 показано, как под влиянием поворота рукоятки клин опускается.

Однако во время стрельбы пользуются рукояткой для открывания затвора лишь один раз – только для первого заряжания. Затвор так устроен, что при заряжании орудия он автоматически закрывается, а после выстрела так же автоматически открывается. Но об этом будет сказано дальше.

Поршневой и клиновой затворы получили широкое распространение как наиболее простые и удобные.

Теперь, когда мы ознакомились с тем, как устроены затворы современных орудий, посмотрим, как заряжается орудие;

Прежде всего нужно открыть затвор, а затем вложить снаряд и заряд в ствол. Для помещения заряда внутри ствола со стороны казенной части его имеется зарядная камора. Если орудие заряжается патроном, в котором снаряд и заряд в гильзе соединены вместе еще до заряжания, камора называется патронником. Камора или патронник обычно не цилиндрические, а слегка конические. Диаметр каморы больше диаметра нарезной части и соединяется с ней коротким коническим скатом.

Рис. 50. Клиновой затвор

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Волков - Вечная бабочка. Эффект Черной волны [СИ]](/books/1079893/aleksandr-volkov-vechnaya-babochka-effekt-chernoj-vol.webp)

![Александр Волков - Закованные в металл [СИ]](/books/1079897/aleksandr-volkov-zakovannye-v-metall-si.webp)