Александр Волков - Артиллерия

- Название:Артиллерия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Волков - Артиллерия краткое содержание

Книга может быть использована как пособие на занятиях по артиллерии с воспитанниками артиллерийских подготовительных училищ, инженерно–техническим составом артиллерии, а также с солдатами и сержантами всех родов войск.

Артиллерия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако это не так. Потери все же имеются, хотя их уже гораздо меньше, чем в прежних орудиях.

Отдача

Орудие готово к стрельбе. Резко оттянут курок...

Сейчас произойдет выстрел!

Не бойтесь, не зажмуривайте глаза и посмотрите на орудие в момент выстрела. Резкий звук... Из дульной части вслед за снарядом вьь рывается длинный яркий язык пламени.

Это нагретые до очень высокой температуры пороховые газы. Они еще не успели остыть и потерять свою упругость. Давлением этих газов выброшен снаряд. После этого газы вылетают из ствола. Соединяясь с кислородом воздуха, они воспламеняются и мгновенно сгорают ярким белым пламенем.

Хотя пороховые газы некоторое время после вылета из дула и толкают снаряд, но действие их незначительно. При этом значительная часть энергии порохового заряда остается неиспользованной.

Растрата энергии происходит, однако, не только после вылета снаряда. Она происходит и тогда, когда снаряд еще движется в стволе. Пока снаряд не вылетел из ствола, газы находятся в закрытом со всех сторон пространстве. При этом они действуют на снаряд, на затвор и на стенки ствола. Действие газов на стенки ствола рассмотрим несколько позже. А сейчас займемся рассмотрением действия газов на затвор.

Газы стремятся вырвать затвор из его гнезда в стволе. Но затвор и ствол соединены прочно. Затвор, когда он закрыт, представляет собой как бы одно целое со стволом. Газы давят на затвор, а следовательно, и на ствол. Поэтому, когда снаряд под давлением газов двигается вперед, ствол двигается назад. Но скорость движения ствола назад меньше скорости движения снаряда вперед, так как ствол и другие откатывающиеся части значительно тяжелее снаряда. Резкий толчок, который испытывает ствол орудия при выстреле, и есть "отдача".

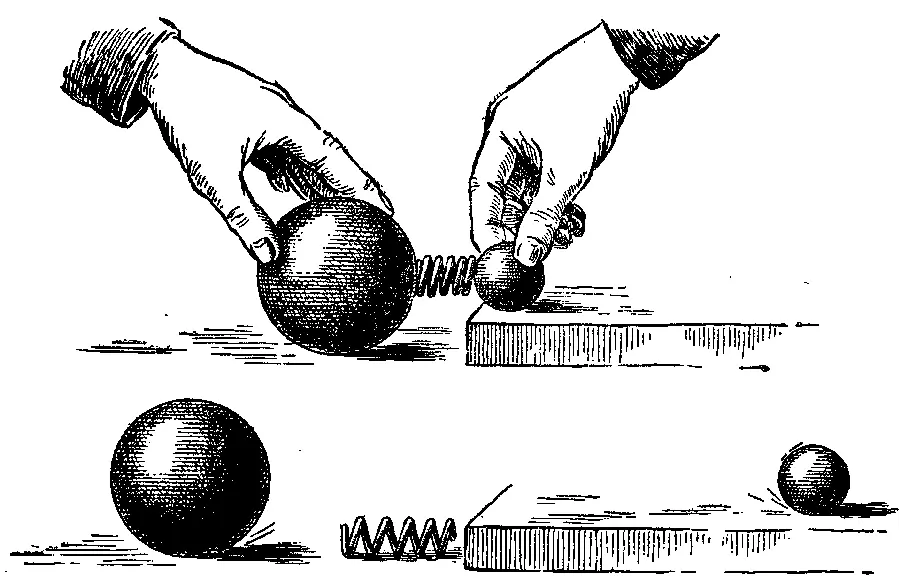

Чтобы понять, почему при выстреле ствол двигается назад, проделайте такой опыт. Положите на стол два шарика: большой и маленький (рис. 59). Поместите между ними пружину и шариками сожмите ее. Затем отпустите сразу оба шарика. Под действием пружины они разлетятся в разные стороны. Маленький шарик откатится значительно дальше большого. Так вот, маленький шарик – это снаряд, большой – это ствол, а пружина – давление пороховых газов. Толчок, получаемый большим шариком, – отдача. Ствол не может не двигаться, если в нем движется снаряд, так как и на ствол, и на снаряд действует одновременно одна и та же сила – давление пороховых газов. Следовательно, отдача при выстреле неизбежна.

Причиняет ли отдача неприятности?

Несомненно. Если ствол жестко закрепить на дафете, то при отдаче орудие будет испытывать резкие толчки. Это приведет к расстройству всех его механизмов. Так было в орудиях старинных образцов. Орудие на колесах откатывалось назад, а иногда и подпрыгивало. Из–за отдачи орудие нельзя было делать слишком легким: оно становилось менее устойчивым, сильнее подпрыгивало.

Рис. 59. Представьте себе вместо пружины упругие пороховые газы, и вы поймете, почему при выстреле происходит отдача

После отката орудие приходилось накатывать – это отнимало время и уменьшало скорострельность.

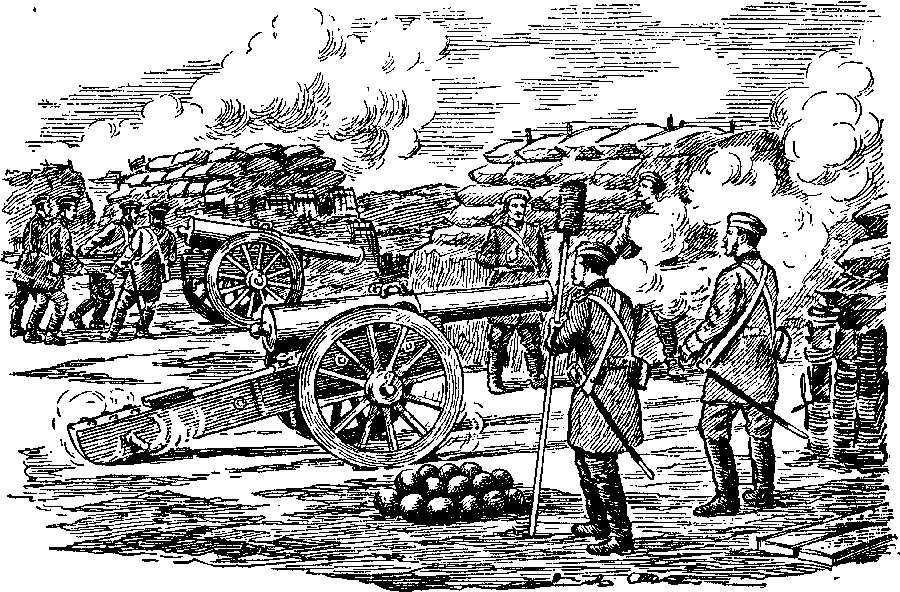

Какие затруднения возникали вследствие отката всего орудия, показано на рис. 60. Перед нами одна из батарей, принимавших участие в героической обороне Севастополя в 1854–1855 годах. Перед выстрелом артиллеристам приходилось отбегать от орудия в стороны, а после отката орудия – снова подбегать к нему и, зарядив, с трудом накатывать на прежнее место. Между выстрелами проходило не менее одной–двух минут.

Рис. 60. Так приходилось стрелять артиллеристам при обороне Севастополя в 1854–1855 годах

Совсем избавиться от отдачи мы не можем. Откат же всего орудия можно устранить. Достаточно для этого сделать прочный лафет и закрепить его, чтобы он не двигался. Так иногда и делали в небольших орудиях старых систем. Но в современных нарезных орудиях отдача получается такой сильной, что откат так просто устранить нельзя.

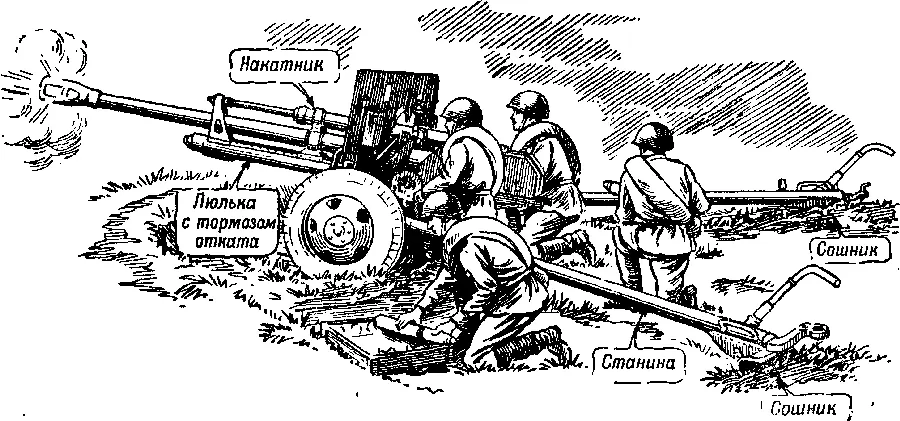

Однако бороться с неудобствами, связанными с откатом, нужно и можно. Современные орудия устроены так, что при выстреле откатывается не все орудие, а только его ствол. Лафет же упирается в грунт и при выстреле остается почти неподвижным (рис. 61). Откат ствола тормозится, а после отката ствол возвращается в первоначальное положение.

Рис. 61. В момент выстрела ствол откатывается назад

Все это выполняется противооткатными устройствами. Как они устроены и как они действуют, вы сейчас узнаете.

Чем тормозится откат?

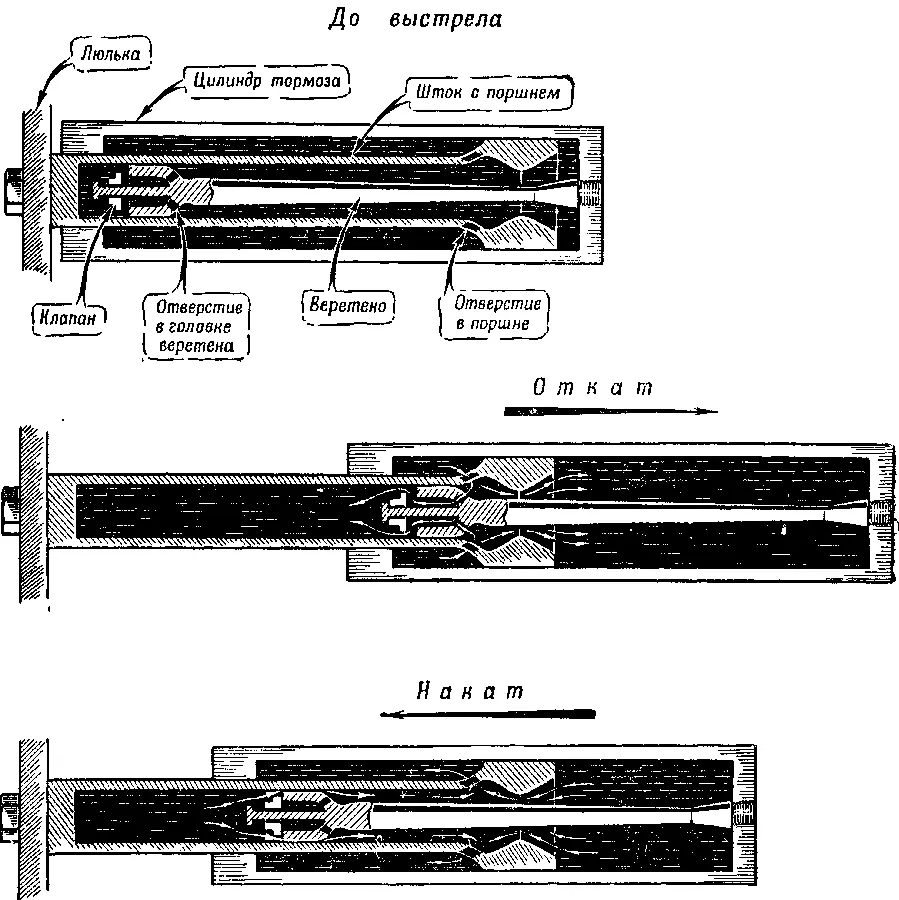

Откат ствола тормозится гидравлическим тормозом, а накат его на место выполняется гидропневматическим накатником. Самое название тормоза отката "гидравлический" и накатника "гидропневматический" указывает, что здесь для торможения отката, то есть для поглощения энергии отдачи, используется сопротивление жидкости, а для наката – сопротивление жидкости и воздуха.

У 76–миллиметровой пушки образца 1942 года тормоз отката помещается в специальном цилиндре под стволом в той части орудия, которая называется люлькой; накатник же помещается также в специальном цилиндре над стволом. Во время отката ствол двигается назад по направляющим (верхним краям) люльки и увлекает за собой скрепленные с ним цилиндры тормоза отката и накатника.

Принцип устройства современного гидравлического тормоза отката можно понять, если взглянуть на рис. 62. На этом рисунке вы видите цилиндр тормоза, который наполнен жидкостью; внутри цилиндра помещен шток с поршнем. В поршне имеются узкие отверстия. Когда ствол вместе с цилиндром тормоза откатывается назад, шток с поршнем остается неподвижным: шток своим передним концом прикреплен к люльке, которая в откате не участвует.

Рис. 62. Схема действия гидравлического тормоза отката

В тот момент, когда цилиндр тормоза вместе с наполняющей его жидкостью движется назад, жидкость сопротивляется сжатию и тем самым тормозит откат ствола: правда, жидкость при этом переливается – вернее, с трудом пробрызгивается – через каналы в поршне из передней части цилиндра в заднюю, а также в полость штока. Но каналы эти такие узкие, что при быстром движении цилиндра пробрызгивание жидкости происходит с большим трением. На преодоление этого трения уходит большая часть энергии отдачи, поэтому ствол отходит назад недалеко, всего примерно на 1 метр. Но само собой разумеется, что в таком положении оставить ствол нельзя: нужно непременно, притом как можно скорее, вернуть ствол на прежнее место.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Волков - Вечная бабочка. Эффект Черной волны [СИ]](/books/1079893/aleksandr-volkov-vechnaya-babochka-effekt-chernoj-vol.webp)

![Александр Волков - Закованные в металл [СИ]](/books/1079897/aleksandr-volkov-zakovannye-v-metall-si.webp)