С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Название:Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1996

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7559-0020-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. краткое содержание

Появление же последних 6 тяжелых крейсеров в составе японского флота не имеет аналогов в практике мирового кораблестроения: построенные в качестве легких (класса “b”) с беспрецедентно мощным вооружением из 15 155-мм орудий, но с заложенной в проекте возможностью перевооружения на 203-мм калибр, они были быстро перестроены в тяжелые, как только японцы отказались от соблюдения всех договоров. В результате к началу войны на Тихом океане количество кораблей этого класса у основных соперников - Японии и США — оказалось равным.

Издание выпущено в формате аналогичном серии "Боевые корабли мира".

Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

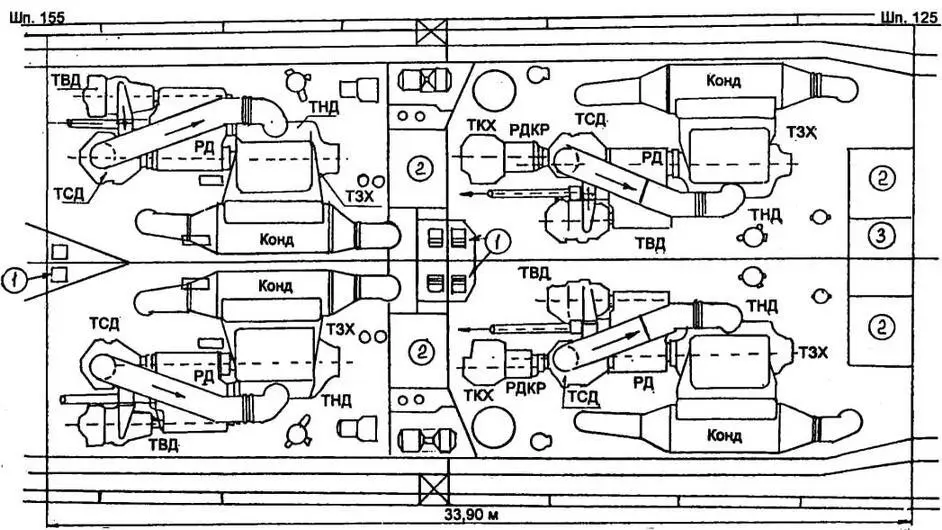

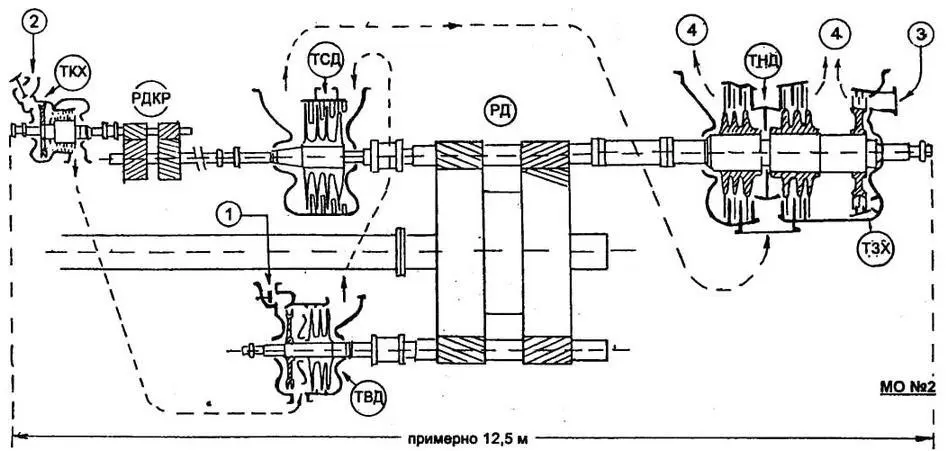

На полном ходу ТКХ отсоединялись от валов ТСД и пар от котлов проходил прямо на первую ступень ТВД. На крейсерском пар сначала проходил ТКХ, затем ТВД, ТСД, ТНД и поступал в конденсор. Весь турбоагрегат, включая ТКХ, ТВД, ТСД и ТНД, на крейсерском ходу развивал на валу мощность 3750 л.с. при 140 об./мин. гребного винта, а при перегрузке 5740 л.с. при 165 оборотах. Предельные цифры на испытаниях - 10000 л.с. при 200 оборотах.

Имелось четыре главных редуктора и два крейсерских. Главные имели два зубчатых колеса (по 438 зубьев длиной 620 мм) на гребном валу, с которыми зацеплялись две шестерни на валу ТВД (передаточное отношение 6,738), а другой стороны две шестерни на общем валу ТСД и ТНД (передаточное отношение 7,684). Колеса и шестерни имели спиральные зубья, вес редуктора достигал 39,5 т, выходное число оборотов в минуту 340. Одношестеренный крейсерский редуктор между ТКХ и ТСД имел передаточное отношение 4,457.

Однопоточные холодильники типа “Унифлюкс” размещались в каждом МО вдоль корпуса ТНД. Общая площадь охлаждения составляла 5141 м 2(по 1284,9 м 2в носовых МО и по 1285,4 м 2в кормовых). Каждый имел по 5708 трубок длиной 4,5 м и внешним диаметром 16 мм, по 2 паровых эжекционных охладителя производительностью 155 т/ч, по 2 паровых эжекционных насоса с турбоприводом (производительность 120 т/ч на первой паре крейсеров и 130 т/ч на второй), водяной циркуляционный насос с турбоприводом (производительность 1100 т/ч).

1 - трапы на СП; 2 - пост управления турбинами; 3 - насосный отсек; ТВД. ТСД, ТНД, ТЗХ, ТКХ - турбины высокого, среднего, низкого давления, заднего (в корпусе ТНД) и крейсерского хода (только в носовых МО); РД, РДКР - главный редуктор и редуктор крейсерского хода; Конд - конденсор

1 - вход пара на полной мощности; 2, 3 - вход пара на крейсерском и заднем ходах; 4 - выход пара в конденсор

Трехколлекторные водотрубные котлы типа Канпон с нефтяным отоплением имели перегреватели и предварительный подогрев пара воздухом. Рабочее давление в паровом коллекторе равнялось 23 атм., а в коллекторе перегретого пара (300°С) 22 атмосферы.

“Могами” и “Микума” имели по 10 котлов (8 “больших” и 2 “малых”) в девяти КО: котлы “большого” типа размешались в своих КО (№№2-9), разделенных переборкой по ДП, а “малые” - в КО №1 бок о бок без переборки по ДП. Дым от котлов №№1-6 выносился через носовой дымоход, а котлов №№7-10 через кормовой. Общая длина всех КО была 44,24 м.

После модификации проекта в 1933 году число котлов уменьшили до восьми “большого” типа и такую схему приняли для “Судзуя” и “Кумано”. Все котлы располагались в своих отделениях с центральной переборкой. Новые “большие” котлы имели увеличенный с 37 до 42 м 3объём камеры сгорания, 8 больших и 2 малых нефтяных форсунки, размеры парового коллектора: 1420 мм диаметр и 5230 мм длина, водяного - соответственно 640 м 5270 мм, коллектора перегретого пара 450 и 2425 м. Расстояние между паровым и водяным коллекторами равнялось 3300 мм. Носовой дымоход обслуживал 4 передних котла, кормовой - 4 задних. При той же площади поверхности нагрева уменьшение числа котлов сократило длину всех КО до 40,32 м.

Генераторы. Имелось 5 генераторов общей мощностью 1400 кВт (напряжение 225 В): три по 300 кВт с турбинным приводом и два по 250 кВт с дизельным. Из пяти генераторных постов 4 располагались под броневой нижней палубой: два перед КО и два за МО (по 2 на борт, по бокам от снарядных погребов). Пятый генератор на первой паре крейсеров размещался на средней палубе с правого борта недалеко от мидель-шпангоуга, а на второй - на нижней палубе с левого борта, перед генератором №2.

Вспомогательные механизмы в машинных отделениях. Большинство вспомогательных механизмов в МО и КО имели турбинные приводы, причем турбины работали на тех же параметрах пара, что и главные. Каждое МО имело по 4 горизонтальных вентилятора: 2 с турбо- и два с электроприводом, по одному вытяжному (производительность 800 м 3/ мин.) и нагнетательному (производительность 650 м 3/мин.) каждого типа. Кроме того, пост управления турбинами имел вентилятор производительностью 15 м 3/мин., размещенный слева и спереди МО. В каждом МО для смазки имелось 3 масляных насоса производительностью по 100 т/ч с турбоприводом (на “Судзуя” и “Кумано” 2 по 150 т/ч), 1 масляный охладительный насос (400 т/ч) с турбоприводом, масляный радиатор с водяным охлаждением, подогреватель котельной воды (185 т/ч, поверхность нагрева 38,24 м 2), пожарный и трюмный насос с электроприводом (30 т/ч). Три электронасоса для перекачки топлива производительностью 30 т/ч располагались спереди и позади ЭУ и в носовом МО левого борта, а в МО № 1 и №2 имелось ещё по центробежному электронасосу производительностью 80 т/ч.

Система питания котлов состояла из четырех главных питательных центробежных насосов с турбоприводом производительностью по 190 т/ч (на второй паре 150 т/ч) и 8 вспомогательных поршневых производительностью 85 т/ч (на первой паре ещё 2 по 70 т/ч), а также восьми подогревателей котельной воды (в дополнение к четырем, расположенным в МО) с поверхностью нагрева 44,2 м 2(на первой паре 8 по 38,9 и 2 по 29,4 м 2). Система вентиляции насчитывала по два вертикальных осевых вентилятора с турбоприводом на котел: на первой паре это были 4 вентилятора производительностью по 1150м 3/мин. и 16 по 1300м 3/мин., а на второй -16 по 1500 м 3/мин. Система впрыска топлива имела насосы для форсунок и подогреватели нефти (8 площадью по 5,09 м 2, плюс ещё 2 по 4,59 м 2на первой паре), а смазочная система - 8 масляных насосов производительность 10 т/ч (на первой паре 4 по 10 и 6 по 5 т/ч) и 8 охлаждающих насосов производительностью по 24 т/ч (на первой паре 4 по 24 и 6 по 12 т/ч). Когда корабль стоял в базе для вентиляции и впрыска топлива использовались вспомогательные устройства с электроприводом: 2 насоса для форсунок по 0,75 т/ч и 2 вентилятора по 240 м 3/ч.

Система очистки воды. Состояла из двух установок в носовых МО производительностью по 144 т/сутки, каждая из которых имела испаритель площадью 29,1 м 2, дистиллятор (33,18 м 2), радиаторы дренажной воды и выхлопного воздуха, аксиальные турбонасосы для дистиллята (по 10 т/ч), для извлечения воды (по 20 т/ч) и опреснительный насос (200 т/ч).

Якорный и рулевой приводы. Носовой брашпиль с приводом от двух 100-сильных электромоторов развивал подъемную силу 31,8 т при скорости 9 м/мин. Кормовой брашпиль имел привод от одного из гидромоторов рулевой машины, развивая 8,4 т при 9 м/мин. Рулевой привод имел несколько гидроцилиндров на каждый руль, размещенных в рулевом отсеке, которые работали от двух электронасосов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: