С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Название:Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1996

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7559-0020-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. краткое содержание

Появление же последних 6 тяжелых крейсеров в составе японского флота не имеет аналогов в практике мирового кораблестроения: построенные в качестве легких (класса “b”) с беспрецедентно мощным вооружением из 15 155-мм орудий, но с заложенной в проекте возможностью перевооружения на 203-мм калибр, они были быстро перестроены в тяжелые, как только японцы отказались от соблюдения всех договоров. В результате к началу войны на Тихом океане количество кораблей этого класса у основных соперников - Японии и США — оказалось равным.

Издание выпущено в формате аналогичном серии "Боевые корабли мира".

Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

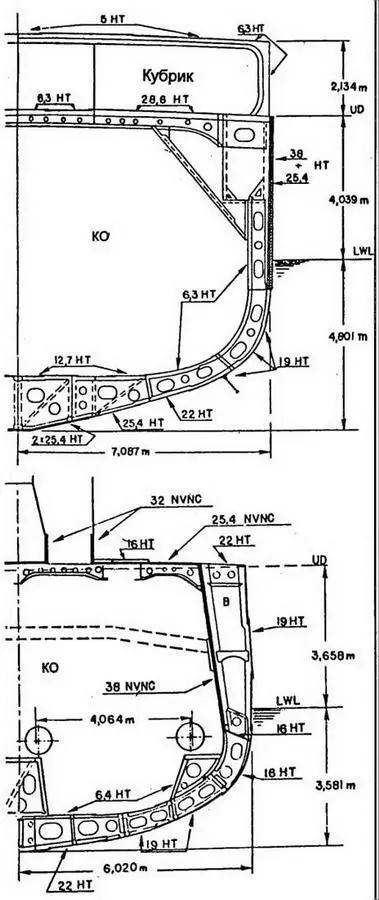

Сечения по мидель-шпангоуту 5500-тонного крейсера “Кума” (вверху) и “Юбари” (внизу) Толщина брони в мм.

Хотя крейсер “малого проекта” нес на 1 орудие и на 2 тА меньше, чем крейсера “среднего проекта” типа “Кума”, бортовой залп у них был номинально одинаков (реально у “Юбари” мощнее - см. ниже) за счет расположения на первом всего вооружения по ДП. Одноорудийные установки за щитами (все на 5500-тонных крейсерах и №1 и №4 на “Юбари”) имели ручные приводы наводки, а двухорудийные возвышенные на “Юбари”, разработанные еще для крейсеров- “скаутов” проектов 1916 и 1918 годов - ручные и механические. Эти полностью закрытые установки давали “Юбари” еще несколько важных преимуществ: более высокое расположение и лучшая защита прислуги от ветра и брызг обеспечивали их использование даже в плохих погодных условиях, наличие податочной трубы упрощало подачу боезапаса. А на 5500-тонных крейсерах из-за длинного пути подачи боезапаса с бортовым установкам №№3-4 и расположенной над МО установки №5 их скорострельность в бою значительно уменьшалась. Первые 5500-тонные крейсера типа “Кума” несли 53-см торпеды типа 6 года (приняты на вооружение в 1917 году), которые при весе боеголовки 203 кг имели дальность хода 15500 м на скорости 27 узлов или 7000 м на 37 узлах. “Юбари” и последующие 5500-тонные крейсера типов “Нагара” и “Нака” несли уже 61 -см торпеды типа 8 года (приняты в марте 1920 года) модели №1, а затем №2: 346-кг боеголовка, дальность 20000 м на 27-и, 15000 м на 32-х или 10000 м на 38 узлах.

“Юбари” мог развить ту же 35-узловую скорость, что и 5500-тонные крейсера, имея всего 65% их мощности. Его энергетическая установка (ЭУ) в основном повторяла ЭУ эсминцев типа “Минеказе”, но вместо 4 котлов и двух турбоагрегатов по 19250 л.с. он имел 8 котлов и 3 турбоагрегата. Турбины проектировались МТД на основе турбин Парсонса, каждый агрегат состоял из турбины высокого (ТВД) и турбины низкого давления (ТНД). Турбин крейсерского хода (ТКХ) не было, а этот режим обеспечивался второй ступенью главной турбины. Восемь котлов располагались бок о бок в трех КО, первая пара имела угольное отопление, остальные - нефтяное. По проекту крейсер имел две дымовых трубы, но затем Фудзимото посоветовал отклонить назад носовую трубу и объединить ее с кормовой, уменьшая тем самым влияние дыма и газов на мостик. Вскоре после комплектации, когда выяснилось, что на большом ходу выходящие из трубы горячие газы мешают работе центрального поста наводки, ее повысили на 2 м. На ходовых испытаниях 5 июля 1923 года, имея водоизмещение на 420 т выше проектного, “Юбари” развил максимальную скорость 34,8 уз. (вместо проектной 35,5 уз.) при мощности 57990 л.с.

Именно на “Юбари” впервые появились те особенности корабельной архитектуры, которые затем неизбежно применялись при проектировании японских крейсеров:

1. Своеобразно изогнутый форштевень с резким срезом внизу.

2. Объединенные в одну трубу дымоходы от нескольких КО.

3. Отсутствие обшивки за бортовой броней, использование брони борта и палубы для увеличения продольной прочности корпуса.

4. Расположение кают офицеров в нижней части носовой надстройки (гораздо ближе к их боевым постам), а не в корме, как на 5500-тонных крейсерах. Перенос расположенных над КО кубриков экипажа (очень жарко!) в корму.

5. Размещение кубриков в носовой части в три яруса (даже на складской палубе, проходившей ниже ВЛ), из-за чего там имелось три ряда иллюминаторов (на 5500-тонных крейсерах два ряда). Правда, самая нижняя жилая палуба в море была очень “мокрой” и достаточно нездоровой для экипажа.

6. Бронирование дымоходов над броневой палубой.

7. Башенно-подобная носовая надстройка, вмещавшая все навигационные устройства, устройства связи, управления кораблем и артогнем, каюты и рабочие помещения командира, флагмана и части офицеров.

Испытания “Юбари” подтвердили правоту основных конструктивных принципов Ю.Хираги, касающихся прочности корпуса и мореходности. Однако сразу же выявилась ставшая затем хронической “болезнь” - перегрузка. После достройки реальное водоизмещение крейсера при нормальной нагрузке превысило проектное на 14%, хотя до этого японские кораблестроители почти всегда укладывались в допустимые для малых кораблей 5%. На крейсерах типа “Кума” перегрузка составила всего 80 т или 1,5%, на типе “Нака” - 305 т (5900 т вместо проектных 5595 т) или 5,5%. Перегрузка в 419 т на “Юбари” при нормальной нагрузке (с 25% топлива) привела к увеличению осадки на 30 см. С двумя третями запаса топлива на борту высота надводного борта уменьшалась до 3,05 м (вместо 3,66 м), при этом нижний ряд иллюминаторов оказывался у ВЛ, а кормовой транец погружался в воду, увеличивая сопротивление и снижая скорость корабля.

Более подробно характеристики крейсеров “Юбари” и “Кума” можно сравнить по таблице, которая, если рассматривать относительные величины, может считаться хорошей иллюстрацией наиболее характерных отличий японских кораблей от своих иностранных современников в том или ином классе. С “Юбари” началась новая эра в японском военном кораблестроении, до этого более или менее удачно повторявшем иностранные (в основном английские) проекты. Не были исключением и корабли типа “Кума”, даже внешне сильно напоминавшие английские и германские крейсера конца мировой войны. “Юбари” же выглядел “стопроцентным японцем”. Конечно, можно говорить и о недостатках японской кораблестроительной школы, ставшей отныне совершенно самостоятельной, хотя часто и называемой на западе “дилетантской”, но одного у неё не отнять - японские корабли и при беглом взгляде нельзя было спутать с кораблями других наций.

Удачный “Юбари” не стал родоначальником какой-либо серии, что вполне объяснимо - после подписания Вашингтонского договора все страны переключились на строительство 10000-тонных крейсеров с 203-мм артиллерией. А когда, спустя 15 лет, Япония возобновила постройку легких крейсеров в качестве флагманских единиц флотилий эсминцев и подлодок, требования по экономии веса уже не были решающими. Необходимость же в усилении зенитного и авиационного вооружения заставляла строить корабли, превосходящие его по водоизмещению в 2-3 раза. Сам “Юбари” встретил войну на Тихом океане лидером 6-й флотилии эсминцев, а погиб у Каролинских островов 27 апреля 1944 года от торпед американской подлодки “Блюджилл”.

| “Юбари” | “Кума” | |

| Водоизмещение, Т: - стандартное проектное | 2890 | 5100 |

| - нормальное проектное (25% топлива) | 3141 | 5500 |

| - нормальное фактическое | 3560 | 5580 |

| Распределение весов, Т (%): - корпус | 1276 (31,3%) | 2510 (38,3%) |

| - бронирование | 349 (8,6%) | 221 ( 3,4%) |

| - механизмы | 1057 (25,9%) | 1630 (24,9%) |

| - вооружение | 330 ( 8,1%) | 444 ( 6,8%) |

| - другое оборудование | 375 (9,2%) | 527 (8,0%) |

| Всего (стандартное водоизмещение) | 3387 (83,1%) | 5332 (81,5%) |

| Топливо и смазочное масло (67%) | 642 (15,8%) | 1140 (17,4%) |

| Резервная котельная воды (67%) | 46 (1,1%) | 78 ( 1,2%) |

| ИТОГО водоизмещение для испытаний | 4075 (100%) | 6550 100%) |

| Длина корпуса (общая/по ВЛ/между пп.), м | 138,9/136,5/132,59 | 162,15/157,8/152,4 |

| Средняя осадка (проектная/факт.норм./факт.испыт), м | 3,581/3,86/4,20 | 4,801/4,832/5,210 |

| Максимальная ширина/высота борта от киля до ВП, м | 12,040/7,240 | 14,173/8,839 |

| Погибь бимса на ВП, м | 0,152 | 0,229 |

| Килеватость | 0,711 | 0,830 |

| Шпация (в середине/в оконечностях), м | 0,914-1,066/0,533 | 1,219-1,295/0,61 |

| Скуловые кили (длина/ширина), м | 42,00/1,168 | 61,00/1,219 |

| Коэффициенты корпуса: - полноты водоизмещения | 0,546 | 0,504 |

| (при факт.нормальном - цилиндрический продольной полноты | 0,650 | 0,617 |

| водоизмещении) - юлноты мидель-шпангоута | 0,838 | 0,809 |

| • полноты ватерлинии | 0,746 | 0,739 |

| Тип руля / площадь, м 2 | балансирный / 9,77 | на центр.штыре /15,17 |

| Число и тип турбозубчатых агрегатов (у обоих импульсно-реактивные | 3 Канзей Хонбю, ТВД- | 4 Гидзуцу Хонбю ТВД- |

| турбины и одноступенчатый редуктор | ТНД | ТНД-ТКХ |

| Число 3-коллекторных водотрубных котлов типа Канзей Хонбю | 2 смешанного и | 2 смешанного и |

| 6 нефтяного отопления | 10 нефтяного отопления | |

| Параметры пара | 18,3 атм., 138° С | 18 атм., 100° С |

| Длина МКО. м | 55,5 | 68.0 |

| Максимальный запас топлива (нефть + уголь), т | 830+ 100 | 1284 + 361 |

| Проектный радиус действия, миль (на скорости в узлах) | 5000 (14) | 5000 (14) |

| Гребные винты (диаметр / клиренс), м | 3.124/0.381 | 3.353 / 0.373 |

| Экипаж (проектный/фактический), чел. | 340/328 | 450/430 - 445 |

| Вооружение: 14-см/50 орудий типа 3 года (MkIII) | 6 | 7 |

| 8-см/40 зениток типа 3 года (MkVIII) | 1 | 2 |

| 2-трубных торпедных аппаратов (торпед) | 2 61-см (10) | 4 53-см (16) |

| 7,7-мм пулеметов | 2 (Льюис) | 2 (типа 3 года) |

| мин заграждения | 34 | 48 |

| 90-см прожекторов типа SU | 2 | 3 |

| Защита (см.текст): длина/высота броневого пояса, м | 58,5/4,15 | 68,0/4,85 |

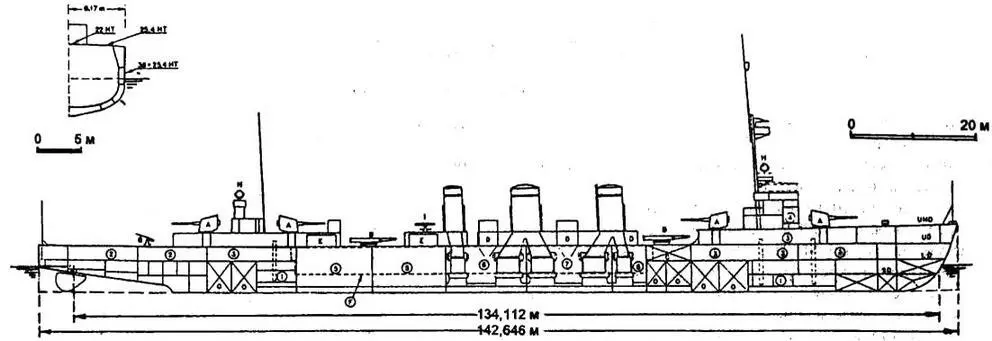

Продольный разрез крейсера “Тенрю” (стандартное водоизмещение 3230 т, нормальное 3948 т):

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: