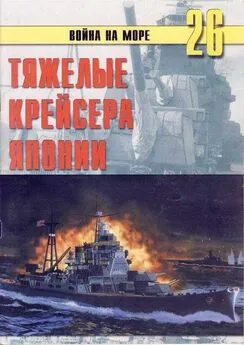

С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Название:Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1996

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7559-0020-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. краткое содержание

Появление же последних 6 тяжелых крейсеров в составе японского флота не имеет аналогов в практике мирового кораблестроения: построенные в качестве легких (класса “b”) с беспрецедентно мощным вооружением из 15 155-мм орудий, но с заложенной в проекте возможностью перевооружения на 203-мм калибр, они были быстро перестроены в тяжелые, как только японцы отказались от соблюдения всех договоров. В результате к началу войны на Тихом океане количество кораблей этого класса у основных соперников - Японии и США — оказалось равным.

Издание выпущено в формате аналогичном серии "Боевые корабли мира".

Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После первой мировой войны из Германии завезли стереоскопические дальномеры фирмы Цейсе, из которых 6- и 3- метровый установили в качестве зенитных на “Нагато” в мае 1921 г. и в 1923 г. В 1933 г. фирма Ниппон Оптикал Мэн. при технической помощи фирмы Цейсс из Йены разработала зенитный стереоскопический дальномер типа 94 с базой 4,5 м. Он устанавливался вместе с наводящей частью (директором) устройства УЗО типа 94.

3.6. Приборы управления торпедной стрельбой.

Система управления торпедной стрельбой состояла, в основном, из директора, совмещенного или не совмещенного с визиром (устройством слежения за целью), и вычислительного устройства. В середине 20-х годов флот принял на вооружение торпедный директор типа 14. Это был простой прицельный механизм, состоящий из бинокулярного визира на тумбе, снабженного корректировочными кольцами для введения различных поправок стрельбы к линии прицела. Торпеды выпускались, когда цель маневрированием корабля приводилась на линию прицела. Улучшенная версия - тип 14 модель 1 в модификациях от 1 до 3 принималась на вооружение до 1930 г. 6.07.1932 г. директоры типа 14 модель 1 модиф.1, 2 и 3 переименовали в тип 90 модели 1, 2 и 3, а для кормовых углов атаки разработали специальную модель типа 91. Улучшенные модели подобной конструкции и принципа действия разрабатывались и принимались до 1940 г.: тип 89, тип 92 модель 2, тип 97 модель 2 и тип 0.

С увеличением дистанции стрельбы и особенно с разработкой кислородных торпед типа 93 для подсчета скорости и курса цели и гироугла торпед разработали дополнительные устройства, идентичные тем, которые использовались в системах артстрельбы по надводным целям. Стандартным устройством слежения за целью (визиром) для торпедной стрельбы крейсеров и новых эсминцев стал Сокутекибан типа 93. В ходе войны его улучшили и он мог продолжительно подсчитывать скорость и курс цели, поддерживая непрерывную стрельбу. Принятый под обозначением “тип 3”, он был установлен только на нескольких эсминцах, законченных постройкой после начала войны. На крейсерах и новых эсминцах 1-го класса система УТС включала еще и вычислительный прибор типа 93, принятый в 1937 г. Комбинация визира и вычислительного прибора, снабженная устройством для постоянной прокладки положения цели и своего корабля, что делало возможным непрямую стрельбу, была разработана и принята на вооружение как “компьютер управления стрельбой типа 1”. Его установили на реконструированных “торпедных” крейсерах “Ои” и “Китаками” в 1941 г. На кораблях, оснащенных визиром и компьютером, директоры использовались только для слежения за целью и передачи пеленга на нее другим приборам.

4. Авиационное оборудование

4.1. Взлетные платформы и катапульты

Эксперименты со взлетными платформами, известными как ‘скользящие платформы” и появившимися в годы первой мировой войны в британском флоте, проводились в начале 1922 года на линкоре “Ямаширо” (19-метровая платформа располагалась на крыше и стволах орудий башни ГК №2) и легком крейсере “Кисо”, который достроили в мае 1921 года с короткой платформой на 4-х стойках вокруг орудия №2 (угол поворота по горизонту 90°). После запусков сухопутных самолетов “Спарроухаук” фирмы Глостер (одноместный, 230 л.с.) и “Пантер” фирмы Парнэлл (2-местный разведчик, 230 л.с.) и палубного истребителя фирмы Мицубиси типа 10 года (300 л.с.) эти платформы весной 1922 года сняли. Несмотря на проблемы с возвращением самолета на борт, 6 крейсеров типа “Нагара” и 3 типа “Сендай” достроили в 1922-25 годах с 10-метровыми неподвижными платформами, проходящими от мостика, где располагался ангар, над 14-см орудием №2. Сконструированные для запуска колесных самолетов, платформы так ни разу и не использовали, и эти крейсера не несли ни одного самолета, пока на них позже не установили катапульты. Только “Юра” и “Абакума” временно в 1926-27 годах несли на своих платформах гидросамолеты “Кайгун типа 14”, но спускались они на воду и поднимались на борт грузовой стрелой, установленной справа от мостика.

Чтобы решить проблему приема самолетов на борт, японцы провели испытания с рельсовыми платформами немецкой фирмы Хейнкель, которые могли выпускать в воздух гидросамолеты. Во время постройки “Фурутака” и “Како” такую платформу длиной 18 м временно (вторая половина 1925 - начало 1926 г) установили на башне №2 линкора “Нагато”. С ее помощью произвели пробные запуски сначала 1700-кг гидросамолета “Йокошо” (верфь Йокосука) №1 (Ро-Го) модели А, а затем только что полученных из Германии HD-25 и HD-26.

Изучение катапульт началось в Японии в 1924 г, при этом японцы тщательно следили за исследованиями за рубежом. По требованию МГШ верфь в Куре разработала в октябре 1926 г. 19-метровую катапульту, работавшую на сжатом воздухе. После испытаний в мае 1928 г. на старом броненосце “Асахи” ее приняли на вооружение как “тип Куре Ner и установили затем на крейсерах типов “Аоба” и “Миоко”. Была разработана и пороховая версия-“тип Куре №2” (порох DC). С 30.01.1930 г. пневматическая катапульта стала называться “тип Куре №1 модель Г, а пороховая “тип Куре №2 модель 1”. Обе могли запускать самолеты весом до 2000 кг со скоростью 26 м/с. Поскольку гидросамолет типа 2 (HD-25) был слишком тяжел для них, пришлось принять более легкие ГСМ типа 15 и типа 90 №2. (см. ниже - 4.2.). Вскоре от использования сжатого воздуха отказались и пневмокатапульты стали применять только на подводных лодках и только в годы войны 45-метровая пневмокатапульта появилась на легком крейсере “Ойодо”. Пороховые же (№2) стали стандартными, заменив катапульты №1 на “Аоба“ и “Кинугаса” в 1930 г., а типе “Миоко” в 1935 г.

Неподвижные катапульты типа Куре №2 модели 2, принятые на вооружение 16.10.1930 г., в октябре же установили перед мостиком на крейсерах “Юра” и “Кину”, а в ноябре 1931 г. на “Дзинцу”. На “Юра” она заменила экспериментальную “пружинного” типа, разработанную в 1926 г. и установленную в апреле 1930 г. Столь быстрая замена катапульты обуславливалась многочисленными авариями, которые происходили с “пружинным” образцом.

В 1931 г. была разработана и 12.08.1932 г. принята улучшенная версия катапульты - типа Куре №2 модель 3. Ее модифицированные версии (модиф.1 с менее высокой скользящей платформой и модиф.2 с более низким поддерживающим кольцом) приняли 18.01.1933 г. Катапульты №2 модель 3 стояли на линкорах (кроме “Хией” и “Фусо”), тяжелых крейсерах типов “Такао”, “Могами”, “Миоко” (после модернизации) и “Фурутака’(после модернизации), 5500- тонных крейсерах (кроме “Ои”, “Китаками” и “Кисо”) и минзаге “Окиносима”). 29.06.1933 г. приняли укороченную версию - типа Куре №2 модель 4, предназначенную для установки на башне линкора. Но такую катапульту установили только на башне №3 линкора “Фусо”, поскольку более удобным оказалось размещать катапульты на шканцах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: