М. Барятинский - Средний танк Т-62

- Название:Средний танк Т-62

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Барятинский - Средний танк Т-62 краткое содержание

Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»

Средний танк Т-62 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На одном из серийных танков Т-62 в конце 1965 года проходил испытания автомат заряжания «Желудь» для 115-мм пушки Д-68 (2А21), имевшей ту же баллистику, что и У-5ТС. Принципиальным отличием Д-68 было раздельное заряжание с частично сгорающей гильзой. Экстрактировался лишь латунный поддон гильзы массой около 4 кг. В 1967 году этот автомат переделали под 125-мм выстрелы и в опытном порядке скомпоновали в танке Т-62 вместе со 125-мм пушкой Д-81.

Инженерных, ремонтно-эвакуационных и прочих вспомогательных машин на базе Т-62 не создавалось. К моменту начала его производства все они уже были разработаны на шасси танков Т-54 и Т-55 и выпускались серийно. Единственной же боевой машиной на шасси Т-62 стал истребитель танков ИТ-1.

Ракетный танк «объект 150» проектировался в КБ УВЗ с 1957 по 1965 год на базе узлов и агрегатов танка Т-62. Разработка ракетного вооружения была поручена ОКБ-16, руководимому А.Э.Нудельманом. Консультантом по системе управления пригласили А.А.Расплетина, руководителя КБ-1 Госкомитета радиоэлектронной промышленности. В дальнейшем этому коллективу совместно с ЦКБ-14 поручили работу по созданию всего комплекса. Эскизный проект ракетного танка подготовил завод № 183 в 1958 году первоначально на базе танка Т-54, но затем проект скорректировали, приняв в качестве базы танк Т-62.

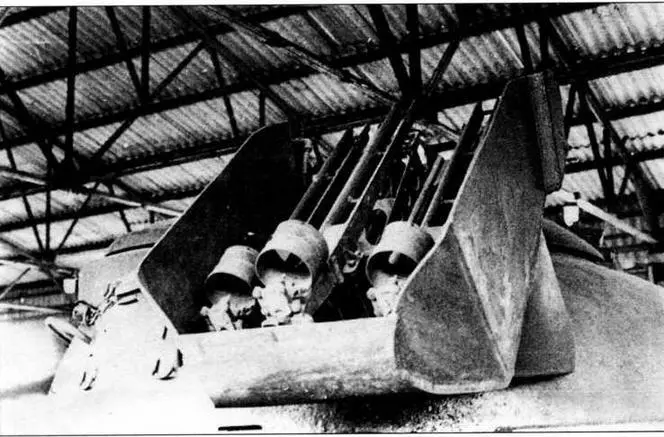

Строенная установка ПТУР «Малютка» на башне танка «объект 167»

Опытный образец среднего танка «объект 166М»

Машина имела сварной корпус, заимствованный у серийного танка Т-62. Башня — литая, полусферической приплюснутой формы, с выдвижной установкой комплекса ракетного управляемого вооружения 2К4 «Дракон» и механизмом заряжания, в котором помещалось 12 управляемых ракет ЗМ7. Еще три ракеты располагались в немеханизированной боеукладке. В качестве вспомогательного вооружения на «объекте 150» устанавливался 7,62-мм пулемет ПКТ с боекомплектом 2000 патронов. Боевая масса машины составляла 34,5 т. Экипаж — три человека (командир, механик-водитель, оператор).

В комплекс ракетного управляемого вооружения входили ракеты, система заряжания и пуска, дневной и ночной прицелы, стабилизатор 2ЭЗ, станции наведения и управления. Управление ракетой — радиокомандное, полуавтоматическое, на любой комбинации из семи частот и двух кодов, что позволяло одновременно вести стрельбу из нескольких истребителей танков. Эффективность поражения цели: с первого-второго выстрела.

Заряжание пусковой установки автоматическое. Автоматика приводилась в действие нажатием кнопки на дневном прицеле. Люлька ПУ совместно с полем зрения дневного и ночного прицелов, антенной, пулеметом ПКТ и осветителем ночного прицела стабилизировалась в вертикальной плоскости, а башня — в горизонтальной.

Перед пуском ракеты определялась дальность до цели и эта характеристика вводилась в прицел. Оператор, удерживая перекрестие на цели, нажимал кнопку пуска. Направление схода ракеты отличалось от линии прицеливания в вертикальной плоскости на 3°20', в горизонтальной — с учетом скорости ветра. После схода ракеты ПУ автоматически убиралась внутрь башни. Одновременно снималось упреждение, учитывавшее ветер, и башня поворачивалась в направлении цели. В момент пуска перед входным окном прицела автоматически в течение 1,5 с устанавливалась воздушная завеса (во время испытаний в 1965 году, когда ракета стала сходить с ПУ, газы из ее сопел подняли с носа корпуса танка снег, который запорошил входное окно прицела, в результате чего управление ракетой стало невозможным).

Первые 0,5 с ракета летела неуправляемой. За это время боковая составляющая ветра (из-за парусности оперения ракеты) и сила тяжести ракеты выводили ее на линию прицеливания. С этого момента координаты летящей ракеты определялись автоматически, вырабатывались зашифрованные радиокоманды и излучались в направлении ракеты, на которой они принимались, расшифровывались и подавались на рули поворота. Определение координат положения ракеты относительно линии прицеливания производилось с помощью светового пятна от трассера, проектировавшегося по оптической системе прицела на фотокатоды, что вызывало появление электрических импульсов, необходимых для выработки радиокоманд в системе управления ракетой.

Через 25,5 с после схода ракеты система возвращалась в исходное положение и можно было произвести очередные заряжание и пуск.

Танк Т-62, оборудованный комплексной экранной защитой ЗЭТ-1

Ракетный танк ИТ-1 в музее Уралвагонзавода. Пусковая установка ракеты ЗМ7 находится в боевом положении

Дальность стрельбы днем колебалась в пределах от 300 до 3300 м, ночью — от 400 до 600 м. Бронепробиваемость под углом 60° составляла 250 мм.

С разработкой и испытаниями ракетного танка связаны несколько любопытных эпизодов с участием И.С.Хрущева.

В конце июня 1960 года из Москвы на УВЗ пришло указание срочно отправить еще не завершенный (на машине не была установлена система наведения ракеты) опытный образец истребителя танков на полигон Капустин Яр. 22 июля готовился большой показ военной техники руководству страны во главе с Н.С.Хрущевым. Доклады по каждой машине должны были по регламенту продолжаться не более пяти минут, тексты неоднократно заслушивались, хронометрировались и корректировались. По «объекту 150» докладывал заместитель начальника бронетанкового полигона И.К.Кобраков. Главный конструктор Л.Н.Карцев должен был стоять рядом. Планировалось, что сразу же после выступления Кобракова находившийся внутри машины конструктор О.А.Добисов «выдаст» наружу пусковую установку с макетом ракеты, крылья которой раскроются, и покачает ею вверх и вниз. Что из всего этого вышло, рассказал в своих воспоминаниях Л.Н.Карцев: «Полковник Кобраков сделал доклад, конструктор Добисов „выдал“ изнутри танка пусковую установку, крылья ракеты раскрылись и установка стала покачиваться. Все сработало как надо. Но тут Хрущев задал полковнику Кобракову вопрос: „А нельзя сделать так, чтобы крылья раскрывались в полете?“ Видя, что докладчик не может на него ответить, я вышел вперед и сказал:

— Нет, Никита Сергеевич, нельзя — не позволяет система управления. Ракета упадет.

— А я говорю — можно!

— А я повторяю — нельзя!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: