Арсенал-Коллекция 2014 № 12 (30)

- Название:Арсенал-Коллекция 2014 № 12 (30)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арсенал-Коллекция 2014 № 12 (30) краткое содержание

Арсенал-Коллекция 2014 № 12 (30) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако, эти выкладки не убедили руководство Главного морского штаба, поскольку на стапелях уже стояли корабли (например, британский линейный крейсер «Худ»), существенно превосходящие итальянский «долгострой» по всем параметрам. В итоге было принято окончательное решение отказаться от его достройки в качестве линкора.

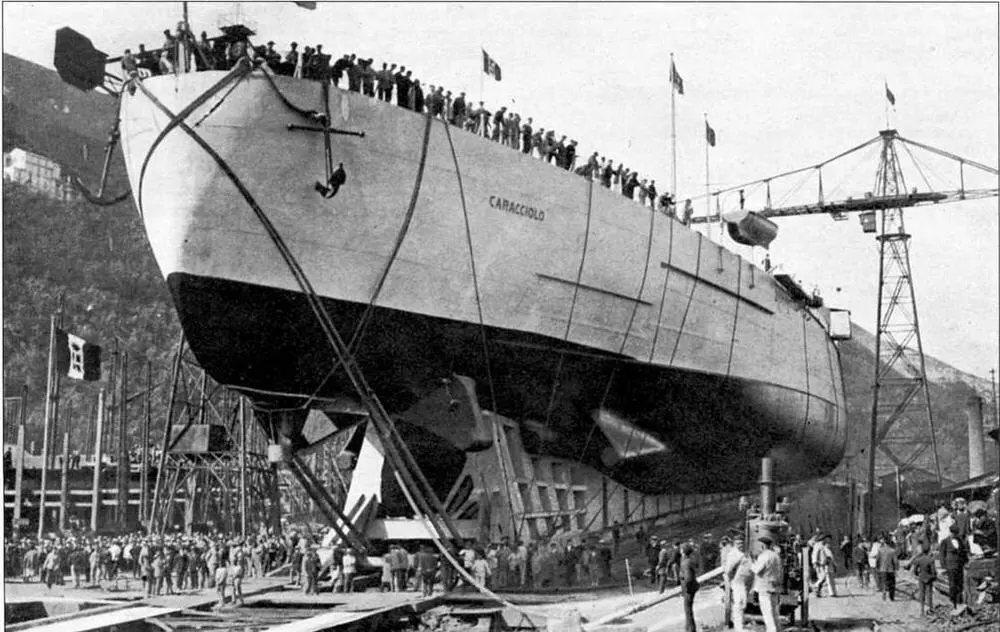

Корпус «Франческо Караччоло» на верфи в Кастелламаре-ди-Стабия накануне спуска на воду, 12 мая 1920 г. (Illustrazione Italiana)

Достройка «Караччоло» возобновилась в августе (по другим данным - в октябре) 1919 г. с целью освободить стапель. 12 мая 1920 г. корпус корабля был спущен на воду. В тот же день линкор «Дуилио» с буксирами «Эгади» и «Мариттимо» начали его буксировку в Специю, куда прибыли спустя два дня. Там «Караччоло» оставался в ожидании окончательного решения его судьбы.

В брошюре, выпущенной к церемонии спуска на воду, сообщалось, что генералу Феррати была поручена разработка проекта переоборудования корабля в быстроходный трансатлантический лайнер (с сохранением полного состава силовой установки), либо вместительный пароход для перевозки эмигрантов, либо же в сухогрузный пароход с 14 грузовыми трюмами. Другие варианты предусматривали его достройку в качестве носителя самолетов - гидроавианосца или авианосца.

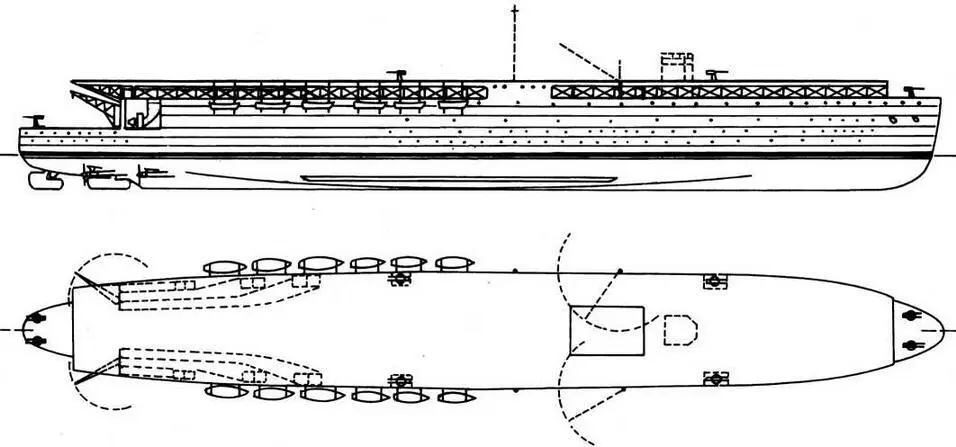

В частности, фирма «Ансальдо» разработала эскизный проект перестройки «Караччоло» в авианосец со сплошной полетной палубой. Он должен был получить высокий (три уровня) протяженный полубак с двухъярусным ангаром, над которым монтировалась широкая полетная палуба. Дымоходы котлов выводились в шесть труб, проходивших под полетной палубой, а в корме опускавшихся вниз и в стороны. Управление кораблем должно было осуществляться из рубки, располагавшейся в диаметральной плоскости и опускавшейся под полетную палубу во время производства взлетно-посадочных операций. Авианосец не должен был нести никакого тяжелого вооружения - только восемь спаренных 102-мм зенитных орудий. Самолетоподъемник предусматривался только один, что стало, пожалуй, наиболее существенным недостатком проекта, если не считать унаследованную от линкора слабость конструктивной подводной защиты.

В условиях разразившегося после окончания Первой мировой войны экономического кризиса руководство итальянского флота не рискнуло начать дорогостоящее переоборудование корабля. Тем самым Италия упустила шанс войти в число авианосных держав.

25 октября 1920 г. корпус несостоявшегося сверхдредноута был продан за 6 млн. лир судоходной компании «Societa di Navigazione Generale Italiana» («NGI»), а в ноябре - отбуксирован в небольшой порт Байя близ Неаполя. Генералом Феррати действительно был разработан проект переоборудования в грузопассажирский лайнер. Он должен был иметь дедвейт 17 600 т, вместимость 25 300 брт, полное водоизмещение 31 000 т и оснащаться двумя турбозубчатыми агрегатами, сообщавшими ему скорость 16,5 узлов. Однако, после всесторонней оценки объема работ и экономической отдачи, руководство «NGI» решило отказаться от переоборудования. В конечном итоге, в 1921 году недостроенный «Франческо Караччоло» был продан на слом.

Финалом стало подписание 2 января 1921 г. Королевского декрета, отменявшего указ №450 о включении четырех линейных кораблей в списки флота. С внесением этого декрета в статью 15 Журнала распоряжений по Морскому министерству №10 от 13 января 1921 г. закончилась печальная история итальянских сверхдредноутов.

Эскизный проект переоборудования линкора «Франческо Караччоло» в авианосец

Трудно давать оценку кораблям, которые не только не принимали участия в боевых действиях, но даже не были построены. К тому же, по линкорам типа «Караччоло» мы обладаем весьма поверхностными данными. Впрочем, даже их достаточно, чтобы утверждать, что в данном проекте итальянские моряки и конструкторы продолжили следовать национальной традиции, заложенной еще на броненосцах типов «Италия» и «Ре Умберто», и объединили черты линейного корабля и броненосного/линейного крейсера. Итальянский проект сочетал в себе огневую мощь с высокой скоростью при несколько ослабленном бронировании, особенно горизонтальном.И хотя этим кораблям не суждено было войти в строй, эти качества получили дальнейшее развитие в 1930-е годы при проектировании быстроходных линкоров.

Breyer S. Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905-1970. - Munchen: Lehmanns Verlag, 1970.

Conway’s all the World’s Battleships 1906 to the Present. - London: Conway Maritime Press, 1996.

Campbell J. Naval Weapons of World War I. - Annapolis: Naval Institute Press, 2011.

Fraccaroli A. Italian Warships of World War I. - London: Ian Allan Ltd., 1970.

Giorgerini G., Nani A. Le navi di linea italiani 1861-1969. - Roma: Ufficio Storico della Marina Militare, 1969.

Mascolo A. La navi da battaglia classe «Caracciolo» // «Storia Militare», 1994, N.10.

«Warship International», 1973, No.4.

Материалы сети Internet.

Автор выражает признательность Арсению Малову (Москва) и Ярославу Малиновскому (J. Malinowski, Польша) за предоставленные материалы и помощь в работе.

Танковый арсенал

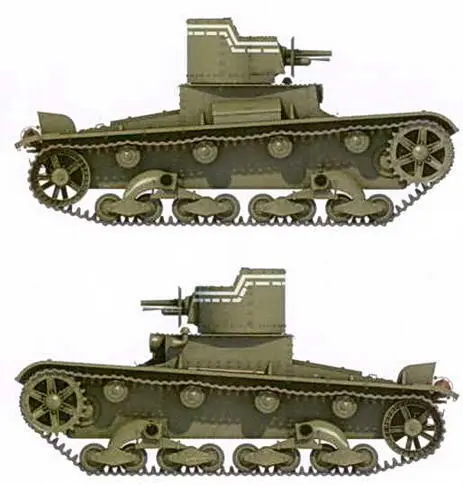

Годы производства: 1932—1934 гг.

Годы эксплуатации: 1932-1942 гг. Произведено: 2038 танков

Вооружение

1х37-мм «Гочкис» или «Б-3», 113 снарядов 1x7,62-мм ДТ-29, 3087 патронов

Двигатель и подвижность

Двигатель: карбюраторный, 90 л. с. Максимальная скорость: 31,3 км/ч Средняя скорость по просёлку: 15 км/ч Запас хода по шоссе: 130-140 км Запас хода по просёлку: 70-80 км

Масса: 8,4 т

Длина корпуса: 4620 мм Ширина корпуса: 2440 мм Высота: 2190 мм Клиренс: 380 мм

Впервые двухбашенные танки Т-26 пошли в бой в ходе советско-финской войны в составе отдельных танковых батальонов. После её окончания войны было принято решение о снятии двухбашенных танков Т-26 с вооружения, однако немало этих машин были включены в состав формируемых механизированных корпусов и приняли участие на начальном этапе Великой Отечественной войны. Большая их часть была потеряна в 1941 году, отдельные машины использовались до лета 1942 года.

Графика А. Чаплыгина

Интервал:

Закладка: