Станислав Славин - Оружие Победы

- Название:Оружие Победы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-0704-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Славин - Оружие Победы краткое содержание

На эти и многие другие вопросы отвечает книга, посвященная 60-летию Великой Победы.

Оружие Победы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Скоро начался перевод всех пороховых заводов на новую технологию. В концу 1940 года этот процесс практически был завершен. Но Котт этого уже не увидел, поскольку 9 октября 1937 года был расстрелян как «враг народа».

Заодно чуть было не были загублены и результаты его работы. Во всяком случае, работы по новой технологии на заводах были приостановлены по указанию нового начальника Кулика, который, кстати, имел всего четыре класса образования и о химии не имел ни малейшего понятия.

Позднее, правда, самоуправство Кулика заметили, его запрет на новую технологию был отменен. Но время было упущено…

Важнейшая особенность производства порохов и прочих взрывчатых веществ состоит в том, что они весьма чувствительны к механическим (удар, трение) и тепловым воздействиям. А при некоторых неблагоприятных условиях способны и к саморазложению со взрывом.

В военное же время, когда объемы переработки взрывоопасных материалов увеличились во много раз, на заводы пришло очень много необученных рабочих, количество аварий на заводах резко возросло.

Поэтому даже в тяжелых условиях военного времени на этих предприятиях пришлось принимать специальные меры для герметизации оборудования, улавливания вредных производственных выбросов, обучать персонал безопасным приемам работы, применять средства индивидуальной и коллективной защиты… А также выдавать работающим во вредных условиях специальное питание, более-менее нейтрализующее воздействие вредных веществ.

Кроме того, развитие советской артиллерии потребовало создания новых порохов, например, нитроглицериновых баллиститных. Они обладают большей мощностью, имеют меньшую гигроскопичность, быстрее изготавливаются и более стабильны.

Все это побудило военного инженера А.С. Бакаева еще в 1926 году в исследовательской лаборатории Охтинского порохового завода начать разработку технологии изготовления порохов такого типа. В 1928 году начали отработку промышленной технологии их изготовления на опытной заводской установке. Затем под руководством Бакаева на заводе «имени Морозова» построили первый в стране опытный цех по производству баллиститных порохов, который вошел в строй в 1931 году. В 1936–1937 годах на заводе, где директором работал Д.Г. Бидинский, создали небольшое производство баллиститных порохов и организовали выпуск зарядов из них для морской, наземной и зенитной артиллерии, а также шашек из баллиститного пороха марки «Н» для реактивных снарядов РС-82 и РС-132.

Организация производства баллиститного пороха марки «Н» позволила успешно решить проблему создания первых твердотопливных реактивных снарядов, использовавшихся в авиации и реактивной артиллерии — знаменитых «катюшах».

Первоначально в реактивных снарядах применили пироксилиново-тротиловый порох, состоявший из 77 % пироксилина и 23 % тротила. Шашки из этого пороха изготовляли методом глухого горячего прессования, поэтому их можно было получать только небольших размеров.

Заряд приходилось набирать из множества шашек — для снаряда РС-82 — из 28, а для снаряда РС-132 — из 35. Процесс оказался крайне нетехнологичным, длительным и опасным. Для массового производства он не годился.

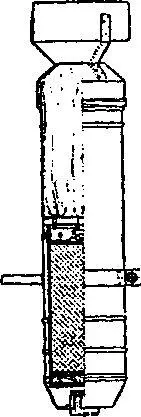

Авиабомба осколочная АО-2,5.

Авиабомба осветительная САБ-ЗМ.

В 1933 году известный пороховик Б.П. Фомин предложил главному инженеру РНИИ Г.Э. Лангемаку использовать в двигателях реактивных снарядов отработанный и испытанный к тому времени в артиллерийских системах нитроглицериновый баллиститный порох марки «Н». Из этого пороха можно было изготовить шашки любой длины методом проходного прессования.

Опытные работы закончились успешно. Первые в мире заряды из баллиститных порохов для реактивных снарядов и промышленная технология их производства были созданы.

В августе 1939 года реактивные снаряды с баллиститным порохом марки «Н» успешно применила наша авиация в боях на реке Халхин-Гол.

В декабре 1941 года директор завода Д.Г. Бидинский, начальник цеха И.В. Крыжановский, механик цеха Ф.Я. Грищенко и старший военпред завода Л.М. Поляков за организацию освоения массового выпуска пороховых зарядов для реактивных снарядов М-13 были удостоены высоких правительственных наград.

Несмотря на это, как уже говорилось, в разгар военных действий вдруг выяснилось, что снарядов этих катастрофически не хватает. И к их изготовлению пришлось подключать даже США.

Проведенные в 1930-е годы испытания баллиститных порохов подтвердили их высокую эффективность, но вместе с тем выявили существенный недостаток — так называемое повышенное «разгарное действие» на артиллерийские стволы. То есть, говоря проще, орудия, особенно крупного калибра, выходили из строя значительно быстрее, чем при использовании традиционных порохов.

Пришлось разбираться и с этой бедой. Это сделали сотрудники ОТБ, руководимого М.И. Левичеком. Совместно с учеными ряда институтов им удалось создать технологию производства так называемых «холодных» баллиститных порохов, отличающихся пониженным «разгарным действием».

Удалось разработать и внедрить в производство составы баллиститных порохов, обеспечивавшие сохранение необходимой живучести стволов без снижения заданной дальности стрельбы. После широких сравнительных полигонных испытаний, которые подтвердили удовлетворительное «разгарное действие» «холодных» порохов, их приняли на вооружение Красной Армии и ВМФ.

Кроме того, под руководством В.В. Хожева и И.Г. Лопуха была проделана большая работа по разработке новых марок порохов и пороховых зарядов для новых типов минометов.

Они обеспечивали требуемую дальность и надежность выстрела в диапазоне температур ± 50 °C.

И все же, несмотря на проделанную работу, суммарная производственная мощность пороховой промышленности в 1938 году составляла 56 тысяч т в год, что не обеспечивало потребностей армии в военное время. Не были созданы и необходимые мощности для производства нитроглицериновых порохов, на которых почти целиком базировались новые артиллерийские системы — зенитные, минометные, реактивные, морские. Эту задачу пришлось в срочном порядке решать уже в ходе Великой Отечественной войны.

То же произошло и с технологией получения гексогена, разработанной в 1938 году А.А. Гринбергом, З.В. Владимировой и Х.М. Адаскиным.

Впрочем, война добавила свои проблемы. Большая часть промышленности была сосредоточена в западной части страны. В итоге в первый год военных действий химическая промышленность страны потеряла 50 % мощностей по производству аммиака, 77 % — серной кислоты, 83 % — кальцинированной соды, более 50 % — каустической соды и 70 % — пластических масс. Потеряны были значительные мощности по производству толуола — основного сырья для производства тротила. Поэтому в 1942 году выпуск толуола составил только 38 тысяч т. Все это еще больше осложнило производство боеприпасов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: