Станислав Славин - Оружие Победы

- Название:Оружие Победы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-0704-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Славин - Оружие Победы краткое содержание

На эти и многие другие вопросы отвечает книга, посвященная 60-летию Великой Победы.

Оружие Победы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В России оптическая наука и технология начали развиваться в первой половине XVIII века во времена одного из основоположников оптического приборостроения М.В. Ломоносова и известного конструктора оптических приборов И.П. Кулибина. Однако их разработки не получили должного развития в последующих поколениях. И к концу XIX века в России действовало всего лишь несколько мелких оптических мастерских и фирм, находившихся в полной зависимости от иностранных компаний, которые поставляли мастерским оптическое стекло, узлы и некоторые детали приборов.

В начале XX века наиболее крупными предприятиями по производству оптических приборов в России были фабрики Фосса в Варшаве и Гаубера-Цветкова в Москве, Обуховский завод в Петербурге.

Именно на Обуховском сталелитейном заводе в 1905 году под руководством инженера Я.Л. Перепелкина была создана первая в России государственная оптическая мастерская [8] Решающую роль сыграло поражение России в войне, особенно потеря флота, совершенно недостаточно обеспеченного прицелами, угломерами и дальномерами. ( Примеч. ред .).

, в которой к началу Первой мировой войны работало 230 человек.

Однако что такое двести с лишним оптиков на всю огромную Россию? Капля в море… Понимая это, А.Н. Крылов, назначенный в то время председателем Морского технического комитета, предпринял все от него зависящее для расширения оптического производства.

Причем опираться он предпочел на отечественные кадры. Так, ему было известно, что А.Л. Гершун, единственный в то время специалист в России по расчету оптических систем, еще в 1898 году в своей работе «Об оптических инструментах» на основании тщательного анализа состояния науки и техники предсказал интенсивное развитие оптического приборостроения. В 1902 году в Константиновском межевом институте профессор Н.М. Кислов начал чтение курса «Теория оптических инструментов», по которому затем было выпущено учебное пособие. Это был первый в России фундаментальный труд по оптико-механическим инструментам. Примерно в то же время физик А.Я. Тудоровский начал читать морским артиллерийским офицерам курс «Теории оптических приборов», понимая, что без оптики им никак не обойтись в самое ближайшее время.

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война заставила серьезно задуматься над катастрофическим положением со снабжением русской армии и флота оптическими приборами. Проблему частично решили, закупая необходимые приборы за рубежом. Однако после революции и такая возможность исчезла. Оставалось одно — развивать быстрыми темпами собственную оптическую промышленность.

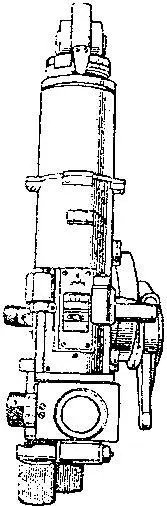

Панорамный танковый прицел ПТ-1.

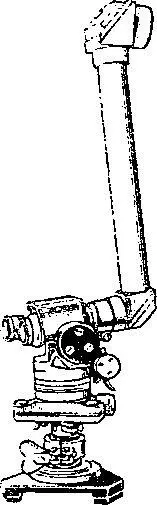

Перископическая артиллерийская буссоль.

Для руководства и координирования работ в этом направлении в стране создается ВООМП — Всероссийское, а потом и Всесоюзное объединение оптико-механической промышленности.

В рамках его создаются Конструкторско-исследовательское бюро, Бюро оптических приборов и Сектор технологических разработок. Для работы в них привлекаются как старые испытанные, так и новые молодые специалисты. Так, для работы в ВООМПе были приглашены видные специалисты того времени С.И. Фрейберг, Н.П. Качалов и другие. Быстро росли и молодые кадры. Так, недавний выпускник университета Л. Л. Гуляев вскоре стал главным конструктором ВООМПа, а его ровесник A.Л. Никитин — заведующим производством.

Совместные усилия привели к тому, что уже в 1932 году объем производства на предприятиях ВООМПа по сравнению с 1928 годом вырос более чем в 10 раз. Отрасль усиленно развивалась, строились новые корпуса заводов, возросло число работающих.

В 1936 году Советским правительством была принята комплексная программа создания большого морского флота. Для артиллерийского вооружения этих кораблей была разработана своя подпрограмма оптического обеспечения корабельной артиллерии, подводных лодок и артиллерийских систем стационарных и подвижных артиллерийских установок береговой обороны. В частности, ею предусматривалась разработка и организация серийного выпуска стереоскопических дальномеров, визиров центральной наводки, перископов для подводных лодок, прицелов для торпедных аппаратов и т. д.

Выполнение такой огромной работы поручалось нескольким предприятиям, головным из которых был завод во главе с директором И.А. Уваровым. На все про все приказом наркома тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе отводилось от одного до трех лет.

Перископы. О колоссальной работе, проделанной в короткие сроки коллективами упомянутых заводов, о сложности оптических приборов, разработанных и изготовленных согласно программе строительства большого флота, можно составить представление путем ознакомления с некоторыми из приборов, которыми вооружался морской флот перед Великой Отечественной войной.

Одним из них был перископ подводной лодки, предназначенный для определения пеленга на цель и дистанции, наблюдения за воздухом, измерения высот звезд над горизонтом для определения места подводной лодки без всплытия ее на поверхность. Он представлял собой установленную вертикально в средней части лодки длинную подвижную зрительную трубу.

Наблюдение за морем или воздухом ведется из лодки через окуляр, расположенный вместе с целым рядом измерительных и вспомогательных приспособлений на нижнем конце трубы. По мере необходимости труба перископа может выдвигаться из корпуса лодки или опускаться внутрь так, что его верхний конец прячется в тумбе, укрепленной на корпусе лодки.

Перископное устройство должно, следовательно, состоять из собственно перископа, подъемного механизма и сальников, которые не позволяют воде проникнуть внутрь лодки даже при погружении ее на значительную глубину. В общем получается довольно сложная конструкция. Чтобы перископ надежно передвигался в сальниках, его металлическая наружная труба должна сохранять полировку своей наружной поверхности на протяжении всего времени службы прибора. Поэтому трубы изготавливаются из специальной стали и бронзы. Верхний конец трубы имеет диаметр около 30 мм, что значительно меньше диаметра основной части трубы (150–180 мм).

Причем для ведения стрельбы торпедами недостаточно лишь видеть противника; командир лодки должен еще получить сведения об удалении, скорости, курсовом угле атакуемого судна и другие данные. Все эти операции выполняются опять-таки с помощью перископа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: