Техника и вооружение 2015 04

- Название:Техника и вооружение 2015 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2015 04 краткое содержание

Техника и вооружение 2015 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В кормовой части рамы тягача располагалась мощная лебедка с тяговым усилием 20 тс и рабочей длиной троса 100 м, привод к которой осуществлялся от коробки передач через конический редуктор и продольный (составной) вал, размещавшийся вдоль правого борта. Лебедка имела понижающий червячный редуктор, два тяговых ролика (с четырьмя ручьями для троса на каждом) и сборный барабан троса. Благодаря принятой схеме трос на сборный барабан поступал почти полностью разгруженным. Для правильной намотки троса служил специальный автоматический тросоукладчик.

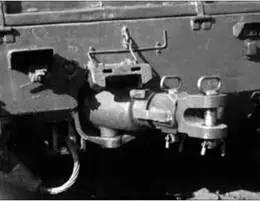

Тягово-сцепное устройство тягача – с пружинным двухсторонним амортизатором; тяговый стержень имел суммарное угловое перемещение вокруг своей оси 90’. Для облегчения сцепки тягача с прицепом сцепной крюк мог поворачиваться в горизонтальной плоскости, а тяговый стержень – выдвигаться на 220 мм для возможности соединения с различными артсистемами.

После сцепки свобода перемещения исключалась специальными стопорящими устройствами.

Все рычаги и педали управления тягачом и лебедкой были сосредоточены в кабине. Чтобы уменьшить усилия на рычагах управления и педали главного тормоза, в систему управления включили сервоприводы (при наличии кулачкового сервоустройства на тягаче N9401 -3 усилия на рычагах управления оказались значительно меньше, чем на №401-1 и №401-2). Усилие на педали главного фрикциона составляло 22 кгс, на рычагах управления – не более 25 кгс. На тягаче №401-3 рычаг управления лебедкой был съемным, что создавало больше удобств водителю при управлении машиной.

Кроме механического способа, торможение тягача и прицепа могло производиться при помощи пневматического привода.

Кабина автомобильного типа, рассчитанная на 4 чел., располагалась над двигателем. На первой и второй опытных машинах установили четырехместные кабины, переделанные из кабины автомобиля ЗИС-5 по типу кабины АТ-45, а на третьем образце смонтировали кабину, полученную из кабины автомобиля ЗИС-150 (впоследствии именно такая кабина определяла внешний облик серийных тягачей АТ-Т, став их своеобразной «визитной карточкой»). На стеклах переднего ветрового окна смонтировали пневматические стеклоочистители, т.е. учли замечания, высказанные еще в ходе испытаний АТ-45.

Позади кабины на раме крепился металлический кузов, рассчитанный на перевозку груза массой до 5 т. В нем располагались откидные деревянные сиденья вдоль бортов и передней стенки. Откидным был выполнен только задний борт. Пол кузова – съемный, что обеспечивало хороший доступ к лебедке и топливным бакам. Кузов оборудовался брезентовым тентом, укрепленным на съемных стальных дугах. При снятом тенте дуги укладывались в специальную укладку в передней части бортов кузова.

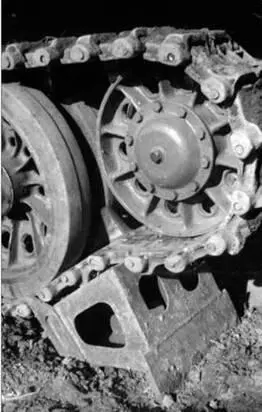

Возимый комплект запчастей, инструмента и принадлежностей размещался в ящиках под сиденьями в кабине, в ящиках под аккумуляторами в кузове, на левом подкрылке (рядом с капотом) и на бортах кузова. На задних грязевых щитках крепились два легкосъемных башмака, подкладываемых под гусеницы тягача при работе лебедки.

Электрооборудование тягача – однопроводное, напряжением 24 В. В качестве источников электроэнергии использовались четыре аккумуляторные батареи типа 6СТЭ-128 и генератор Г-73. Основными потребителями являлись стартер СТ-16, контрольно-измерительные приборы и приборы внутреннего и внешнего освещения.

Тягово-сцепное устройство тягача АТ-Т.

Положение башмака при работе лебедки.

В целом приемо-сдаточные и заводские испытания машин прошли достаточно ровно, без существенных поломок. Среди дефектов силовой установки отмечалось пробивание газов и масла из-под фланцев выпускных коллекторов на тягачах №401-1 и №401-2 после 1390 и 527 км пробега соответственно. На всех тягачах наблюдалось подтекание топлива через некоторые штуцера топливного насоса и форсунок после 1400-1600 км пробега. Для приведения форсунок в нормальное состояние была произведена промывка последних и прочистка отверстий распылителей.

20 апреля 1949 г. три опытных образца АТ-Т предъявили ГАУ ВС для проведения всесторонних испытаний, которые прошли с конца апреля до августа того же года.

Испытания проводились междуведомственной комиссией (председатель комиссии – генерал-майор инженерно-технической службы А.И. Дацок), назначенной совместным приказом по ГАУ ВС и Министерству транспортного машиностроения №068/132 от 6 апреля 1949 г. Помимо военных специалистов, в нее вошли представители завода №75 (включая главного инженера завода Н.А. Соболя, ведущего конструктора В.М. Дорошенко, начальника ОТК В.А. Юферова, начальника опытного цеха И.Д. Шехтмана) и Министерства транспортного машиностроения. Академию артиллерийских наук представлял профессор Н.Г. Зубарев. Такая авторитетная комиссия должна была сделать окончательный вывод о возможности принятия столь необходимого тягача на вооружение Советской Армии и постановки его на серийное производство.

Испытания опытных образцов проходили в соответствии с программой ГАУ ВС и Министерства транспортного машиностроения,утвержденной заместителем начальника ГАУ ВС генерал-полковником артиллерии И.И. Волкотрубенко и заместителем министра транспортного машиностроения И.А. Лебедевым. Водители тягачей и обслуживающий персонал был выделен заводом №75 из числа работников Опытного цеха.

В соответствии с намеченным планом испытания проводились в следующей последовательности:

– пробеговые испытания тягачей с грузом в кузове по шоссейным и грунтовым дорогам;

– пробеговые испытания при буксировке артиллерийских систем по шоссейным и грунтовым дорогам и местности;

– буксировка и эвакуация средних танков;

– специальные испытания по определению максимально преодолеваемых препятствий, тяговой лебедки и системы пневмоторможения.

Погодные условия в период междуведомственных испытаний нельзя было назвать благоприятными: стояла сухая жаркая погода, с большим количеством пыли и температурой наружного воздуха от +25 до 40°С, а с 6 по 20 июня шли непрерывные дожди, поэтому двигаться приходилось по грязным дорогам с погружением гусениц на значительную глубину.

Испытания проводились в районе Харькова по трем основным маршрутам. Маршрут №1 (Харьков – Сороковка – Чугуев) протяженностью 50 км включал участок с булыжным покрытием (улицы Харькова) и проселочную дорогу с многочисленными подъемами и спусками. Маршрут №2 – булыжное шоссе Харьков-Валки протяженностью 70 км с почти непрерывноповторяющимися подъемами. Маршрут №3 – участок шоссейных, грейдерных и проселочных дорог Харьков – Мерефа – Лихачево – Краснопавловка – Артельное – Орелька – Верх.Орелька – Лихачево протяженностью 210 км. На последнем участке имелся заболоченный участок и луг общей длиной около 4 км, перерезанный ручьем шириной до 3 м и глубиной до 0,8 м.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: