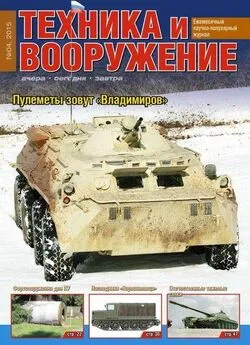

Техника и вооружение 2015 04

- Название:Техника и вооружение 2015 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2015 04 краткое содержание

Техника и вооружение 2015 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для того чтобы обеспечить удельный расход топлива 272 г/кВт-ч (200 г/л.с.-ч), пришлось бы применить одновременно регенератор и компрессор в сочетании с высокой температурой, а также агрегаты с высоким КПД. Однако в то время в СССР не имелось достаточно отработанного теплообменника и высоконапорных компрессоров. Поэтому для более полного выявления всех конструктивных и компоновочных преимуществ двигателей с теплообменником и без него в СКБ-75 проработали три варианта ГТД. По рекомендации ЦИАМ и НИЛД (исходя из вопросов экономичности), во всех вариантах заложили начальную температуру газа, равную 1320°К, и предусмотрели охлаждение лопаток за счет продувки воздуха через замки.

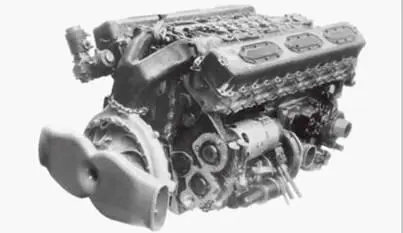

Дизель УТД-40.

Поперечный разрез одного из опытных образцов дизеля ДТН-10.

Первый вариант ГТД представлял собой двигатель с вращающимся теплообменником, обеспечивавшим удельный расход топлива 340 г/кВт ч (250 г/л.с.-ч) и мощность в условиях объекта (с учетом сопротивлений на всасывании и на выпуске) 735,3 кВт (1000 л.с.). Степень регенерации теплообменника достигала 85%, КПД компрессора – 0,79.

Двигатель имел осевой центробежный компрессор (при использовании двухступенчатого центробежного компрессора КПД не превысил бы 0,78, а в принятом варианте можно было получить выигрыш 2-3% КПД), вращающийся теплообменник барабанного типа (воздушные и газовые потоки были разделены на три части) и редуктор. От компрессора воздух тремя потоками поступал в теплообменник и по кольцевым трубам направлялся в камеру сгорания, первую ступень турбокомпрессора и вторую ступень свободной турбины, работавшей на редуктор. Поскольку теплообменник занимал 10% от общего объема, то столкнулись с большими трудностями, получив значительное сопротивление по газу (9%) и по воздуху(3%).

Частота вращения выходного вала двигателя, согласованная с танкистами, составляла 3000 мин 1. Турбокомпрессор имел частоту вращения 18000 мин 1 , свободная турбина – 16000 мин -1. Степень повышения давления – 5.

Габариты двигателя: длина – 1840 мм, ширина – 960 мм, высота – 920 мм. Габаритная мощность достигала 662 кВт/м 3 (900 л.с./м 3 ), удельный расход топлива – 351 г/кВт-ч (258 г/л.с.-ч).

Во втором варианте применялся стационарный теплообменник, который обеспечивал степень регенерации 60%. При этом использовали максимально возможный объем теплообменника, не увеличивавший габариты двигателя. КПД компрессора – 0,805.

При компоновке стационарного теплообменника проработали несколько компонентов в виде отдельных узлов. Наиболее компактное и рациональное использование объема получили при расположении теплообменников вокруг камеры сгорания турбины. При этом длина двигателя не увеличилась.

Турбина компрессора имела одну ступень, силовая турбина – две. Степень повышения давления – 6.

Камеру сгорания смоделировали по типу камеры сгорания двигателя НК-4. При этом все потоки воздуха были осесимметричны, скорости воздуха и газа – сравнительно невелики (20-30 м/с), а сопротивления – незначительны. Редуктор выполнили аналогично первому варианту ГТД.

Габариты двигателя: длина – 1700 мм, ширина – 1020 мм, высота – 920 мм. Габаритная мощность составляла 721 кВт/м 3 (980 л.с./м 3 ), удельный расход топлива – 356 г/кВт-ч (262 г/л.с.-ч).

В третьем варианте предлагался ГТД с высоконапорным компрессором без теплообменника. КПД компрессора составлял 0,79. Давление компрессора приняли равным 1,15 МПа (11,7 кгс/см 2 ). Получение такого давления было связано с не меньшими трудностями, чем при использовании регенератора. Кроме того, предварительные расчеты показали, что выполнить однокаскадный компрессор на такое давление достаточно сложно. Поэтому в третьем варианте сделали ставку на двухкаскадный компрессор (первый каскад имел пять осевых ступеней, второй – пять осевых ступеней и одну центробежную).

Осецентробежный двухкаскадный компрессор представлял собой достаточно сложную конструкцию, в которой использовались десять подшипников с высокими частотами вращения. Общий КПД, принятый при расчетах, составлял 0,79. Камеру сгорания выполнили без завихрителей (по типу ЖИ-47 и лаборатории №6 ЦИАМ). Турбина – четырехступенчатая, редуктор – такой же, как в первых двух вариантах ГТД. Одновременно проработали вариант редуктора по схеме ВК-2.

Габариты двигателя: длина – 1900 мм, ширина – 600 мм, высота – 600 мм. Габаритная мощность – 2059 кВт/м 3 (2800 л.с./м 3 ), удельный расход топлива – 360 г/кВт ч (265 г/л.с.-ч).

Во всех вариантах ГТД предусматривалось использовать простейшую механическую трехступенчатую коробку передач, обеспечивавшую три передачи переднего и одну передачу заднего хода.

В отличие от танка «Объект 278» конструкции ЛКЗ, на ЧТЗ выбрали вариант газотурбинной силовой установки без применения вентилятора, занимавшего достаточно большой объем в МТО. Однако трасса отвода и подвода воздуха к ГТД еще не была окончательно проработана. Эжектирование пыли предусматривалось осуществить путем использования сжатого воздуха, отбираемого от одной из ступеней осевого компрессора под давлением 0,13 МПа (1,3 кгс/см 2 ). Такой подход гарантировал получение достаточно простой компоновки силовой установки.

Как и в варианте ЛКЗ, предполагалось использовать обгонные муфты, однако они имели не совсем удачное расположение, поскольку устанавливались не между турбинами, а в местах, обеспечивавших их лучшее охлаждение.

Из всех представленных вариантов ГТД наиболее выгодным был третий. Он обладал наибольшей габаритной мощностью и меньшими размерами при практически одинаковых удельных расходах топлива с другими двумя двигателями. Однако в этом случае довольно сложным представлялось создание высоконапорного компрессора, а также обеспечение охлаждения подшипников и подвода к ним смазки.

С точки зрения габаритов варианты со стационарным и вращающимся теплообменниками получались одинаковыми, но были конструктивно достаточно сложными. Если по стационарным теплообменникам в НИИД имелся небольшой опыт, то по вращающемуся теплообменнику он практически отсутствовал. Кроме того, вращающийся теплообменник обеспечивал менее удачную компоновку газотурбинной установки. На тот момент опытом по теплообменникам барабанного типа ЧТЗ не обладал. Предпочтительнее был второй вариант со стационарным теплообменником, но очень трудоемкая технология изготовления теплообменных поверхностей и надежность при наличии такого большого количества сварки вызывали сомнение в их прочности в условиях тряски.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: