Техника и вооружение 2015 04

- Название:Техника и вооружение 2015 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2015 04 краткое содержание

Техника и вооружение 2015 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Высокомобильный армейский многоцелевой автомобиль ГАЗ-39371-221 «Водник».

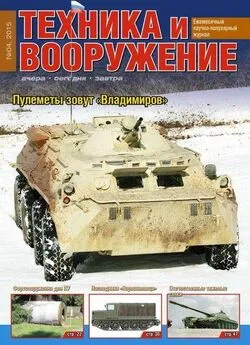

Модернизированная бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2М.

ЗПУ были выполнены буксируемыми, с круговым обстрелом, ручными механизмами наведения, сиденьями номеров расчета, креплениями для патронных коробок. Эти установки могли использоваться и для стрельбы по наземным целям. 14,5-мм зенитные установки широко поставлялись в различные страны и во многих регионах воюют до сих пор. ЗПУ устанавливались также на шасси бронетранспортеров БТР-40, БТР-152 и БТР-50.

Танковый вариант пулемета КПВТ был создан с расчетом на установку спаренно с пушкой, а также на башенную, шкворневые и турельные установки. Соответственно, КПВТ получил разъемный приемник, измененную ствольную коробку, электроспуск, отвод стреляных гильз производился вперед. Пулемет получил длинный кожух, полностью укрывающий ствол. С 1956 г, все пулеметы Владимирова изготавливались с таким кожухом.

Из всего семейства 14,5-мм пулеметов КПВТ оказался самым «долгоживущим». Кроме тяжелых танков Т-10, бронетранспортеров БТР-60, БТР-70, БТР-80, БТР-82, бронемашин БРДМ-2, пулеметом КПВТ вооружались бронемашины стран Варшавского Договора. В настоящее время в России 14,5-мм пулемет КПВТ производится ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» в г. Коврове.

КПВ был принят на вооружение как Сухопутных войск, так и Военно-морского флота – достаточно вспомнить двухпулеметные установки 2М-5, 2М-6 и 2М-7. В настоящее время он не только служит основным вооружением колесных бронемашин, но и применяется на кораблях, судах и катерах в составе однопулеметной тумбовой установки МТПУ.

Более 65 лет 14,5-мм пулемет Владимирова остается самым мощным серийным наземным пулеметом и продолжает боевую службу в армиях многих стран.

Использованы фото Д.Пичугина, М.Лисова, а также из архивов М.Павлова и О.Растренина

С.В. Владимиров за свою плодотворную работу был удостоен Сталинской премии l-й степени, награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и др. После принятия на вооружение пулемета КПВ Владимиров в конце 1940-х – начале 1950-х гг. разрабатывал ряд опытных образцов авиационных автоматических пушек калибра 23, 30, 37 мм, в том числе барабанной схемы. 16 июля 1956 г. Семен Владимирович скоропостижно скончался. Похоронен С.В. Владимиров в Коврове. В 1982 г. на доме, где он жил, установили мемориальную доску.

Бронетранспортер БТР-80

Фото Д. Пичугина

Фото М. Лисова.

Станислав Воскресенский

Тяжелый случай. Часть 2

С 1965 по 1973 гг. было развернуто 268 пусковых установок ракет Р-36, которые размещались в новых позиционных районах в глубине страны, подальше от границ, что увеличивало подлетное время средств воздушного нападения противника.

По данным различных источников, в группировку ракет Р-36 в 1966-1979 гг. входили следующие ракетные дивизии (рд):

– 13-я рд, Домбаровкий – 60 пусковых установок (ПУ);

– 38-я рд, Державинск – 48 ПУ;

– 41-я рд, Алейск- 30 ПУ;

– 57-я рд, г. Жангиз-Тобе – 48 ПУ;

– 59-я рд, Карталы – 42 ПУ;

– 62-я рд, Ужур – 60 ПУ.

Вскоре после постановки первых Р-36 на боевое дежурство из частей стали поступать тревожные сигналы – ракеты текут…

При этом наблюдались не ручьи топлива или окислителя, бегущие по топливным бакам, а небольшие протечки, проявляющие себя влажными пятнами, а чаще – только фиксируемым специальными приборами присутствием паров компонентов в «сухих» отсеках ракеты или в объеме шахты ракеты. Но мириться с этими, казалось бы не опасными, явлениями было нельзя. Даже в минимальной концентрации пары НДМГ, да и азотного тетраоксида, несли смертельную опасность личному составу. Пары окислителя при взаимодействии с влагой атмосферы образовывали азотную кислоту, активно разъедавшую как металл, так и элементы приборов. Смесь паров компонентов топлива по взрывоопасности не уступала пресловутой «гремучей смеси» водорода с кислородом. Но больше всего страшили протечки совмещенного двухслойного днища, разделяющего полости азотного тетраксида и НДМГ топливного бака верхней ступени. Значительные протечки грозили самовоспламенением и взрывом, а микроскопические – образованием в баке НДМГ мелких кристаллов нитратов, способных засорить форсунки.

Нельзя сказать, чтобы эти сообщения были восприняты как гром среди ясного неба. Еще в 1963 г. в американской печати появились сообщения о подобных проблемах, выявившихся на ракетах «Титан-2».

Первыми под подозрение попали разъемные соединения в топливной системе. Их применение определялось требованием по обеспечению ремонтопригодности ракеты. Оно не являлось надуманным. Как известно, первенцы КБЮ, ракеты Р-12, производились промышленностью до 1964 заслужили до 1989г. Столь долгая жизнь достигалась плановой переборкой ракет с заменой части деталей, которая осуществлялась на ремонтных заводах. Но Р-12 эксплуатировались в частях «сухими» – заправка части ракет штатными компонентами проводилась в исключительных случаях.

А Р-36 должны были годами нести боевое дежурство в заправленном состоянии.

Пришлось коренным образом пересмотреть конструкцию ракеты, исходя из замены разъемных соединений на сварные. Количество неразъемных соединений уменьшили более чем на порядок – до 23. Сварочные автоматы появились даже в цеху общей сборки ракеты.

Но это не решило проблему. Выяснилось, что текут и сварные швы. А затем конструкторы пришли к осознанию еще более печального факта: протечки образуются и вне зон сварных швов. Негерметичность алюминиевых сплавов проявлялась в относительно тонких стенках топливных магистралей. Сказывалась высокая капиллярная проницаемость паров компонентов топлива. В результате алюминиевые сплавы заменили на сталь. Для сопряжения стальных и алюминиевых конструкций ввели биметаллические переходники. Специальное производство этих переходников было организовано на заводе в г. Орджоникидзе на Северном Кавказе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: