Техника и вооружение 2015 04

- Название:Техника и вооружение 2015 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2015 04 краткое содержание

Техника и вооружение 2015 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Созданием и развертыванием орбитальной ракеты не удалось разорить американцев на десятки миллиардов долларов, необходимых на создание второй системы ПРО для защиты с южного направления. К концу 1967 г. американцы имели 1906 МБР и БРПЛ, а Советский Союз подтвердил не только стремление, но и возможность догнать и перегнать США по числу ракет. Против ядерных арсеналов сверхдержав была бессильна любая ПРО. Приход пары десятков ракет не с севера, а с юга уже не имел никакого значения, а факт пуска ракет своевременно выявлялся космической системой раннего предупреждения. Как учит военная наука, высшей формой обороны является наступление. Безопасность страны могла обеспечить только гарантированная способность нанести сокрушающий ответный удар по агрессору.

Орбитальные ракеты сняли с вооружения в январе 1983 г. в соответствии с договором ОСВ-2, предписывающим запрет таких систем оружия.

Помимо моноблочных модификаций МБР с «тяжелой» и «легкой» головными частями и орбитальной ракеты, был создан и еще один вариант Р-36.

В период постановки Р-36 на вооружение стала поступать информация о создании в США баллистических ракет, оснащенных разделяющимися головными частями (РГЧ). Первоначально РГЧ рассматривалась как средство противодействия системам ПРО, разработка которых активно велась в СССР и США с конца 1950-х гг. Считалось, что лучше, если до цели долетит хотя бы один блок меньшей мощности, чем ни одного. Первые РГЧ, установленные на американских БРПЛ «Поларис- А3Т», несли три боевых блока Мк-2 мощностью 0,2 Мт вместо одной моноблочной головной части Мк-1 мощностью 0,8 Мт. Боевые блоки этих РГЧ не наводились на индивидуальные цели, а просто расталкивались и падали на расстоянии несколько километров друг от друга. При этом точность попадания только ухудшалась и эффективность применения против высокозащищенных целей падала.

Но вскоре в США началась разработка МБР «Минитмен-3» с РГЧ типа MIRV с тремя боевыми блоками Мк-12 с зарядами W-62 мощностью по 0,17 Мт, разводимыми с высокой точностью на индивидуальные цели, отстоящие на сотни километров друг от друга. С созданием этой МБР значительно возрос потенциал США по нанесению обезоруживающего удара по советским шахтам МБР и командным пунктам. В этих условиях требовалось принятие ответных мер по совершенствованию оружия РВСН в аналогичном направлении.

Наиболее доступным путем представлялось оснащение РГЧ ракеты, располагающей наибольшей полезной нагрузкой – Р-36. В соответствии с приказом министра общего машиностроения от 8 декабря 1967 г. конструкторы КБЮ, используя опыт выполненных исследований по оснащению РГЧ ракеты Р-16, разработали экспериментальную разделяющуюся головную часть для Р-36. С целью ускорения работ приняли более простую схему РГЧ без разведения на индивидуальные цели, как на «Поларис-А3Т», а в качестве боевого блока решили использовать уже отработанный 8Ф673 от орбитальной модификации Р-36орб – 8К69.

Первоначально предусматривалось прикрыть все боевые блоки РГЧ общим обтекателем, но такая конструкция оказалась слишком тяжелой. В результате ограничились небольшим коническим «зонтиком», закрепленным на торце размещенной по оси ракеты стержневой опоры и прикрывающим пространство между боевыми блоками. Для парирования возмущений потока за днищами блоков установили цилиндрические перфорированные экраны. Для уменьшения аэродинамического сопротивления боевые блоки наклонили на 11° носком к оси ракеты.

Каждый блок крепился к установочному кольцу, закрепленному на каретке, которая размещалась на наклонных рельсовых направляющих платформы головной части, пристыкованной к переднему шпангоуту приборного отсека. При работе двигателя второй ступени в режиме малой тяги, в момент достижении условия попадания в прицельную точку, подрывались пироболты крепления установочных колец. Каретки с боевыми блоками скатывались по направляющим, приобретая необходимую для разведения радиальную составляющую скорости. Двигатель второй ступени выключался и через гибкий кабель-фал задействовались пироболты крепления боевых блоков к установочным кольцам. Отделившиеся установочные кольца с каретками использовались как дополнительные ложные цели.

Первый из четырех успешных пусков ракеты с экспериментальной РГЧ ОК-6500 провели в августе 1968 г. Официально разработка ракеты с РГЧ, получившей индекс 8К67П (Р-36П), была начата по постановлению от 18 декабря 1968 г. Штатная РГЧ 8Ф676 отли

чалась от опытной применением более стойкой к поражающим факторам ядерного взрыва модификации боевого блока 8Ф673 – 8Ф677 массой 1420 кг, а также измененной трехлепестовой формой «зонтика» центрального обтекателя. Помимо размещаемой в хвостовом отсеке второй ступени системы «Лист», установили дополнительные средства противодействия ПРО на самой РГЧ.

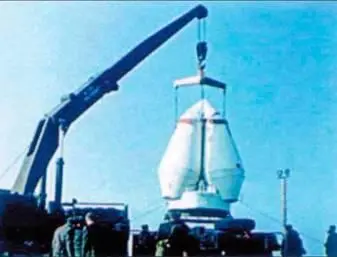

Установка РГЧ на ракету Р-36П.

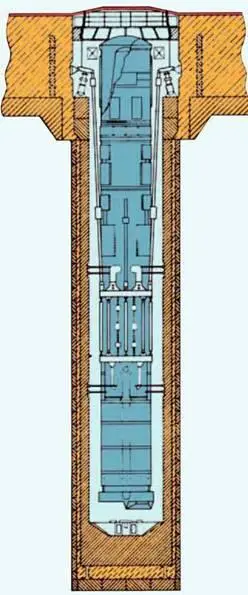

Размещение ракеты Р-36М в ШПУ.

Минометный старт ракеты Р-ЗбМ (15А14).

Летные испытания, включавшие пуск на максимальную дальность – на «Акваторию» в Тихом океане, провели в 1969-1970 гг. Постановлением от 26 октября 1970 г. 8К67П приняли на вооружение.

По расчетным оценкам, в условиях широкомасштабного развертывания ПРО вариант Р-36П с РГЧ был вдвое эффективней любого моноблочного, даже со сверхмощной головной частью 8Ф675, а по дальности не уступал ему.

С самого начала разработка Р-36П велась исходя из обеспечения возможности замены моноблочной головной части на РГЧ в войсковых условиях, без извлечения ракеты из шахты и слива топлива. В 1970-х гг. число ракет с РГЧ довели почти до сотни. Последние Р-36П сняли с боевого дежурства в 1979 г.

На смену «тридцатьшестым» (по постановлению №1063-354 от 30 декабря 1975 г.) пришли Р-36М (изделия 15А14) – дальнейшее развитие тяжелых МБР. Модернизированная ракета имела с исходной Р-36 не более общего, нем бомбардировщик Ту-22М по отношению к первоначальному Ту-22. Стартовая масса МБР возросла с 181-183 до 210 т.

В новой днепропетровской ракете, разработанной по постановлению от 2 сентября 1969 г. №712-247, были реализованы:

– разделяющаяся головная часть (РГЧ) 15Ф143У с расположенными в два яруса десятью боевыми блоками мощностью по 0,4 Мт (или четырьмя по 0,4 Мт в сочетании с четырьмя по 1,0 Мт), разводимыми с использованием специальной твердотопливной двигательной установки боевой ступени 15Д161 на индивидуальные, отдаленные друг от друга на десятки и сотни километров цели;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: